Salesforceレポート完全ガイド 概要や作成、分析の実践的な活用事例を分かりやすく解説

目次

- 1. Salesforceのレポートとは?

- 1.1 レポート機能の概要

- 2. レポートの作成手順

- 2.1 レポートタイプの選択

- 2.2 項目の追加とグループ化

- 2.3 検索条件とソート順の設定

- 3. レポートのデザインとレイアウトの最適化

- 4. レポートを活用する3つの便利機能

- 4.1 クロス条件による関連データの効果的な絞り込み

- 4.2 バケット項目で実現するデータの柔軟な分類

- 4.3 行レベルの数式でレポートを強化する

- 5. 過去データの分析と活用

- 5.1 履歴データを使ったトレンド分析

- 5.2 レポート作成スナップショットを使った分析

- 5.3 過去データの活用例

- 6. 会議で役立つSalesforceのレポート活用方法

- 6.1 ドリルダウン機能で詳細データを確認

- 6.2 レポートのスケジュール配信でタイムリーな情報共有

- 7. まとめ

Salesforceを効果的に活用するうえで、レポートは欠かせない機能です。売上や商談の進捗、顧客対応状況など、日々蓄積されるデータを整理・分析することで、ビジネスの現状を正確に把握できます。

Salesforceのレポート機能を活用すれば、会議での報告や経営判断、さらには今後の戦略立案にも役立てることが可能です。

本記事では、レポートの概要から作成手順、便利な活用機能、過去データの分析方法、実務での活用事例までを体系的に解説します。

Salesforceのレポートを活用して、データ分析をより実践的に行いたい方は、ぜひ参考にしてください。

Salesforceのレポートとは?

Salesforceのレポートは、組織内で蓄積されたデータをさまざまな切り口から集計・分析し、ビジネス判断に役立てるための機能です。

商談、顧客対応、売上進捗、サポート対応など、Salesforce上のあらゆるデータをもとに、数値や傾向を可視化できます。

標準機能として備わっているため、特別なカスタマイズや開発を行わずに利用できる点も大きな特徴です。

レポート機能の概要

レポートはSalesforceに登録された情報を集計・抽出する「検索結果の一覧表」のようなもので、条件を指定して必要な情報だけを絞り込み、グループ化やグラフ化によって視覚的に分析することができます。

たとえば、以下のような使い方が可能です。

- 営業チームの「商談フェーズ別の売上金額」を集計する

- サポートチームの「対応完了までの平均日数」を算出する

- マーケティング部門の「キャンペーンごとのリード獲得数」を比較する

Salesforceではこれらをクリック操作だけで作成でき、部門を横断したデータ活用を実現します。

レポートの作成手順

ここではSalesforceでレポートを作成する際の基本的な流れを紹介します。

レポートタイプの選択から、項目の追加、検索条件設定までの一連の操作を押さえておくと、目的に合ったレポートをスムーズに作成できます。

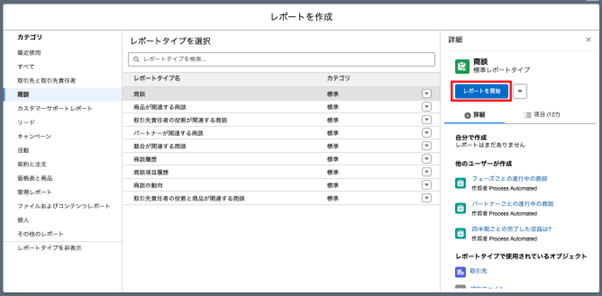

レポートタイプの選択

レポートを作成するときは、最初に「レポートタイプ」を選択します。

レポートタイプとは、どのオブジェクトを対象に集計するかを定義するテンプレートのことです。

たとえば、以下のように、目的に応じて適切なレポートタイプを選びます。

- 商談に関するレポートを作成する場合は「商談レポートタイプ」

- 顧客情報を中心に分析したい場合は「取引先レポートタイプ」

カスタムレポートタイプを利用すれば、「取引先と商談」など関連する複数のデータを組み合わせた柔軟なレポート作成も可能です。

レポートの作成手順は次のとおりです。

- 新規レポートを選択します。

- レポートタイプを選択し、「レポートを開始」ボタンをクリックします。

項目の追加とグループ化

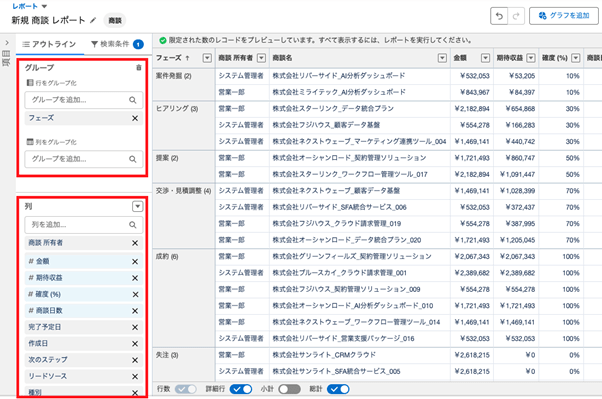

次にレポートに表示する項目とグループ化の設定を行います。

「グループ」欄でグループ化項目を設定し、「列」欄で表示項目を設定します。

検索条件とソート順の設定

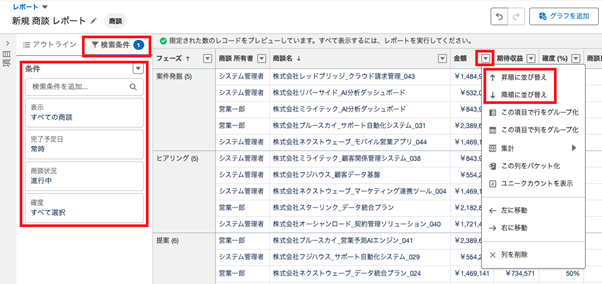

次に検索条件とソート順の設定を行います。

検索条件を設定することで、特定の期間や地域、商品カテゴリなどに絞り込むことができます。またソート順を設定することで特定の項目を基準に昇順または降順でデータを並べ替えることができます。

検索条件は「検索条件」タブから、ソート順は各列に表示されている三角ボタンから設定します。

レポートのデザインとレイアウトの最適化

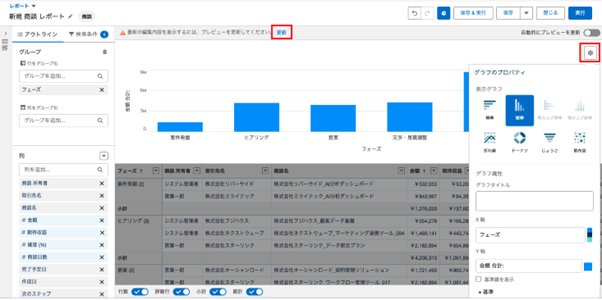

レポートは集計したデータをいかにわかりやすく伝えるかが重要です。

Salesforceでは、グラフやチャートを追加して数値を視覚的に表現することで、情報の把握がしやすくなります。

たとえば、

- 商談フェーズごとの金額を棒グラフで比較する

- 月別の売上推移を折れ線グラフで可視化する

- 担当者別の商談件数を円グラフで構成比として示す

といった形で、データの傾向や違いを一目で理解できるようになります。

グラフを追加する手順は次のとおりです。

レポート作成画面の上部メニューから「グラフを追加」をクリックします。

「グラフのプロパティ」から表示形式(棒グラフ・円グラフ・折れ線グラフなど)を選択します。「グラフのプロパティ」をクリックできない場合は、プレビュー画面の「更新」ボタンから画面を更新してください。

レポートを活用する3つの便利機能

レポートは標準の集計機能だけでも十分に活用できますが、Salesforceにはより柔軟で高度な分析を可能にする便利な機能も用意されています。これらを活用することで、カスタム項目を追加しなくても多角的なデータ分析や視覚的な整理が可能になります。

ここでは、特に実務で役立つ3つの機能を詳しく解説します。

- クロス条件:関連オブジェクトの情報を使った絞り込み

- バケット項目:既存の項目を使った柔軟な分類

- 行レベルの数式:レポート上だけで使える計算式

これらの機能は、システム管理者権限がなくても、レポートの編集権限があれば利用できます。つまり、一般のユーザーでも自分の業務に合わせてレポートをカスタマイズできるのです。

それでは、具体的な設定方法と活用事例を見ていきましょう。

クロス条件による関連データの効果的な絞り込み

取引先と商談の状況を一括で確認したい、最近問い合わせのない取引先をリストアップしたい。そんなとき、クロス条件を使えば、関連するオブジェクトの情報を基に、簡単にデータを絞り込むことができます。

クロス条件の基本的な考え方

クロス条件の本質は、親子関係にあるオブジェクト間での条件指定です。たとえば、取引先(親)と取引先責任者(子)の関係や、取引先と商談の関係などです。従来であれば、複数のレポートを作成して確認する必要があった情報も、クロス条件を使えば1つのレポートにまとめることができます。

実践的な活用例

営業部門でよく使われるのが「取引先責任者が登録されていない取引先」の抽出です。これは新規開拓の対象を見つけるのに役立ちます。

設定手順は以下の通りです。

まず、取引先のレポートを開き、フィルター部分にある「クロス条件を追加」を選択します。ここでのポイントは、最初に「関連しない」という条件を選ぶことです。この設定により、「取引先責任者が1件も登録されていない取引先」だけを表示できます。

もう一つ実用的な例として、「3ヶ月以上更新のない商談を持つ取引先」の抽出があります。この場合は、セカンダリオブジェクトとして商談を選び、さらに商談の最終更新日に条件を追加します。このように、クロス条件は基本的な設定に条件を重ねることで、より細かな絞り込みが可能になります。

活用のポイント

クロス条件を使う際に注意したいのが、パフォーマンスへの影響です。特に大量のレコードを扱う場合、複雑なクロス条件を設定すると、レポートの読み込みに時間がかかることがあります。そのため、実際の運用では以下の点に気をつけましょう。

- 使用頻度の高いレポートでは、基本的な絞り込みをまず行ってから、クロス条件を追加する

- 日付の範囲指定など、基本的な絞り込みと組み合わせて使用する

- 複数のクロス条件を設定する場合は、最も重要な条件から順番に追加して、結果を確認する

クロス条件の真価は、日々の業務の中で実感できます。たとえば、営業担当者が商談の状況を確認する際、関連する取引先の情報もシームレスに参照できることで、より効果的なフォローアップが可能になります。

このように、クロス条件は単なるデータの絞り込みツールではなく、業務の効率化と質の向上を支援する機能として活用できるのです。

バケット項目で実現するデータの柔軟な分類

営業現場で「大口顧客」「中規模顧客」「小規模顧客」といった分類や、サービス部門での「対応優先度」の区分けなど、データを分類して把握したいケースは少なくありません。バケット項目を使えば、既存の項目を基に、レポート上で自由に分類することができます。

分類の基本的な考え方

バケット項目の特徴は、元のデータを変更することなく、レポート上でのみ分類を行える点です。たとえば、取引先の年間売上を基に顧客規模を分類したり、都道府県を地域ブロックごとにまとめたりすることができます。

実践的な設定例

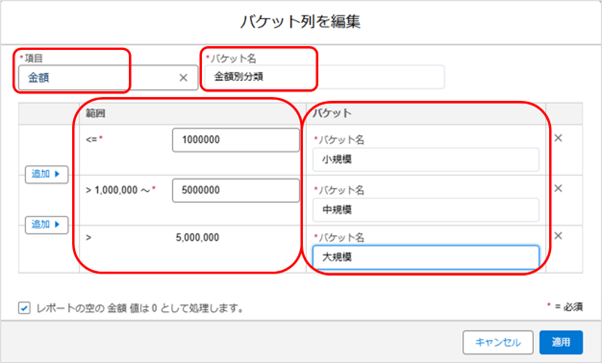

商談金額による分類を例に、具体的な設定手順を見ていきましょう。

まず、商談のレポートを開き、「列」メニューから「バケット列を追加」を選択します。ここで大切なのは、分類の基準を明確にすることです。例えば、以下のような基準で設定します。

- 100万円未満:小規模案件

- 100万円以上500万円未満:中規模案件

- 500万円以上:大規模案件

数値による分類では、境界値の扱いに注意が必要です。「100万円」という値は、どちらの区分に含めるのか、事前に決めておきましょう。

テキストデータの分類でも、バケット項目は威力を発揮します。例えば、業種の分類では次のような設定が可能です。

- 製造業グループ:電機製造業、自動車製造業、食品製造業

- サービス業グループ:情報サービス、運輸サービス、小売サービス

- その他:上記以外の業種

活用のヒントポイント

バケット項目を効果的に使うためのポイントをご紹介します。

まず、分類の基準は、実際の業務の流れに合わせて設定しましょう。

たとえば、営業部門であれば、商談の進め方が異なる金額の境界値を基準にするとよいでしょう。

また、バケット項目は複数作成することができます。地域と顧客規模を組み合わせた分析など、多角的な視点でデータを見ることができます。

一方で、気をつけたい点もあります。バケット項目はレポート上での分類のため、Salesforceの他の機能(ワークフローやプロセスビルダーなど)では使用できません。もし業務プロセスの中で分類を活用する必要がある場合は、カスタム項目の作成を検討しましょう。

データの可視化との組み合わせ

バケット項目で分類したデータは、グラフでの表示も効果的です。例えば、地域別の売上状況をドーナツグラフで表示したり、顧客規模別の商談数を棒グラフで比較したりできます。このように、バケット項目は単なるデータの分類だけでなく、分析や報告のための強力なツールとしても活用できます。

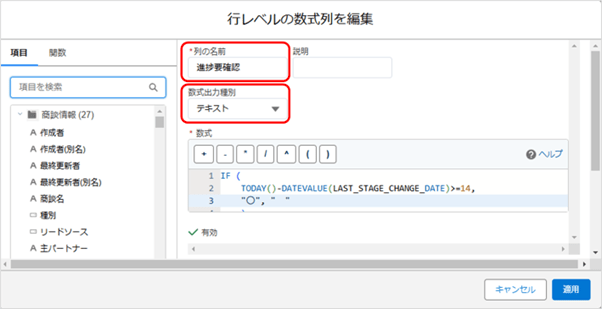

行レベルの数式でレポートを強化する

営業担当者の商談フォロー漏れを防ぎたい、案件の進捗状況を分かりやすく表示したい。そんなときに便利なのが行レベルの数式です。この機能を使えば、レポート上でのみ使える計算結果を表示できます。

行レベルの数式の特徴

行レベルの数式の大きな特徴は、オブジェクトに項目を追加することなく、レポート上で独自の計算結果を表示できる点です。例えば、最終更新日からの経過日数を計算したり、条件に応じてアラートを表示したりできます。

実践的な活用例

商談の進捗管理を例に、具体的な設定を見ていきましょう。

「2週間以上フェーズが更新されていない商談に警告を表示する」という場合、以下のような手順で設定します。

まず、商談のレポートを開き、「列」メニューから「行レベルの数式を追加」を選択します。ここでのポイントは、出力の種類を目的に応じて選ぶことです。今回は警告マークを表示したいので、テキスト型を選択します。

数式の設定例:

IF(

TODAY() - DATEVALUE(LAST_STAGE_CHANGE_DATE) >= 14,

"⚠️",

""

)

この数式のポイントを説明します。LAST_STAGE_CHANGE_DATEは商談のフェーズが最後に変更された日付を示す項目です。TODAY()との差を計算することで、フェーズ変更からの経過日数を取得できます。

よくあるつまずきポイントと解決策

行レベルの数式を使う際によく遭遇する課題と、その解決方法をご紹介します。

- 日付の計算で予期せぬ結果が出る

- 数値の表示形式が期待と異なる

- 条件分岐が複雑になる

・日付項目は必ずDATEVALUE関数でラップする

・タイムゾーンの影響を考慮し、必要に応じて調整値を加える

・TEXT関数を使って表示形式を整える

・小数点以下の桁数はROUND関数で調整する

・IF文は入れ子にせず、できるだけシンプルに保つ

・複雑な条件はCASE関数の使用を検討する

実務での活用アイデア

行レベルの数式は、様々な場面で活用できます。

商談の期日管理

IF(

CloseDate 達成率の計算と視覚化

IF(

Amount / Target__c >= 1,

"🌟",

TEXT(ROUND(Amount / Target__c * 100, 0)) & "%"

)

このように、数式を工夫することで、データの状態を直感的に把握できる表示が可能になります。

過去データの分析と活用

レポートは現在の業績を把握するだけでなく、過去のデータをもとに傾向を分析し、今後の戦略を立てるためにも活用できます。

Salesforceでは、履歴データやレポート作成スナップショット機能を使うことで、特定期間の数値変化や成長率などを継続的に追跡することが可能です。

ここでは、過去データを活用したトレンド分析や、定期的にデータを記録・比較できるスナップショット機能について解説します。

履歴データを使ったトレンド分析

レポートは単に現時点の数値を確認するだけでなく、過去との比較から傾向を読み取ることでより深い分析ができます。

Salesforceでは項目履歴管理やレポート作成スナップショット機能を活用することで、特定の期間におけるデータの変化を追跡し、トレンド分析を行うことが可能です。

たとえば、商談フェーズの履歴を記録しておけば、月ごとの成約率や案件の停滞状況を把握できます。

また、サポート案件の「対応ステータス」や「完了日」などの履歴を分析することで、業務処理のスピードや対応品質の改善にもつなげられます。

過去データを蓄積しておくことで、単なる一時的な結果ではなく、「どの時期に成果が上がりやすいか」「改善策がどの程度効果を発揮したか」といった傾向を数値で示すことができます。

日々のレポート運用に履歴データの活用を組み合わせることで、データ分析の精度をさらに高めることができます。

レポート作成スナップショットを使った分析

Salesforceのレポート作成スナップショット機能は、特定の時点のレポート結果を保存し、時系列で比較できる機能です。

通常のレポートでは常に最新データが表示されますが、レポート作成スナップショットを使えば、「月初」「四半期末」「年度末」など特定タイミングのデータを保存して、その後の変化を継続的に確認することができます。

たとえば、

- 月ごとの商談フェーズ別の金額推移を比較する

- サポート案件の対応件数や未完了件数を定点観測する

- 各チームの目標達成率を四半期ごとに確認する

といった用途に適しています。

設定手順の流れは次のとおりです。

ステップ 1:ソースレポートを作成

集計結果を残したいレポート(ソースレポート)を作成します。

商談の状況(フェーズ)変化と金額推移を出力します。

レポートを表形式 or サマリー形式で作成します。

ソースレポートに追加した項目名は、カスタムオブジェクト作成の際に使用します。

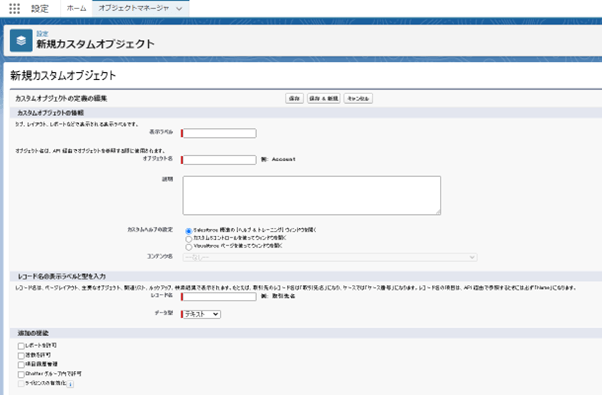

ステップ 2:カスタムオブジェクトの作成

レポート作成スナップショットのデータを格納するカスタムオブジェクトを作成します。

Salesforce設定画面からオブジェクトマネージャを選択し、作成画面からカスタムオブジェクトを実行します。

参考:Salesforce カスタムオブジェクト選択画面

- カスタムオブジェクトを選択

- 表示ラベルを記載

- オブジェクト名を記載

- レコード名を記載

- データ型を選択

- 追加機能「レポートを許可」にチェック

- 保存する

参考:Salesforce新規カスタムオブジェクト

ステップ 3:カスタム項目の作成

オブジェクトマネージャから作成したカスタムオブジェクトを押下します。

項目とリレーションを選択し、新規を選択、ソースレポートの保存したい項目とデータ型のカスタム項目を作成します。

参考:Salesforceオブジェクトマネージャ

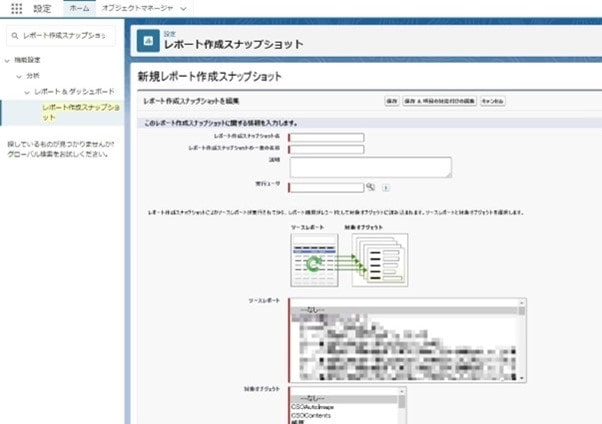

ステップ 4:レポート作成スナップショットの設定

設定画面から検索窓に「レポート」を入力>「レポート作成スナップショット」

新規レポート作成スナップショットを選択し、以下を実行します。

- レポート作成スナップショット名と一意の名前を入力

- 実行ユーザを選択

- ソースレポートを選択

- 格納先オブジェクト選択

参考:Salesforce新規レポート作成スナップショット

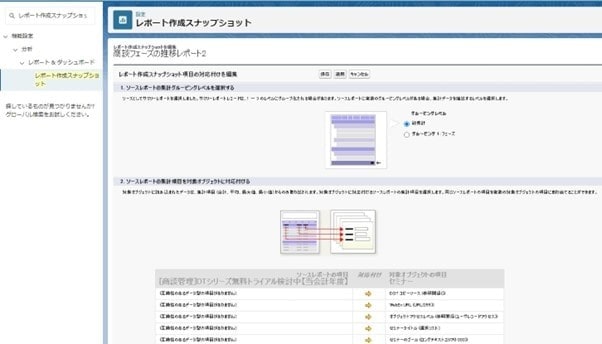

ステップ 5:レポート作成スナップショットの設定2

設定したレポート作成スナップショットの項目と対応付けをおこないます。

参考:Salesforce レポート作成スナップショット

ステップ 6:レポート作成スナップショットスケジュールの設定

スナップショットを実施するスケジュールを設定します。

- レポート作成スナップショットの配信設定

- 実行スケジュールの設定

参考:Salesforceレポート作成スナップショット スケジュール作成画面

ステップ 7:スナップショットデータの活用

作成したレポート作成スナップショットの実行履歴が確認できます。

そのデータを使って、Salesforceレポート、ダッシュボードで状況を可視化することができます。

参考:Salesforce新規レポート作成画面

過去データの活用例

過去データは、様々なビジネスシーンで役立ちます。

例えば、過去の売上データを元にして今後の需要予測を行ったり、顧客の行動パターンを分析してターゲットの最適化を行ったりすることができます。

また、競合分析や市場動向の把握にも役立ちます。

以下に、実際の成功事例から学ぶ過去データの活用例をいくつか紹介します。

売上戦略の最適化

売上戦略の最適化の事例です。

過去3年間の売上データを振り返り、季節性や地域ごとの売上傾向を分析しました。

この情報を基に、商品の投入タイミングや販売戦略を最適化し、売上の安定増加を

実現しました。

Saleforceのスナップショットを見ることで、商談フェーズ毎に案件数が一定以上あるかどうか確認することで、今後の売上が予測できるようになりました。

顧客エンゲージメントの向上

顧客エンゲージメントの向上として過去の顧客行動データを分析し、特定の行動がエンゲージメント向上に寄与することを発見しました。

具体的には興味のある顧客は、2週間ほどでリードフェーズが変わっていることがわかりました。顧客に対してその行動を促進する施策を展開し、顧客エンゲージメントの向上を実現しました。

マーケティングキャンペーンの最適化

あるIT企業では、Salesforceの過去データを活用してマーケティングキャンペーンの最適化に成功しました。

過去のキャンペーンデータを分析し、どのキャンペーンが最も効果的だったかを特定しました。そのデータをもとに、同じテーマやターゲットに向けた新しいキャンペーンを展開し、効果を最大限に引き出しました。この結果、顧客のエンゲージメントとコンバージョン率が向上し、ROIも増加しました。

レポート作成スナップショットを使い、マーケティングキャンペーン実施時の商談件数の推移を見える化することで、キャンペーンの有効性の有無を確認できます。

クレーム対応の改善

ある製造業の企業では、過去の顧客クレームデータを活用してクレーム対応のプロセス改善に成功しました。

過去のクレームデータを分析し、どの製品やサービスに関するクレームが最も多かったかを特定しました。その情報をもとに、製品の品質向上やサービスの改善に取り組むことで、クレーム件数が減少し、顧客満足度が向上しました。

レポート作成スナップショットを使って、問い合わせの受付数や処理数の一週間毎の履歴をチェックすることができます。どのようなタイミングでどの製品のクレームが増えているのかを見える化します。

在庫管理の最適化

ある小売業の企業では、過去の売上データを活用して在庫管理の課題を解決しました。

過去の売上トレンドを分析し、どの商品がどの季節で需要が高まるかを把握しました。その情報をもとに、需要のピーク時に適切な数量の商品を確保することで、在庫切れや過剰在庫を回避しました。これにより、在庫の効率的な管理が実現され、顧客へのサービス向上に繋がりました。

売上の状況の変化をレポート作成スナップショットを使って、確認することができます。売上データ、売上種類の履歴を確認することで、需要に応じた適切な管理在庫がわかります。

さらに詳細を解析する際は、通常の売上レポートから、過去と現在を比較して解析します。

リピート購買促進

あるオンラインショップでは、過去の顧客購買履歴を活用してリピート購買促進の課題を解決しました。

過去の購買データを分析し、一度購入した商品を再度購入していない顧客を特定しました。その顧客に対して、関連商品や新商品の情報を提供するターゲティングメールキャンペーンを展開することで、リピート購買率が向上しました。

リピートするユーザー層の購入件数を縦軸に横を日付として分析レポート作成スナップショットを作成し、購入タイミングを分析することで、メールキャンペーンをおこなうタイミングがわかります。

会議で役立つSalesforceのレポート活用方法

Salesforceのレポートは、単にデータを集計するだけでなく、会議や報告の場で意思決定を支える重要なツールとしても活用できます。

レポートを使えば、会議のたびに資料を作り直すことなく、最新の数値をリアルタイムで共有できるため、議論の効率が大幅に向上します。

また、グラフを活用することで、数字の変化や傾向を一目で把握でき、チーム全体で課題を共有しやすくなります。

ここでは、会議で特に役立つ機能として「ドリルダウン機能」と「スケジュール配信」について紹介します。

ドリルダウン機能で詳細データを確認

Salesforceのドリルダウン機能を使えば、レポートデータをクリックして詳細情報を確認できます。

会議中に具体的なデータに基づいた議論が可能になり、より深い理解と効果的な意思決定が促進されます。

参考:Salesforce レポート取引先

例えば、案件の詳細情報を確認することで、各案件の進捗状況や関連情報を瞬時に把握できます。個々の案件がどの段階にあり、どのようなアクションが必要かを具体的に議論することができます。成約理由や失注理由を詳細に分析することで、営業プロセスの改善点を明確にすることができます。

また、成約に至った理由を分析することで、成功パターンを特定し、それを他の案件にも適用することができます。失注理由を分析することで、共通する問題点を特定し、次回の営業活動に反映させることで、成約率の向上が期待できます。

リアルタイムでデータを掘り下げて分析できるため、その場での問題解決が可能になります。会議の効率が大幅に向上し、チーム全体のパフォーマンスを高めることができます。

レポートのスケジュール配信でタイムリーな情報共有

Salesforceのレポートスケジュール配信機能を活用することで、最新のデータをタイムリーにチーム全体に共有できます。会議前に必要な情報が揃い、準備がスムーズに進み、議論がより建設的になります。

例えば、毎週の定例会議前に最新の売上レポートを自動配信することで、チームメンバー全員が現状を把握し、効果的な戦略を立てるための議論ができます。

月初に過去月の業績データを自動で共有することで、月次報告会議に必要なデータが事前に全員の手元に届きます。

会議中にデータを確認する手間が省け、すぐに重要なポイントに焦点を当てた議論を進めることができます。本機能は、レポート、ダッシュボードともに使用することが可能です。

レポートの自動配信は、時間を節約し、手動でデータを収集・配信する手間を省きます。営業チームはデータの収集に費やす時間を削減し、実際の営業活動に集中することができます。

まとめ

Salesforceのレポート機能は、データを単に表示するだけでなく、日々の業務改善や経営判断を支える重要な分析ツールです。

基本的な作成手順を理解し、検索条件やグループ化、グラフなどの機能を使いこなせば、カスタム項目を増やさずに柔軟な分析が可能になります。

さらに、レポート作成スナップショット機能を活用して過去データを蓄積・比較することで、成果の推移を数値で把握し、施策の効果検証にも役立ちます。

また、会議ではドリルダウンやスケジュール配信を組み合わせることで、最新情報をリアルタイムに共有し、根拠のある意思決定につなげることができます。

本記事を参考に、自社の業務に合わせてSalesforceレポートを活用し、日常の分析業務やチームの情報共有をさらに効率化してください。

<Salesforce>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

また、弊社ではSalesforceの導入支援のサポートも行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>Salesforceについての詳細はこちら

>>Salesforceの導入支援実績はこちらからご覧いただけます!

医療業界に特化した営業支援、顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングも提供しております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせください。

>>顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングの詳細はこちら