Salesforceの「使いにくい」を解決!現場に定着させる実践ガイド

目次

「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」

こんな声を聞いたことはありませんか?私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこうした声が上がることは珍しくありません。

Salesforceは確かに優れたシステムです。しかし、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。むしろ、導入後の定着化こそが成果を左右する重要な鍵となります。

Salesforce導入の現場で起きていること

よくある失敗パターンを知る

ある営業部門での出来事です。Salesforceを導入して3ヶ月が経ちました。しかし、日報の入力率は30%程度。営業マネージャーは部下の活動が見えず、商談の進捗管理もままならない状況でした。

「どうせ誰も見ていないから、後で入力すればいいや」 「お客様との商談が忙しくて、入力している時間がない」 「Excel管理の方が楽だから、そちらで済ませている」

現場からはこんな声が続出。結果として、データの正確性が失われ、せっかくのシステムが機能不全に陥ってしまいました。

なぜ、こうした状況に陥るのか

この背景には、いくつかの共通した要因があります。

第一に、導入目的が現場に届いていません。「なぜSalesforceを使う必要があるのか」という基本的な理解が共有されていないのです。経営層の「可視化したい」という思いと、現場の「今までの方法で十分」という認識の間にギャップが生じています。

第二に、入力負担の問題です。以前はメールや口頭で済んでいた報告を、改めてシステムに入力する必要が生じます。この「二重入力」の負担感は、想像以上に大きいものです。

第三に、成果が見えづらいという課題があります。データを入れ始めてすぐには、その効果を実感しづらいのが実情です。短期的には負担感の方が先に立ってしまいます。

成功事例から見える違い

一方で、導入に成功している組織にも出会ってきました。ある製造業の営業部門では、導入から半年で入力率95%を達成。さらに、案件の予測精度が向上し、効率的な営業活動が実現できました。

この違いはどこにあったのでしょうか。成功している組織には、いくつかの共通点がありました。

まず、導入前の準備が充実していました。現場の課題をヒアリングし、それをSalesforceでどう解決するのか、具体的なシナリオを描いていたのです。

次に、段階的な展開を行っていました。最初から完璧を求めるのではなく、まずは基本的な機能から始めて、徐々に範囲を広げていく approach をとっていました。

そして最も重要なのが、現場のキーパーソンを巻き込んでいた点です。部門のベテラン社員や影響力のある中堅社員が、積極的に関与していました。彼らの存在が、他のメンバーの理解と協力を促進する大きな力となっていたのです。

これらの事例が教えてくれることは明確です。Salesforceの成功は、システムの機能以上に、人と組織の準備にかかっているのです。

次章では、これらの知見を踏まえた上で、具体的な準備と実装の手順についてお伝えしていきます。

定着化を実現する準備と実装

「システムありき」ではなく、「目的ありき」で考える。これが定着化への第一歩です。実際の手順に入る前に、まずはこの考え方をしっかりと持っておく必要があります。

導入前の土台作り

Salesforceの導入準備で最も重要なのは、現場の声を丁寧に拾い上げることです。ある食品メーカーの事例では、営業部門の全メンバーに対して、現状の業務における課題をヒアリングすることから始めました。

「商談の進捗状況が部門全体で共有できていない」 「過去の商談履歴を探すのに時間がかかりすぎる」 「案件の成約確度が感覚的で、精度の高い売上予測ができない」

こうした生の声を集めることで、何を改善すべきかが明確になってきます。また、この過程で現場のメンバーの関心や協力を得られることも、重要なメリットとなります。

具体的な準備の進め方

準備段階では、以下の三つのステップを意識して進めていきます。

1つ目は「現状の可視化」です。業務フローを図示し、どの部分に課題があるのかを明確にします。例えば、ある企業では業務の流れを付箋で壁に貼り出し、チーム全体でボトルネックを特定していきました。

2つ目は「理想の姿の設定」です。Salesforce導入後、どんな状態を目指すのか。できるだけ具体的なイメージを描きます。「案件情報の入力から商談完了までの時間を30%削減する」といった、測定可能な目標を設定することが有効です。

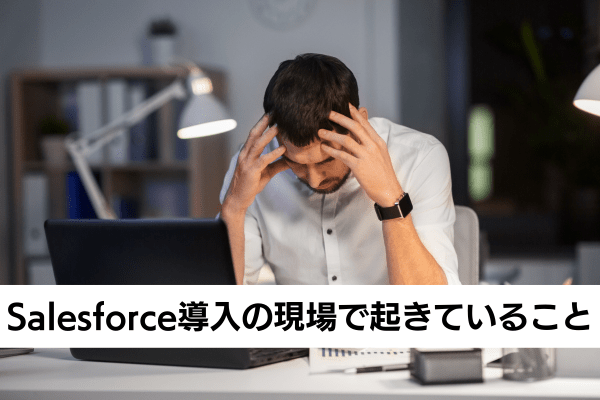

3つ目は「実現のためのロードマップ作り」です。理想の姿に向けて、段階的にどう進めていくのか。多くの成功事例では、3-6ヶ月単位での小さな目標を設定し、着実に進めていく方法を採用しています。

実装フェーズでの重要ポイント

実装段階では、「シンプルに始めて、徐々に発展させる」という原則が効果的です。ある製造業の事例では、最初の3ヶ月は以下の3つの機能に絞って開始しました。

- 顧客企業の基本情報管理

- 商談進捗の記録

- 週次の活動報告

このアプローチには重要な利点があります。ユーザーの学習負荷を抑えられること、早期に成功体験を得られること、そして問題が発生した際の原因特定が容易なことです。

実装時には、以下の点に特に注意を払います。

- 入力項目は必要最小限に抑える データ入力の負担を軽減するため、本当に必要な項目だけを設定します。「あったら便利かも」程度の項目は、後から必要に応じて追加する方針とします。

- 入力ルールを明確にする 「いつ、誰が、何を入力するのか」を具体的に定めます。例えば「商談後24時間以内に、担当者が商談内容と次のアクションを記録する」といった具合です。

- 自動化できる部分は自動化する 入力作業を極力減らすため、Salesforceの自動化機能を活用します。例えば、商談ステージが変更されたら自動的に次のタスクが作成される、といった設定です。

パイロット運用の重要性

本格運用の前に、小規模なパイロット運用を行うことをお勧めします。ある部門や特定のチームで先行して使用してもらい、課題を洗い出すのです。

実際、ある商社では2週間のパイロット期間を設け、3名の営業担当者に試用してもらいました。この過程で、いくつかの重要な気づきが得られました。

- 商談ステージの定義があいまいで、担当者によって解釈が分かれていた

- モバイルでの入力がしづらく、訪問報告が遅れがちになっていた

- 一部の必須項目が現場の実態に合っていなかった

これらの課題を早期に発見し、修正できたことが、その後の全社展開をスムーズにした大きな要因となりました。

次章では、実際の運用フェーズでの定着化促進について、具体的な方法をご紹介していきます。

現場への定着化を進めるために

システムの準備が整い、運用が始まりました。しかし、ここからが本当の意味での「定着化」のスタートです。システムを現場に根付かせ、業務改善の実感を得るまでの道のりを見ていきましょう。

データ品質の維持がすべての基盤

ある製薬会社の事例です。運用開始から1ヶ月が経過し、入力率は良好でした。しかし、データを分析してみると、ある問題が浮かび上がりました。商談ステージの更新が適切に行われておらず、実態とシステム上の状況が大きくずれていたのです。

「データの品質なくして、活用なし」

これは、多くのSalesforce管理者が経験から学んだ教訓です。以下の三つの観点から、データ品質の維持に取り組んでいきます。共通の問題点がみえてきたら、入力規則を使って、入力タイミングや内容の均一化に取り組むのも1つの手段です。

- 入力状況の定期チェック 営業マネージャーが週次で確認する項目を定めます。

- データクレンジングの実施 月1回程度、以下の観点でデータを見直します。

- 入力ルールの見直し 四半期に1回、以下の点を確認します。

・活動記録の更新状況

・ 商談ステージの進捗状況

・重要案件の予測金額の更新状況

・重複レコードの確認と統合

・未更新案件の状況確認

・不要データのアーカイブ化

・必須項目は適切か

・選択肢の設定は現場の実態に合っているか

・入力手順に無駄な工程はないか

現場の声を反映する仕組み作り

定着化のカギは、現場からのフィードバックを継続的に収集し、改善に活かすことです。ある精密機器メーカーでは、以下のような仕組みを構築しました。

- 定例ミーティングの設定 隔週で30分、現場のキーユーザーと管理者で集まり、以下を共有:

- 改善提案の仕組み化 Salesforce内にフィードバック用のオブジェクトを作成し、気づいた点をその場で記録できるようにしました。

- 改善実績の可視化 月次で実施した改善内容をダッシュボードで共有し、提案が実際のアクションにつながっていることを示します。

・使用時の困りごと

・改善要望

・効果が出ている使い方

効果測定と目標設定

「Salesforceを使っているけど、効果があるのかわからない」

これは、定着化を妨げる大きな要因の一つです。効果を測定し、可視化することで、現場のモチベーション維持につなげていきます。

ある建材メーカーでは、以下の指標を設定し、毎月の営業会議で共有していました。

- プロセスの改善

- 営業活動の質

- 業績への貢献

・商談創出から成約までの平均期間

・一件あたりの顧客接点数

・提案書作成にかかる時間

・商談の成約率

・提案の採用率

・顧客との面談頻度

・新規顧客からの受注額

・クロスセル実績

・顧客別の商談パイプライン

これらの指標は、単なる数値としてではなく、「改善のストーリー」として共有することが重要です。例えば、「商談の可視化により、チームでの提案力が向上し、大型案件の成約率が15%改善した」といった具合です。

継続的な学習環境の整備

システムの定着には、継続的な学習機会の提供が欠かせません。ただし、従来型の一方的な研修では効果は限定的です。

ある商社では、以下のような取り組みで学習効果を高めていました。

- 短時間での実践的な勉強会

- ベストプラクティスの共有

- オンデマンド学習環境の整備

・15分のミニ研修を週1回実施

・具体的な業務シーンに基づく実践的な内容

・参加者同士での活用方法の共有

・効果的な活用事例を社内で共有

・成功したアプローチの手順を可視化

・具体的な成果数値とともに提示

・操作手順を記録した短い動画を用意

・よくある質問とその回答をナレッジベース化

・ 新機能の案内を定期的に配信

これらの取り組みを通じて、システムの活用レベルを段階的に向上させていくことができます。

まとめ:定着化は終わりのない旅路

Salesforceの定着化は、一朝一夕には実現できません。それは、組織の業務プロセスや働き方そのものを進化させていく取り組みだからです。

成功のための3つの要素

これまでの章で見てきた内容を、以下の3つの観点から整理してみましょう。

第一に「人」の要素です。現場の声に耳を傾け、キーパーソンを巻き込み、継続的な学習機会を提供することで、システムへの理解と活用が深まっていきます。単なる「使わなければならないシステム」から、「業務に欠かせないツール」へと変わっていくのです。

第二に「プロセス」の要素です。明確なルール設定、データ品質の維持、そして継続的な改善サイクルの確立。これらが相まって、持続可能な運用体制が築かれていきます。

第三に「成果」の要素です。効果測定と可視化により、システム活用の意義が実感として伝わります。小さな成功体験の積み重ねが、さらなる活用を促進する原動力となるのです。

これからの展開に向けて

最後に、今後の展開を考える上で重要なポイントをお伝えします。

- 段階的な発展を意識する 完璧を求めすぎずに、着実な一歩から始めることが重要です。現場の受容度を見ながら、機能や活用範囲を広げていきましょう。

- 柔軟な見直しを恐れない 運用ルールや設定は、固定的なものではありません。現場の実態に合わせて、適宜見直していくことが大切です。

- 長期的な視点を持つ Salesforceの真価は、蓄積されたデータの分析と活用にあります。短期的な効率化だけでなく、中長期的な経営判断に活かせるデータ資産の構築を意識しましょう。

「使いにくい」という声は、実はチャンスかもしれません。その声の裏には、より良い仕事をしたいという現場の思いが隠れているからです。その声に真摯に向き合い、一つずつ改善を重ねていく。それこそが、Salesforceを真に活用できる組織への近道となるのです。

定着化への道のりは、確かに容易ではありません。しかし、本稿でご紹介した方法論を参考に、自社の状況に合わせた形で進めていけば、必ずや成果につながるはずです。

最後に一つ。定着化に完璧なゴールはありません。それは組織とともに成長し続けるプロセスなのです。だからこそ、着実な一歩を踏み出すことが何より大切なのです。

<Salesforce>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

また、弊社ではSalesforceの導入支援のサポートも行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>Salesforceについての詳細はこちら

>>Salesforceの導入支援実績はこちらからご覧いただけます!

医療業界に特化した営業支援、顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングも提供しております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせください。

>>顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングの詳細はこちら