Salesforceのオブジェクト構成図完全ガイド ~データ構造を見える化して運用を効率化する~

目次

「Salesforceの中で、データがどのように関連しているのかわかりづらい」「システム改修の影響範囲を把握するのに時間がかかる」。日々Salesforceの管理・運用に携わる方々から、こうした声をよく耳にします。

Salesforceは非常に柔軟なプラットフォームです。しかし、その柔軟さゆえに、カスタマイズを重ねるにつれてデータ構造が複雑化していきます。この複雑さを解消する強力なツールが「オブジェクト構成図」です。本記事では、このオブジェクト構成図の作成方法と活用方法について、実務的な観点から詳しく解説していきます。

オブジェクト構成図の基礎知識

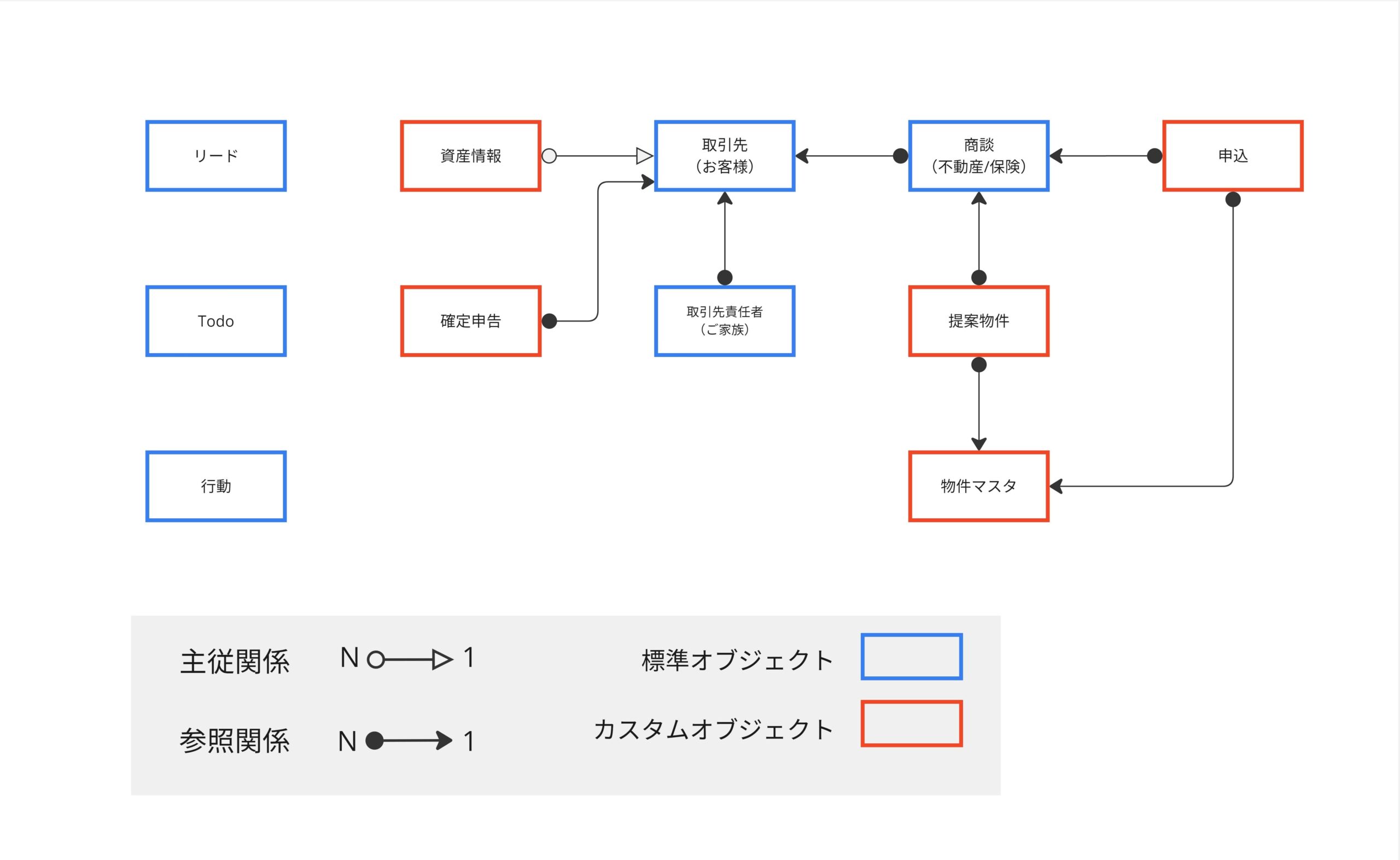

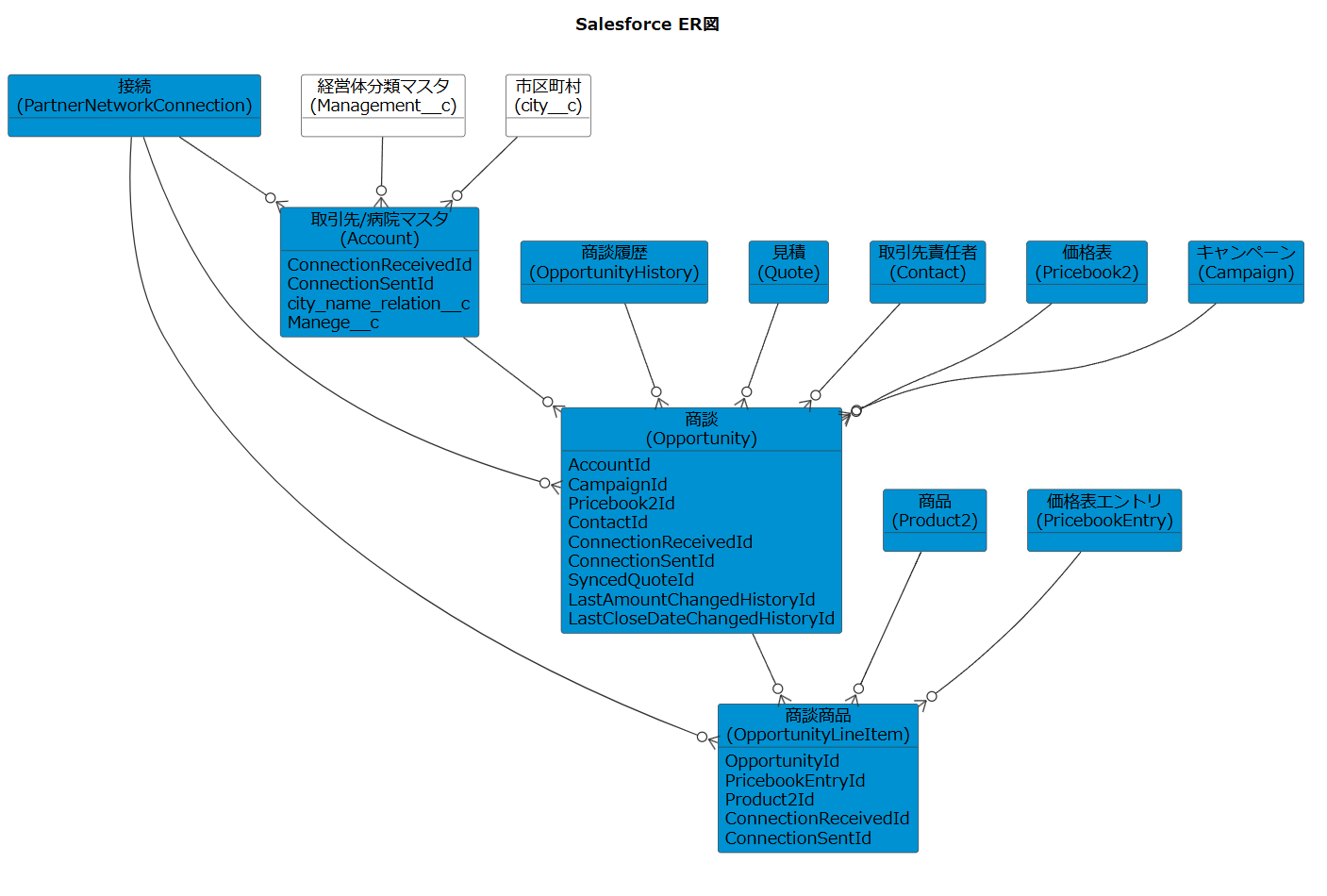

オブジェクト構成図は、Salesforce内のデータ構造を視覚的に表現した図です。取引先、商談、リードといったオブジェクト同士の関係性を線で結び、データの流れを一目で把握できるようにします。

たとえば、営業担当者が商談の情報を確認する際、関連する取引先の詳細や、紐づく商品の情報なども同時に参照することがよくあります。このように、実務では常にオブジェクト間のつながりを意識する場面に遭遇します。オブジェクト構成図は、そうしたデータのつながりを誰もが理解できる形で示してくれます。

Salesforceのデータ構造には独特の特徴があります。標準で用意されている取引先や商談といった標準オブジェクトに加えて、企業独自のニーズに応じてカスタムオブジェクトを作成できます。これらのオブジェクトは、主従関係や参照関係によって相互に結びついています。

主従関係は親子関係に似ています。親オブジェクトのレコードが削除されると、子オブジェクトのレコードも自動的に削除される強い結びつきです。一方、参照関係はより緩やかで、データの整合性を保ちながら柔軟な運用が可能です。

日々の業務では、この関係性を意識することが重要です。たとえば、取引先の情報を更新する際、関連する取引先責任者や商談にどのような影響があるのか。商品マスタの項目を追加する場合、既存の見積や注文データにどう反映されるのか。オブジェクト構成図があれば、こうした影響範囲を事前に把握することができます。

さらに、オブジェクト構成図はシステム全体を見渡すための地図としても機能します。新しい機能を追加する際や、既存の機能を変更する場合に、影響範囲を正確に把握できます。また、チーム内での認識共有やナレッジ継承にも大きな役割を果たします。

オブジェクト構成図の詳細度は、用途によって調整が必要です。システム全体の概要を把握したい場合は、主要なオブジェクトとその関連性のみを示すシンプルな図が効果的です。一方、特定の機能に関する詳細な検討を行う場合は、関連する項目や条件も含めた詳細な図が役立ちます。

オブジェクト構成図がもたらす実務上の効果

Salesforceを運用していると、時間の経過とともにデータは確実に増えていきます。取引先の情報、商談の記録、活動履歴など、日々新しいデータが蓄積されます。この膨大なデータを適切に管理し、業務に活かすためには、データ同士の関連性を正確に把握することが欠かせません。

日々の運用における具体的な効果

たとえば、ある企業で取引先の担当者が変更になったケースを考えてみましょう。取引先責任者の情報を更新するだけでなく、関連する商談や案件の担当者情報も更新が必要かもしれません。オブジェクト構成図があれば、更新が必要な箇所を漏れなく特定できます。

システムの改修時にも、オブジェクト構成図は重要な判断材料となります。ある製造業のお客様は、商品の在庫管理機能を追加することになりました。このとき問題となったのは、既存の商品オブジェクトに在庫数の項目を追加するか、新しく在庫管理用のオブジェクトを作成するかという選択です。

オブジェクト構成図を確認することで、商品オブジェクトの現在の使われ方や、関連するオブジェクトへの影響を具体的に把握することができました。さらに、在庫の入出庫履歴も管理したいというニーズが判明し、最終的に別オブジェクトとして作成する判断につながりました。

チーム内でのコミュニケーション改善

Salesforceの運用には、システム管理者、開発者、業務担当者など、様々な立場の人が関わっています。それぞれの視点や理解度が異なる中で、共通認識を持つことは簡単ではありません。オブジェクト構成図は、こうしたチームメンバー間のコミュニケーションを円滑にする効果があります。

新しいメンバーが加わったとき、Salesforceの全体像を説明するのは容易ではありません。しかし、オブジェクト構成図があれば、「この取引先から、このように商談が生まれ、それに対してこういった活動履歴が紐づいている」といった具体的な説明が可能になります。

また、システムの仕様を検討する際にも、構成図は重要な役割を果たします。「この変更を加えると、こことここに影響が及びます」といった具体的な議論ができ、認識のずれを防ぐことができます。

データ品質の維持と向上

日々の運用において、データの品質を維持することは重要な課題です。バックアップを取得する際には、オブジェクト間の依存関係を考慮する必要があります。構成図があれば、適切な順序でバックアップを取得できます。

また、重複データの統合やデータクレンジングを行う際にも、影響範囲を正確に把握することが重要です。取引先の統合を行う場合、関連する取引先責任者や商談、活動履歴などにも影響が及びます。構成図を参照することで、データの整合性を保ちながら作業を進めることができます。

さらに、分析用のレポートやダッシュボードを作成する際にも、構成図は役立ちます。必要なデータがどのオブジェクトに存在するのか、どのように結合すべきかの判断が容易になり、より正確な分析が可能になります。

将来を見据えた設計と拡張

システムは常に進化していきます。新しい要件への対応、業務プロセスの変更、組織の成長に伴う機能拡張など、変更は避けられません。オブジェクト構成図は、こうした将来の変更を見据えた設計を支援します。

拡張性を考慮したオブジェクト設計や、保守性の高いデータ構造の実現、段階的な機能追加の計画立案など、長期的な視点での意思決定をサポートします。結果として、持続可能なシステム運用が可能になります。

効果的なオブジェクト構成図の作成手順

実際のオブジェクト構成図の作成には、自動生成と手動作成という2つのアプローチがあります。まずは、それぞれの特徴を見ていきましょう。

Salesforce DevToolsを活用した効率的な作成

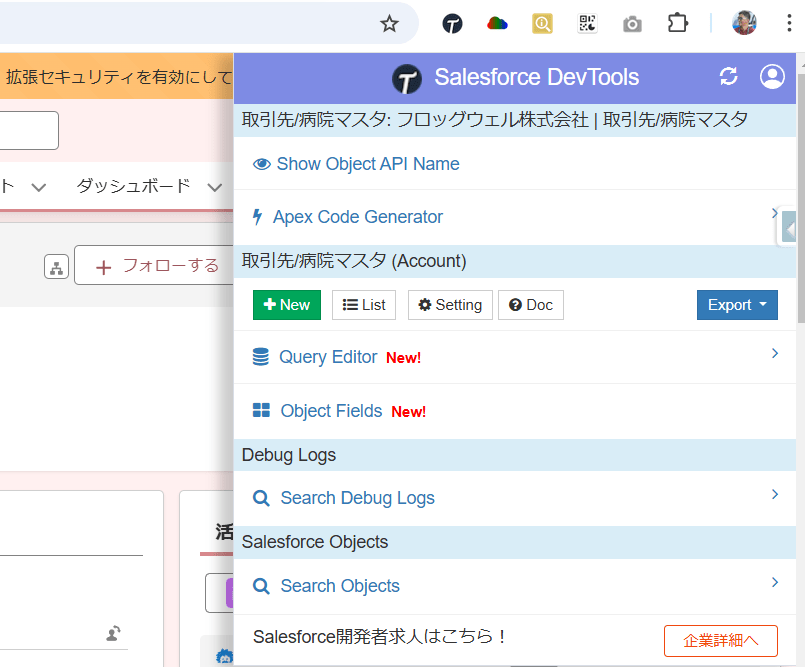

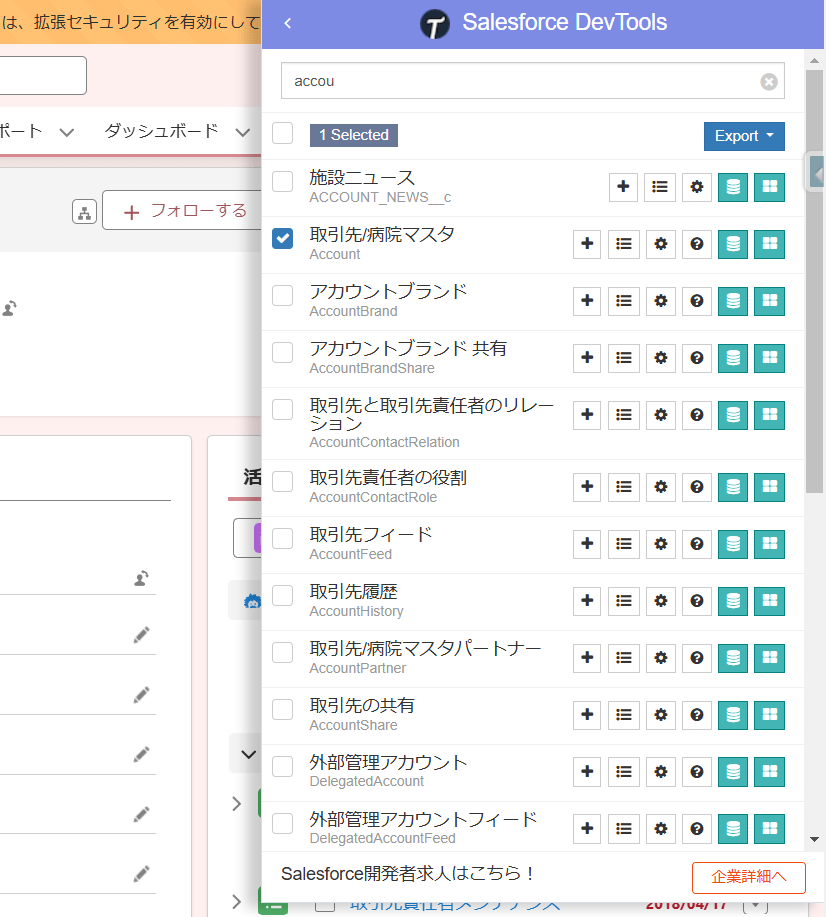

Salesforce DevToolsは、Salesforceの開発者向けに提供されているGoogle Chrome向けの拡張機能です。この拡張機能を使用することで、現在の環境のオブジェクト構成を自動で可視化することができます。

まずはGoogle Chromeに拡張機能をインストールします。Chrome ウェブストアから「Salesforce DevTools」を検索し、インストールを行います。インストール後は、Salesforceの設定画面でDevToolsのアイコンをクリックし、「データモデル」機能を使用します。対象となるオブジェクトを指定して「生成」ボタンをクリックすれば、構成図が自動的に作成されます。

ただし、自動生成された図は必ずしも実務での使用に適しているとは限りません。特に大規模な組織では、多くのオブジェクトと複雑な関係性が表示され、かえってわかりにくくなることがあります。そのため、生成された図を基に、必要に応じて編集を加えることをお勧めします。

効果的な手動作成のプロセス

手動で作成する場合は、まず目的を明確にすることから始めます。たとえば、営業プロセスの可視化が目的であれば、取引先、取引先責任者、商談、商品といった主要なオブジェクトに焦点を当てます。すべてのオブジェクトを含める必要はありません。むしろ、目的に応じて適切に範囲を絞ることで、より理解しやすい図になります。

オブジェクト間の関係性を表現する際は、一般的な表記法に従うと理解しやすくなります。主従関係は実線、参照関係は破線というように、関係の種類によって線の種類を変えます。また、データの参照方向を示す矢印を使用することで、より明確な図を作成できます。

レイアウトにも工夫が必要です。一般的に、データの流れは左上から右下への方向で表現します。関連の強いオブジェクトは近くに配置し、線の交差はできるだけ少なくします。適度な余白を確保することで、視認性の高い図が完成します。

実務での運用とメンテナンス

作成した構成図は、定期的なメンテナンスが必要です。新しい機能が追加されたり、既存の機能が変更されたりする度に、構成図も更新する必要があります。このため、更新しやすい形式でファイルを保存し、version管理を行うことが重要です。

また、チーム内で構成図を共有する際は、命名規則や表記方法の統一も重要です。たとえば、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトで色分けを行うなど、一目で区別できるような工夫が効果的です。

作成時のトラブルへの対応

DevToolsを使用する際に問題が発生することがあります。最も多いのは、ツールが起動しない、あるいは正しく動作しないというケースです。このような場合は、ブラウザのキャッシュをクリアしたり、拡張機能を再インストールしたりすることで解決できることが多いです。

また、オブジェクト間の関係性が不明確な場合は、実際のデータを確認することが有効です。Salesforceの開発者コンソールやオブジェクトマネージャーを使用して、実際のデータの関連を確認しながら構成図を作成していきます。

このように、オブジェクト構成図の作成は一度で完成させるものではなく、継続的な改善のプロセスとして捉えることが大切です。日々の運用の中で気づいた点を反映し、より使いやすい図へと進化させていくことで、真に実務に役立つ道具となります。

まとめ ―― オブジェクト構成図を活用したSalesforce運用の最適化へ向けて

これまで見てきたように、オブジェクト構成図はSalesforce運用における重要なツールです。単なる図面としてではなく、システム全体を理解し、効率的な運用を実現するための基盤として活用することができます。

日々の運用において、システムは少しずつ変化していきます。新しい要件が加わり、機能が追加され、データ構造も徐々に複雑化していきます。このような変化に対応するためには、構成図も同様に進化させていく必要があります。システムに変更が加えられたとき、新しい機能が追加されたとき、そして定期的な見直しのタイミングで、構成図も更新していきましょう。

チーム内での活用も重要です。特に、新しいメンバーが加わったときや、大きなシステム改修を行うときには、構成図が重要な役割を果たします。最新の情報を共有し、チーム全体でシステムへの理解を深めることで、より安定した運用が可能になります。

また、構成図の作成は、システム全体を見直す良い機会にもなります。現在のデータ構造が最適なのか、改善の余地はないのか、将来の拡張性は確保されているのか。こうした視点で定期的に見直すことで、システムの質を継続的に向上させることができます。

さらに一歩進んで、業務プロセスとの対応付けを行うことも効果的です。実際の業務の流れと、システム上のデータの流れを紐づけることで、より実践的な運用が可能になります。また、データディクショナリーの整備を進めることで、システムの理解がさらに深まります。

Salesforceの真の価値は、その柔軟性と拡張性にあります。しかし、その特性を最大限に活かすためには、システムの全体像を正確に把握し、計画的に運用していく必要があります。オブジェクト構成図は、そのための重要な基盤となるツールなのです。

まずは小さな範囲から始めて、徐々に充実させていくことをお勧めします。日々の運用の中で、チームにあった作成・活用方法を見つけていってください。そうすることで、オブジェクト構成図は、より効果的なSalesforce運用を実現するための強力な味方となるはずです。

<Salesforce>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

また、弊社ではSalesforceの導入支援のサポートも行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>Salesforceについての詳細はこちら

>>Salesforceの導入支援実績はこちらからご覧いただけます!

医療業界に特化した営業支援、顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングも提供しております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせください。

>>顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングの詳細はこちら