Salesforce共有ルールの基礎から実践まで:確実な権限管理のためのガイド

目次

Salesforceの管理者として日々のデータアクセス権限の管理に頭を悩ませていませんか。

「一部のメンバーだけに特定の患者データを共有したい」「部署をまたいでデータを共有するにはどうすればいいのか」といった課題は、多くの現場で発生します。

この記事では、Salesforceの共有ルールについて、基本的な考え方から具体的な設定手順まで、実務で活用できる形で解説します。

共有ルールを適切に設定することで、業務効率を落とすことなく、必要な情報セキュリティを確保できるようになります。

共有ルールの基礎知識

Salesforceでデータを適切に保護しながら共有するには、まず共有ルールの基本的な仕組みを理解する必要があります。

データアクセスの3つの層

Salesforceのデータアクセス制御は、大きく3つの層で構成されています。オブジェクトレベル、項目レベル、そしてレコードレベルです。この3つが組み合わさることで、きめ細かなアクセス制御が可能になります。

オブジェクトレベルでは、診療予約や問診といったオブジェクト自体へのアクセス権限を制御します。たとえば、受付部門のメンバーには問診オブジェクトへのアクセスを制限し、診療予約データは別の形で共有するといった使い方ができます。

項目レベルでは、各オブジェクト内の特定の項目へのアクセスを制御します。患者の基本情報は原則、全社で共有しつつ、連絡先(電話番号や住所)は受付部門のみが参照できるようにするなどの設定が可能です。

レコードレベルでは、個々のデータへのアクセスを制御します。これが共有ルールの主な活用場面です。たとえば、ある地域の患者データは、その地域の担当医師のみが編集できるように設定できます。

アクセス権限設計の基礎知識

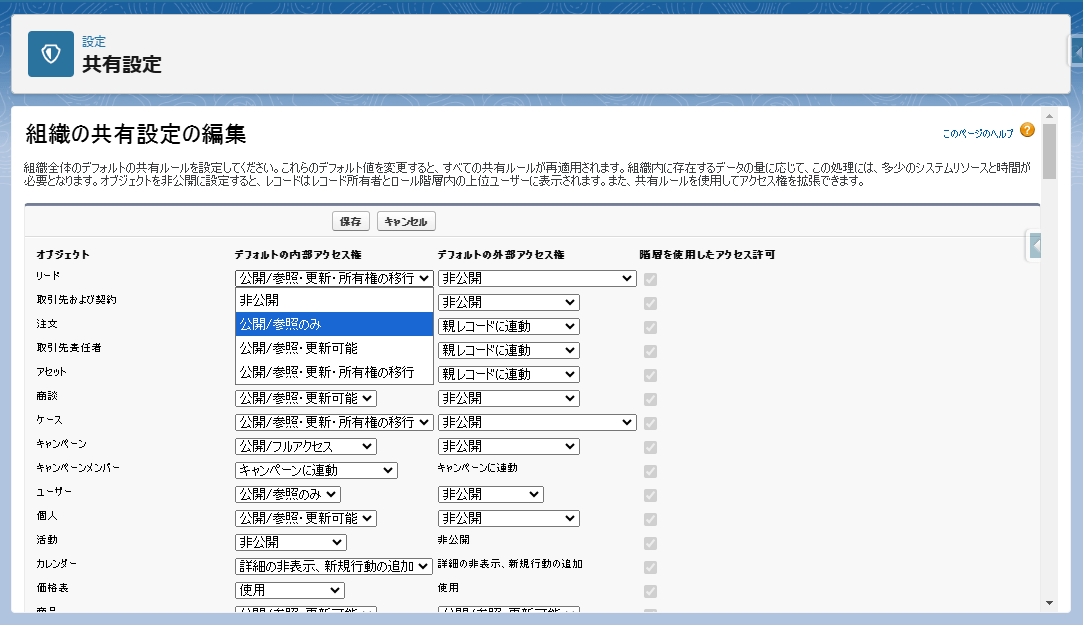

Salesforceのアクセス権限管理では、「組織の共有設定」を土台として、その上に「ロール階層」「共有の直接設定」という層を重ねていく形で設計を進めます。これは、家を建てるときの基礎工事から始まる工程に似ています。

基礎となる組織の共有設定は、全社的なセキュリティレベルを定める重要な要素です。たとえば、商談情報へのアクセスについて考えてみましょう。営業部門では、自分の担当案件以外の情報も参照できた方が、類似案件の進め方を参考にできて効率的です。一方で、見積金額などの機密性の高い情報まで全員が編集できる状態は望ましくありません。

このような場合、組織の共有設定で「参照のみ」をベースとしつつ、必要に応じて上位の設定を重ねていく方法が有効です。これにより、基本的な情報の可視性を確保しながら、きめ細かなアクセス制御が可能になります。

基本的なアクセス権限の設定方法

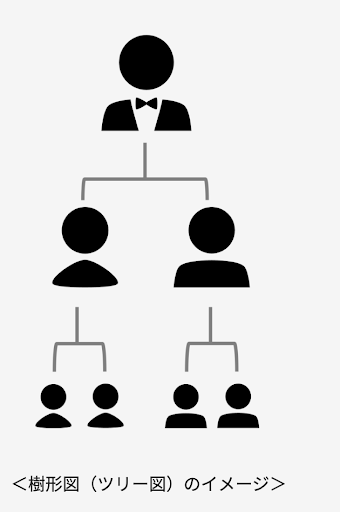

組織の共有設定を決めたら、次はロール階層の設計です。ロール階層は、組織図に似た構造を持ちますが、必ずしも実際の組織構造と完全に一致させる必要はありません。むしろ、情報アクセスの観点から必要な関係性を整理することが重要です。

例えば、営業部門の場合、営業担当者、営業マネージャー、営業部長というロール階層を設定します。この設定により、マネージャーは担当者の案件を包括的に把握でき、部長はさらに広い範囲で状況を確認できるようになります。

ロール階層の設計で注意すべきは、過度に複雑な構造を避けることです。階層が深くなりすぎると、管理が煩雑になり、権限の見直しも困難になります。必要最小限の階層で目的を達成できるよう、慎重に検討しましょう。

柔軟なアクセス権限管理の実現

基本設定だけでは対応できない例外的なケースも出てきます。たとえば、プロジェクトベースの案件で、通常のロール階層では想定されていない部門横断的なアクセス権限が必要になることがあります。

このような場合、共有の直接設定が有効です。特定のプロジェクトの商談レコードに対して、プロジェクトメンバーだけが参照・編集できるよう、個別に権限を付与できます。ただし、この方法は管理の手間が増えるため、恒常的な運用には向いていません。

より複雑な要件や、大量のレコードに対する一括した権限設定が必要な場合は、Apexやフローによる共有管理を検討します。例えば、「取引金額が1000万円を超える案件は、自動的に経営企画部にも参照権限を付与する」といったルールを実装できます。

効果的な共有設定の計画と準備

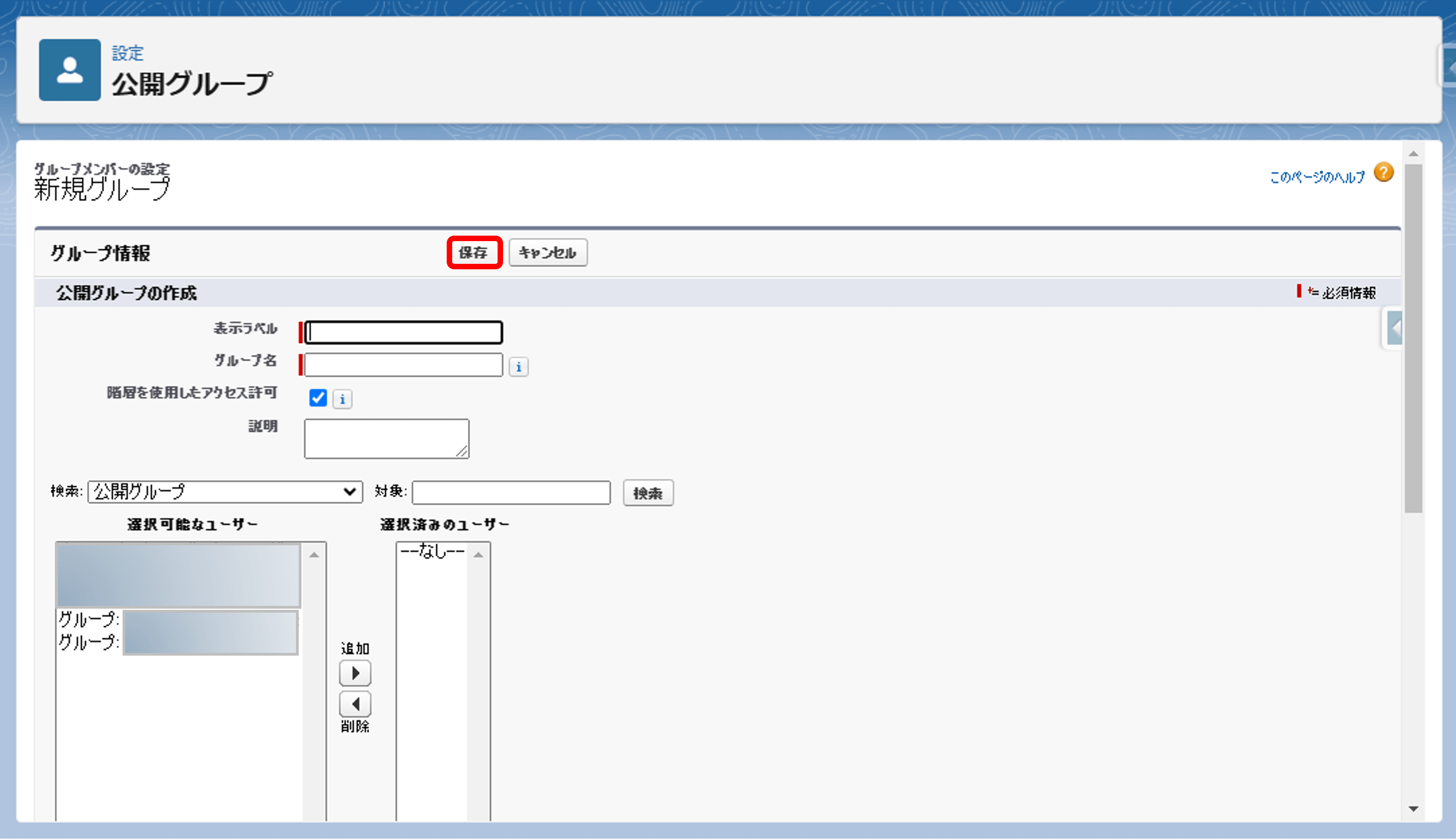

組織図に似たロール階層では、共有範囲を特定できない場合、例えば部署横断のプロジェクトに関するレコードの権限管理には、「公開グループ」と共有ルールを組み合わせて利用します。共有ルールを設定する前に、公開グループの設定を行います。

公開グループの戦略的な設定

共有ルールを効率的に運用するには、公開グループを適切に設定することが重要です。公開グループとは、複数のユーザをまとめて管理するための仕組みです。

以下のような点に注意して公開グループを設計しましょう。

- 業務の実態に合わせたグループ分け 診療部門全体、特定の医師チーム、地域別の担当医師グループなど、実際の業務に即した形でグループを作成します。

- グループの階層構造の活用 「病院の医師全体」「外科部門」「病院本部」といった形で、階層的にグループを設計すると、きめ細かな権限設定が可能になります。

- メンテナンス性の考慮 人事異動や組織変更にも柔軟に対応できるよう、グループの粒度は適度に保ちます。

事前の影響範囲調査

共有ルールを設定する前に、以下の点を確認しましょう。

- 既存の自動化プロセスへの影響 ワークフローやプロセスビルダーで設定された自動化が、共有ルールの変更によって影響を受けないか確認します。

- データ量の確認 共有ルールの設定は、大量のレコードに対して一括で権限を付与することになります。対象となるデータ量を事前に把握し、パフォーマンスへの影響を検討しましょう。

- ユーザへの影響確認 新しい共有ルールによって、現在のユーザの作業に支障が出ないか確認します。

実践的な共有ルールの設定手順

ここからは、実際の設定手順を説明します。

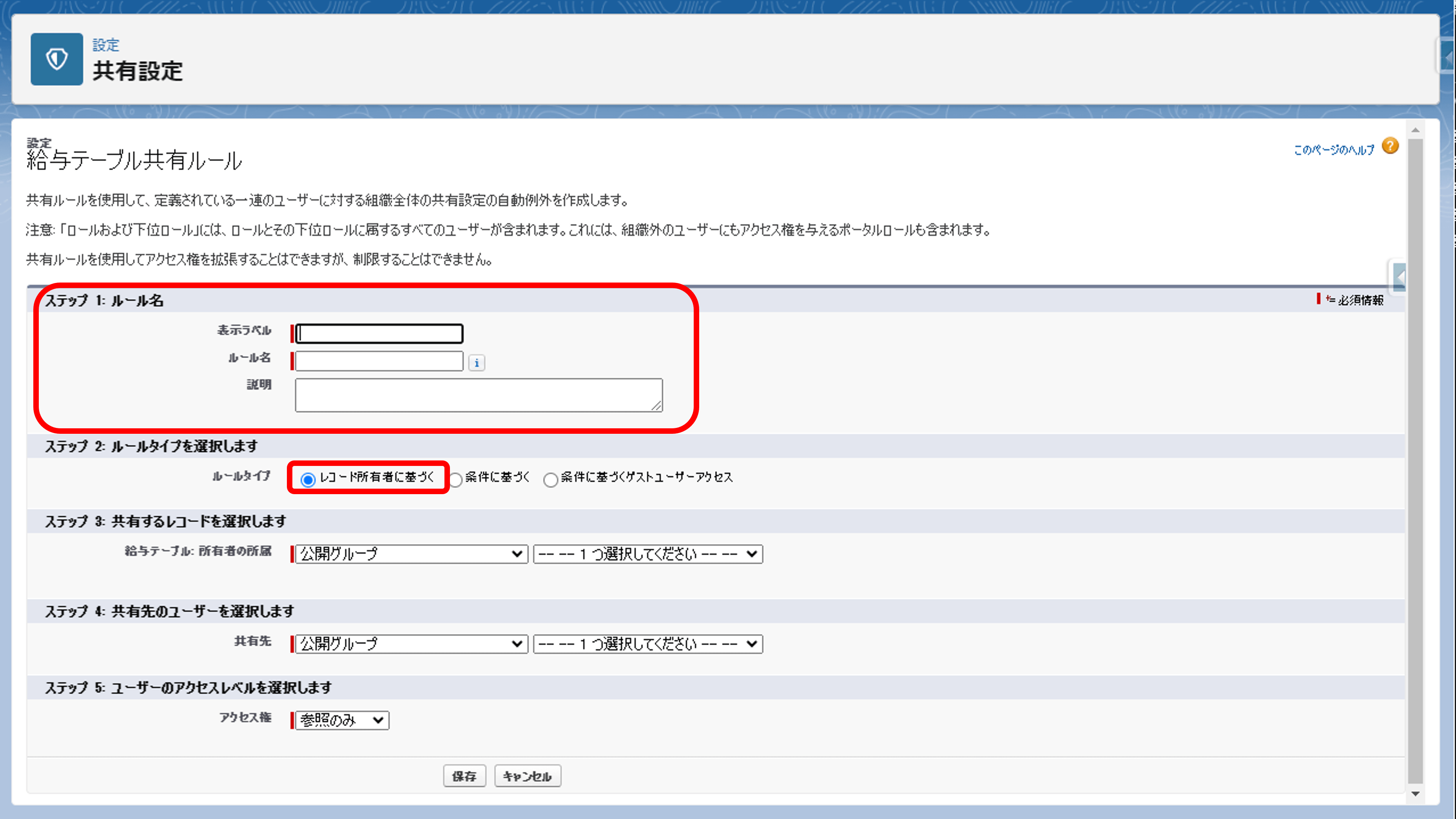

基本的な設定手順

-

- 設定画面へのアクセス 設定から「共有設定」を検索し、該当の画面を開きます。

- 対象オブジェクトの選択 共有ルールを設定したいオブジェクトを選択します。

- 共有ルールの作成 「新規」ボタンをクリックし、以下の項目を設定します。

ルール名:わかりやすい名前をつけます

条件:どのレコードを共有するか

共有先:誰と共有するか

アクセスレベル:どのような権限を与えるか

運用開始後の管理

共有ルールの設定後も、以下の点に注意して管理を続けます。

- 定期的な権限見直し 四半期ごとなど、定期的に共有設定の妥当性を確認します。

- 変更管理の徹底 共有ルールの変更は、必ず記録に残し、変更理由と影響範囲を文書化します。

- パフォーマンスの監視 共有ルールの増加に伴うシステムパフォーマンスの変化を監視します。

まとめ

共有ルールは、Salesforceでのデータアクセス制御の要となる機能です。適切な設計と運用により、セキュリティと利便性のバランスの取れたシステム運用が可能になります。

本記事で解説した内容を基に、まずは小規模な範囲で共有ルールの設定を試してみることをお勧めします。実際の運用を通じて課題を発見し、徐々に範囲を広げていくことで、より確実な権限管理体制を構築できるでしょう。

次のステップとして、以下の項目に取り組むことをお勧めします。

- 現在の共有設定の棚卸し

- 部門ごとのアクセス要件の確認

- ロール階層、公開グループの見直しと再構築

- 以上で対応できない場合の、個別共有

これらの作業を通じて、より効果的なデータアクセス管理が実現できるはずです。

共有ルールに関して、上記の内容を動画で確認したい方は以下の動画をご覧下さい。

<Salesforce>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

また、弊社ではSalesforceの導入支援のサポートも行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>Salesforceについての詳細はこちら

>>Salesforceの導入支援実績はこちらからご覧いただけます!

医療業界に特化した営業支援、顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングも提供しております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせください。

>>顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングの詳細はこちら