Power BIのグラフの選び方|効果的なグラフの使い分けを分かりやすく解説

目次

- 1. よく使われるPower BIの主要グラフと活用シーン

- 1.1 棒グラフ|カテゴリ別の比較に最適

- 1.2 折れ線グラフ|時系列データの推移を確認したいときに

- 1.3 面グラフ|構成比の推移を時間軸で見たいときに

- 1.4 円グラフ・ドーナツグラフ|構成比率を直感的に伝えたいとき

- 1.5 散布図|相関関係や分布を視覚化したいとき

- 1.6 ツリーマップ|複数項目の比率をまとめて表現

- 1.7 KPIカード|目標達成度や単一数値を強調するなら

- 2. グラフの選び方に迷ったら?判断のポイント

- 2.1 伝えたいのは「比較」「割合」「推移」「関係性」?

- 2.2 1つのグラフに詰め込みすぎていないか?

- 2.3 フィルターやスライサーと組み合わせて整理する手も

- 3. まとめ|目的に応じたグラフ選定が伝わるレポートの第一歩

Power BIなどのBIツールを使う目的の一つは、データを「見える化」し、意思決定を支援することです。

その中で、どのグラフを使うかの選定は、レポートの伝わりやすさや説得力に大きく影響します。たとえば、比較を見せたいのに折れ線グラフを使ってしまったり、構成比を見せるのに棒グラフを選んでしまったりすると、意図が伝わりづらくなってしまうこともあります。

つまり、「グラフの選び方=伝える力の強さ」といっても過言ではありません。

本記事では、Power BIでよく使われるグラフの種類と、使いどころ・選び方のコツをわかりやすく解説していきます。

よく使われるPower BIの主要グラフと活用シーン

Power BIでは、目的に応じてさまざまなグラフ(ビジュアル)を活用できます。

ただし、「とりあえず棒グラフ」「なんとなく円グラフ」といった感覚的な使い方をしてしまうと、かえって伝わりにくいレポートになってしまうこともあります。

この章では、Power BIで特によく使われる代表的なグラフをピックアップし、それぞれの特徴や使いどころ、注意点をわかりやすく解説します。

グラフごとの「得意な表現」や「適したシチュエーション」を把握することで、より伝わる・読みやすいレポート設計が実現できます。

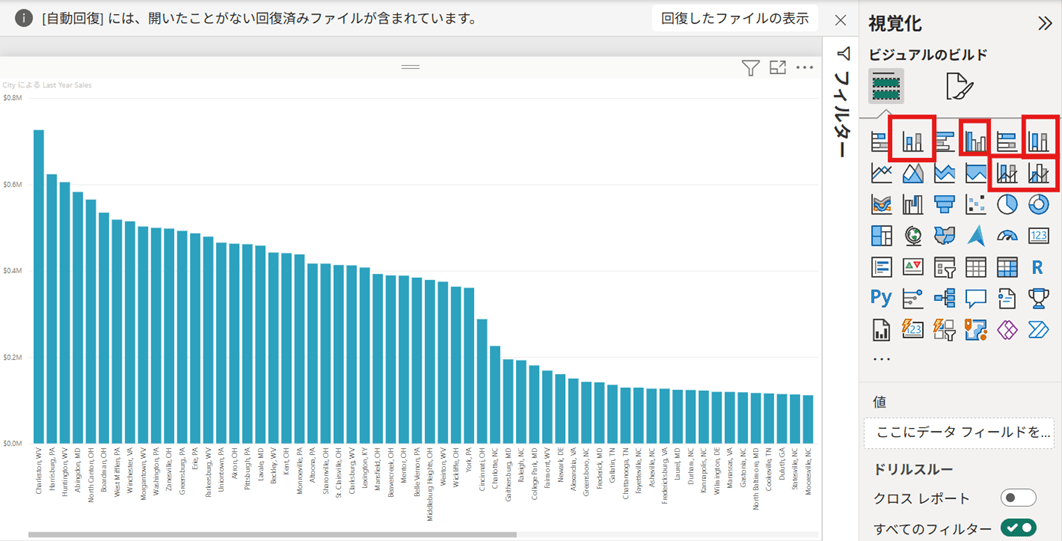

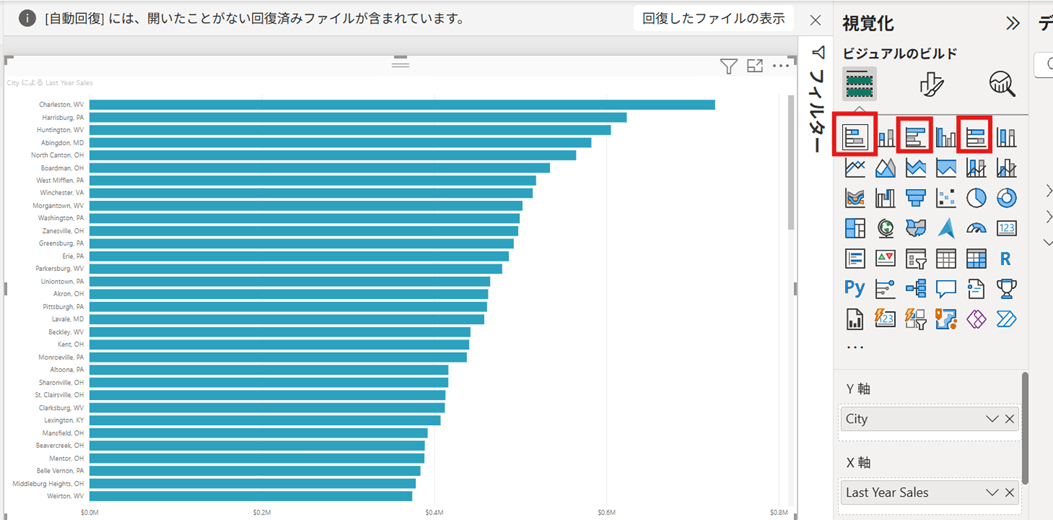

棒グラフ|カテゴリ別の比較に最適

棒グラフ(縦棒・横棒)は、カテゴリーごとの数値の大小を視覚的に比較するのに最適なグラフです。

特に、売上・件数・割合などを「製品別」「拠点別」「担当者別」といった単位で並べて表示したい場合に、棒グラフは高い効果を発揮します。

Power BIでは、以下の2種類の棒グラフがよく使われます。

縦棒グラフ(Clustered column chart):

カテゴリを横軸、数値を縦軸に配置する形式。月ごとの売上推移など、時間軸が関係する場合にも向いています。

横棒グラフ(Clustered bar chart):

カテゴリを縦軸、数値を横軸に配置する形式。ラベルが長い場合やランキング表示などに便利です。

活用シーンの例

- 支店別の売上比較

- 製品ラインごとの販売数

- 担当者別の受注件数

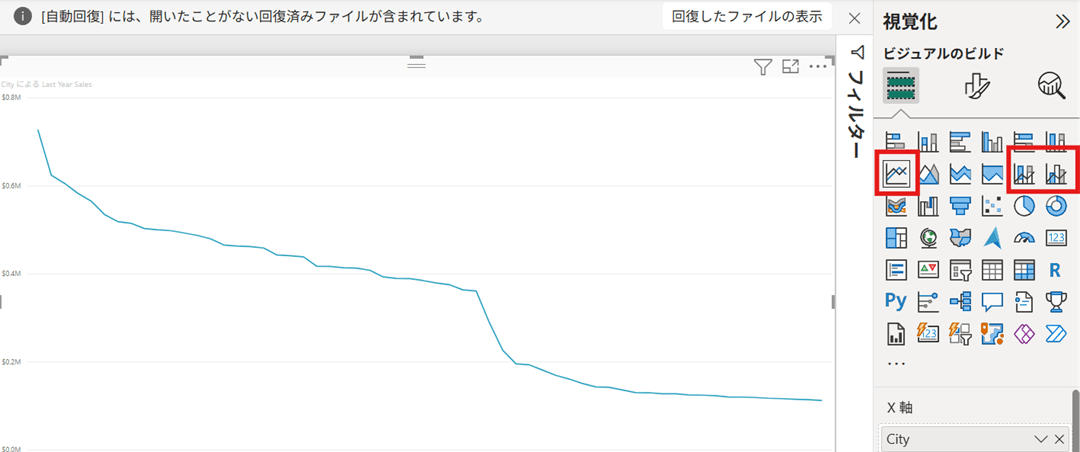

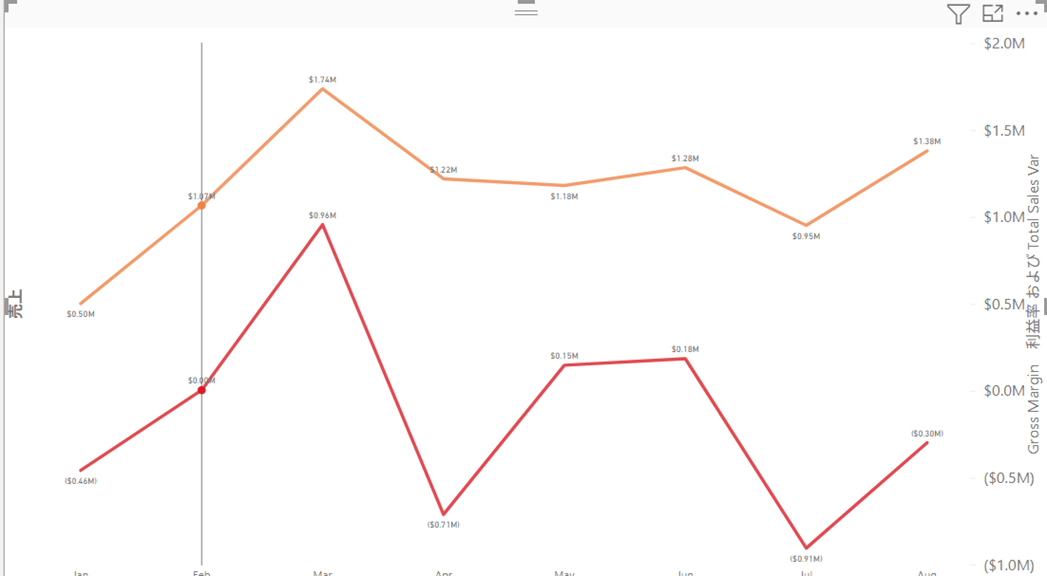

折れ線グラフ|時系列データの推移を確認したいときに

売上やアクセス数など、時間の経過に伴って変化するデータを可視化する際には、折れ線グラフが非常に有効です。

時間軸を横軸に取り、縦軸に数値を配置することで、増減の傾向や季節性、異常値などを一目で把握することができます。特に、ビジネスでは「前年比との比較」「週ごとの成長率」「プロジェクトの進捗」など、時系列の変化に注目するシーンが多いため、頻繁に使用されるグラフ形式のひとつです。

活用シーンの例

- 月別の売上推移や前年との比較

- サイト訪問者数の週次推移

- 商品カテゴリごとの売れ行きの変化

- キャンペーン施策の影響を追跡したいとき

複数の系列(たとえば商品A・B・C)を一緒に表示することで、どの項目が成長しているか、停滞しているかを視覚的に把握することも可能です。

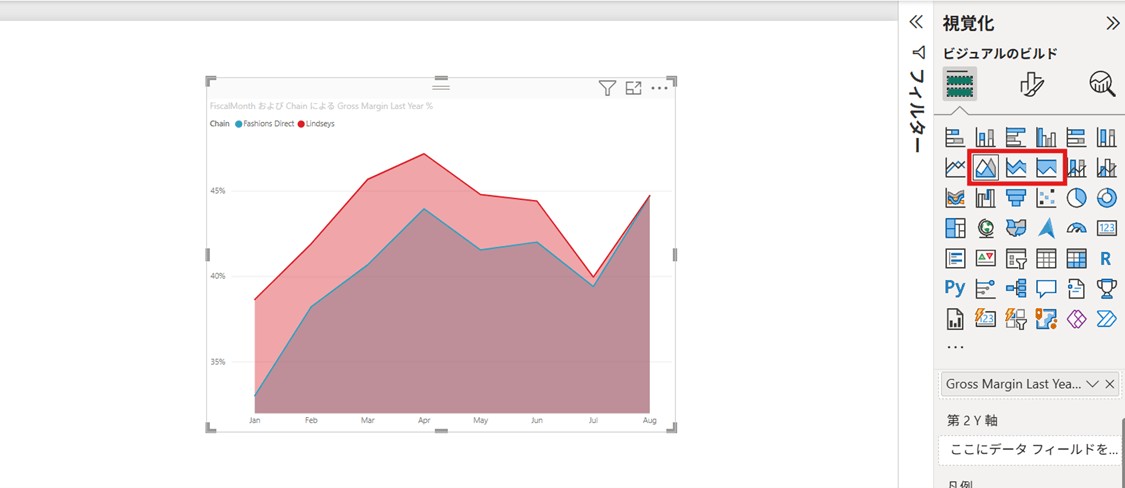

面グラフ|構成比の推移を時間軸で見たいときに

面グラフは、折れ線グラフに「面の塗りつぶし」を加えたビジュアルで、時間の経過に伴う数値の構成比や割合の推移を視覚的に表現する際に活用されます。積み上げ面グラフを用いることで、全体の変化量を把握しつつ、各カテゴリがどの程度を占めているかを一目で把握することができます。

特に、「総数は増えているけど、どのカテゴリが伸びているのか」「ある項目が全体に占める割合はどう変化しているか」などを知りたいときに効果的です。

活用シーンの例

- 商品カテゴリごとの売上構成比の月次推移

- デバイス(PC/スマホなど)別のアクセス比率の変化

- 各拠点からの問い合わせ件数が全体に占める割合の推移

- 時系列でのターゲット層(年代別など)の割合変化の分析

複数の系列を重ねて表示することで、全体の中でどの項目が存在感を増しているか、あるいはシェアが低下しているかなど、構成比の変化に着目した比較が可能になります。

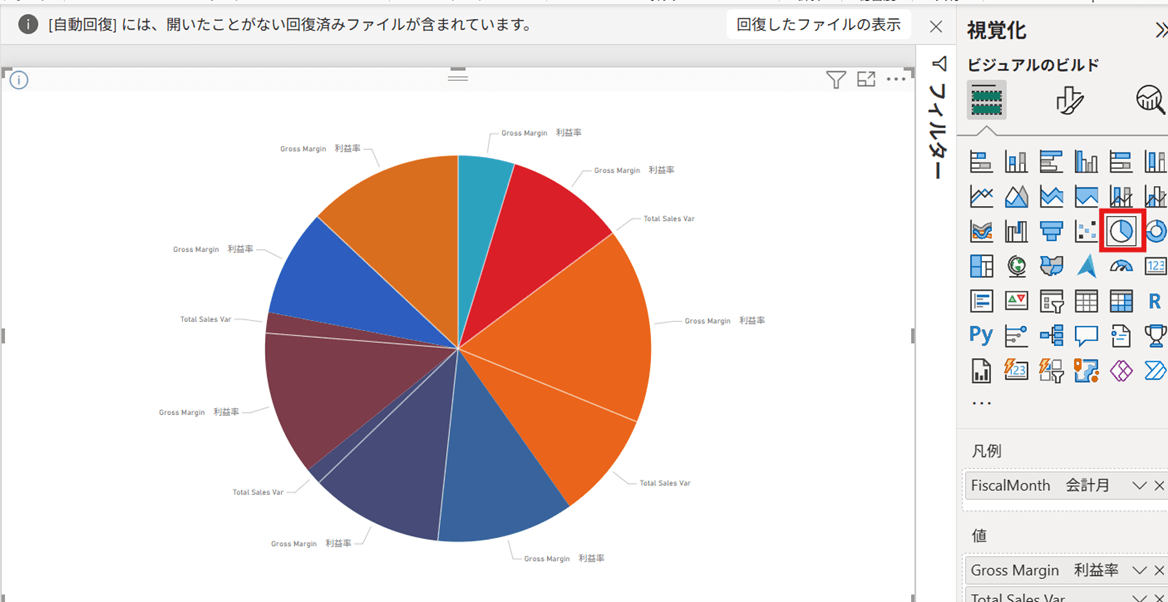

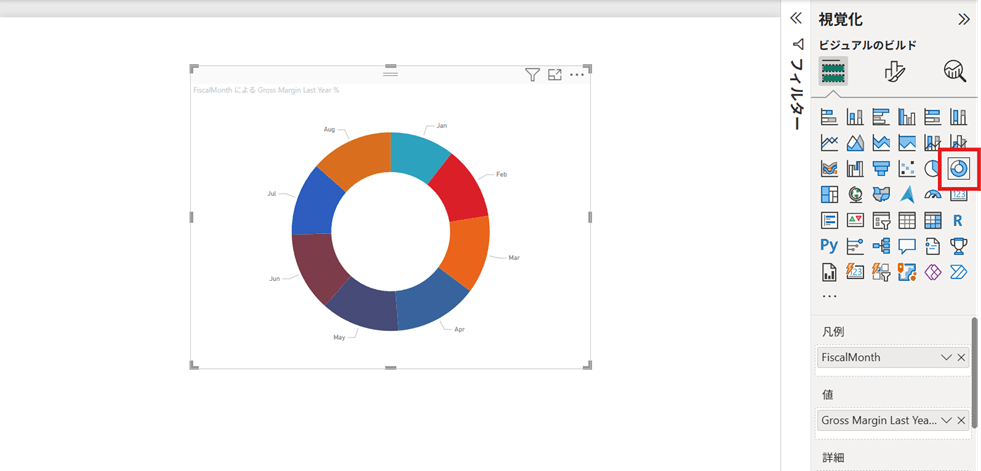

円グラフ・ドーナツグラフ|構成比率を直感的に伝えたいとき

円グラフやドーナツグラフは、全体に対する各項目の割合(構成比)を視覚的に把握したいときに最適なグラフ形式です。

特に、「何がどれくらいの割合を占めているのか?」を感覚的に伝えたい場面で重宝されます。円グラフはシンプルで直感的ですが、項目数が多いと視認性が下がりやすいため、要素数は5つ以下を目安にすると見やすさを保てます。

一方、ドーナツグラフは中央に数値やラベルを表示できるため、情報量を少し増やしたいときにも使いやすい形式です。

活用シーンの例

- 売上のカテゴリ別構成(例:A商品40%、B商品30%、C商品30%)

- 地域別の顧客割合

- 社内アンケートの選択肢ごとの比率表示

- 支出の費目構成(家賃:50%、食費:30%、光熱費:20% など)

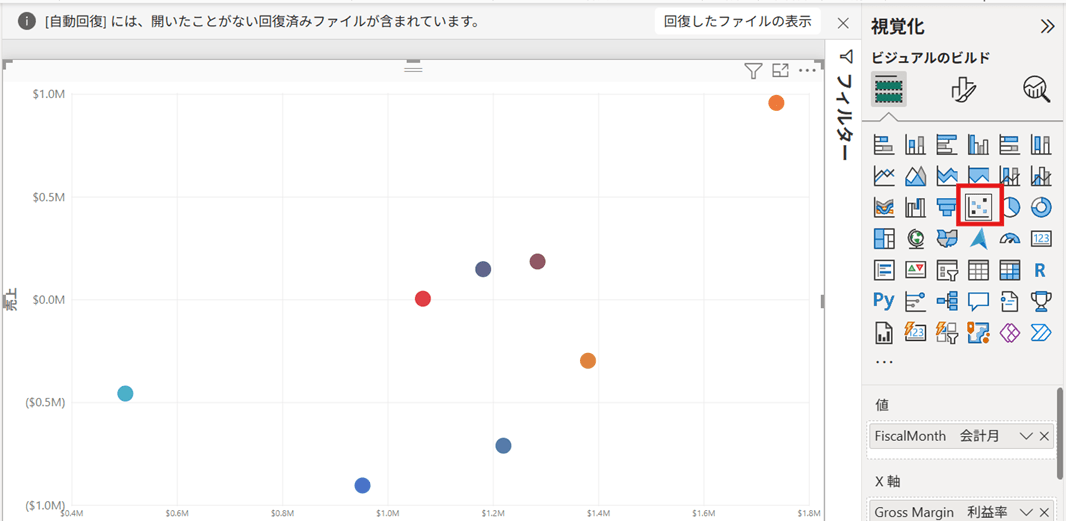

散布図|相関関係や分布を視覚化したいとき

散布図(Scatter chart)は、2つの数値項目の関係性を視覚化したいときに活躍します。

X軸・Y軸にそれぞれ異なる数値を設定し、点の位置でデータの分布や相関傾向を把握することが可能です。

たとえば「広告費」と「売上金額」、「来店回数」と「購入金額」といったデータを使えば、

何らかの傾向(正の相関、負の相関、無相関)が見えるかどうかを検証できます。

また、カテゴリごとに色分けすることで、グループ間の傾向比較も可能になります。

活用シーンの例

- 顧客の「購入回数」と「平均購入単価」の分布を分析し、優良顧客を抽出

- 支店別の「在庫量」と「販売実績」の相関を確認

- 従業員の「残業時間」と「業績評価」の傾向をチェック

- 各製品の「価格」と「評価数」の関係を視覚化して商品改善に活用

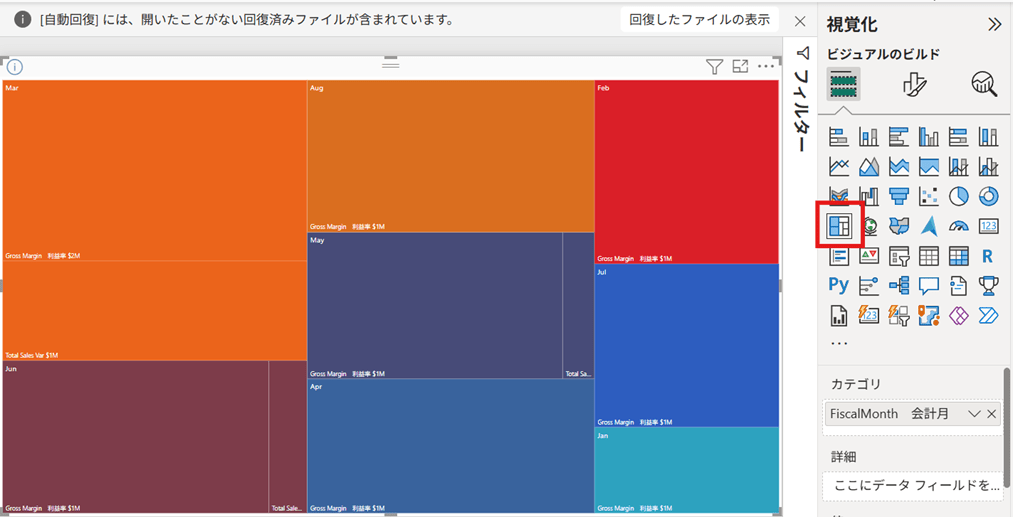

ツリーマップ|複数項目の比率をまとめて表現

ツリーマップ(Treemap)は、構成比率を面積の大小で表現するビジュアルです。

四角形のブロックで構成されており、それぞれの面積が数値の大きさに比例して表示されます。一目で構成要素の大小関係を把握したいときに便利です。

カテゴリや階層構造を含めて可視化できる点も特長で、ドリルダウンや階層展開と組み合わせれば、粒度の異なるデータを1つの画面で把握することも可能です。

活用シーンの例

- 商品カテゴリごとの売上構成を面積で可視化し、どのカテゴリが最も売上に寄与しているかを把握

- エリア別の営業成績を視覚化し、どの地域がパフォーマンスを出しているかを見極め

- 原価構成要素(人件費・材料費・外注費など)の比率を視覚的に表現してコスト削減検討に活用

- サイト訪問経路や流入チャネルの構成比を分析し、Web施策の優先度判断に活用

棒グラフや円グラフでは伝わりづらい階層構造や密集感の表現に向いているグラフです。

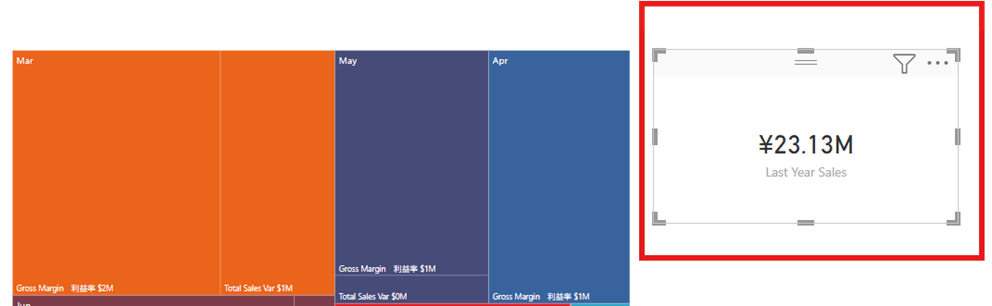

KPIカード|目標達成度や単一数値を強調するなら

KPIカードは、売上や利益、ユーザー数などの重要指標(KPI)を、数字単体で強調表示したいときに適したビジュアルです。

装飾を最小限に抑えたシンプルな見た目で、ダッシュボードの中でも視線を集めやすく、数値の変化や達成状況をひと目で確認できるのが特長です。色分けやアイコン表示、前回比の差分なども付け加えることで、KPIの状態や傾向をより明確に伝えることができます。

活用シーンの例

- 月間売上や前年同月比など、ビジネスの成長を示す主要数値の表示

- WebサイトのPV数やCV数など、マーケティングKPIのリアルタイム監視

- 業務プロセスの進捗率や処理件数を定期レポートで共有

- サポートセンターの対応件数や平均応答時間の把握

グラフの選び方に迷ったら?判断のポイント

Power BIでは多種多様なグラフが用意されていますが、目的に合わないグラフを使ってしまうと、かえって情報が伝わりづらくなってしまいます。

ここでは、「どのグラフを選べばよいか?」と迷ったときに役立つ判断基準をいくつか紹介します。

伝えたいのは「比較」「割合」「推移」「関係性」?

まずは、伝えたい情報のタイプを明確にすることが第一歩です。

例えば:

- 複数の項目の大きさを比較したい → 棒グラフ

- 全体に対する割合や構成比を示したい → 円グラフ・ドーナツグラフ・ツリーマップ

- 時系列での変化や推移を見せたい → 折れ線グラフ・面グラフ

- 2軸間の相関関係や分布を確認したい → 散布図

伝えたいメッセージの軸を定めることで、使うべきグラフは自然と絞られてきます。

1つのグラフに詰め込みすぎていないか?

「とりあえず全部見せよう」として、1つのグラフに多くの情報を詰め込みすぎると逆効果です。

棒グラフと折れ線グラフのように異なる軸を組み合わせる複合グラフも便利ですが、視認性が損なわれないよう注意しましょう。グラフは「見せたい情報を際立たせる道具」です。

余計な要素を省くことで、かえって伝わるレポートになります。

フィルターやスライサーと組み合わせて整理する手も

すべての情報を1つのページやグラフに詰め込まず、スライサーやページ分割で整理するのも有効です。

- 店舗別や期間別に絞り込むスライサー

- セグメントごとのページ切替

- ダッシュボードでのKPIと詳細情報の分離表示

など、Power BIのインタラクティブ性を活かせば、必要なときに必要な情報だけを見せる工夫もできます。

まとめ|目的に応じたグラフ選定が伝わるレポートの第一歩

Power BIでは多彩なグラフが使えるからこそ、「何を伝えたいか?」に応じた適切なビジュアル選定が重要です。

- 数値の比較には棒グラフ

- 推移の把握には折れ線グラフ

- 構成比の可視化には円グラフやツリーマップ

- 相関や分布の分析には散布図

- 単一指標の進捗はKPIカードで明示

といったように、目的ごとに相性のよいグラフがあります。

また、グラフ単体で情報を詰め込みすぎるのではなく、スライサーやページの活用でレポート全体として見やすく設計することも重要なポイントです。

「このグラフで何を伝えたいのか?」を常に意識して選定・構成を進めていくことで、より多くの人にとってわかりやすく、説得力のあるレポートになります。

<Power BIハンズオンセミナー>

弊社ではPower BIをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

<Power BIの導入支援>

弊社ではPower BIの導入支援を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>Power BIの導入支援の詳細はこちら

<PowerBIの入門書を発売中!>

弊社ではPower BIの導入から基本的な使い方・活用方法の基礎などをわかりやすく解説した書籍も販売しています。

>>目次も公開中!書籍の詳細はこちら