Marketing Cloud REST APIとは?設定から外部連携の活用法まで分かりやすく解説

#設定 #連携 #Marketing Cloud #REST API #活用法

目次

- 1. Marketing Cloud REST APIで広がる3つの活用シーン

- 1.1 データベースと連携してターゲティング精度を向上させる

- 1.2 SlackやLINEとの連携で通知フローを自動化する

- 1.3 CMSやコンテンツ管理ツールと繋げて配信作業を効率化する

- 2. REST API設定に必要な4つの基本ステップ

- 2.1 認証トークンの取得と設定

- 2.2 APIエンドポイントの構造を理解する

- 2.3 送受信時のデータフォーマットとエラー処理

- 2.4 動作確認に使えるテストツール・環境

- 3. よくあるAPI連携の落とし穴と対策

- 3.1 Journey Builderとの連携で起きやすいトラブルとは

- 3.2 Automation Studioとの組み合わせで注意すべき仕様制限

- 3.3 データ更新のタイミングとレイテンシの設計ポイント

- 4. 自社に最適な連携方式を選ぶための3つの判断軸

- 4.1 どの業務フローを自動化・効率化したいのかを明確にする

- 4.2 開発リソースや技術スキルに応じた実装可否を見極める

- 4.3 保守・運用まで見据えた連携の「持続性」を評価する

- 5. まとめ

Marketing CloudのREST APIは、他システムとつなげることでマーケティングの自動化や高度なパーソナライズを実現できる強力な仕組みです。ただ、ドキュメントを開いた瞬間、用語の多さや設定項目の複雑さに圧倒された人も少なくないはず。

この記事では、API連携を検討するエンジニアやマーケティング担当者に向けて、基本的な設定方法から外部サービスとの具体的な連携パターンまでを、実務に即した視点で分かりやすく解説します。

Marketing Cloud REST APIで広がる3つの活用シーン

Marketing CloudのREST APIは、ただの「データのやりとりツール」ではありません。使い方次第で、現場の作業をラクにし、施策の打ち手も広がります。

ここでは、実際によく使われている3つの連携パターンを紹介します。

データベースと連携してターゲティング精度を向上させる

顧客データがCRMや自社システムに溜まっていても、それを配信施策に活かせなければもったいない。API連携を通じてMarketing Cloudと基幹DBをつなげれば、常に最新の情報でリストを作成でき、配信内容も一人ひとりに合わせて変えられます。

特にBtoC企業では、たった1日の情報ズレが成果に響くことも少なくありません。自動連携を仕組みにしてしまえば、担当者の作業負担も軽くなり、人的ミスのリスクも減っていきます。

SlackやLINEとの連携で通知フローを自動化する

マーケティング施策の裏では、「誰が反応したか」「新しいリードが来たか」といった細かい情報が日々動いています。こうしたイベントをきっかけに、SlackやLINEへリアルタイムで通知を送れると、現場の反応スピードも変わってきます。

営業が即対応に入れたり、チームで状況を共有できたり。情報の流れが止まらない状態を作ることで、施策の成果だけでなく社内の連携も強くなるはずです。

CMSやコンテンツ管理ツールと繋げて配信作業を効率化する

メルマガやLINE配信に使うコンテンツを、いちいち手動でMarketing Cloudに移すのは、地味に面倒でミスも起こりがち。CMSとAPIでつなげておけば、更新された内容が自動で反映され、配信準備の手間がぐっと軽くなります。

特に複数ブランドや部署をまたいで配信している企業では、運用ルールの統一にもつながり、情報の抜け漏れや二重登録といった課題の解消にもひと役買ってくれます。

REST API設定に必要な4つの基本ステップ

Marketing CloudのREST APIを使って外部システムと連携するには、まず土台となる設定を整える必要があります。とはいえ、難しそうに見えてやること自体はそこまで多くありません。

ここでは、最初に押さえておきたい4つの基本ステップを、つまずきやすいポイントとあわせて紹介します。

認証トークンの取得と設定

APIを使うには、まずMarketing Cloudに「自分が誰か」を伝える必要があります。そのために必要なのが、OAuth2.0による認証トークン。クライアントIDやシークレットを発行して、認証用の設定を整えていきます。

最初は意味がわからなくても大丈夫。公式ドキュメントをそのまま真似していけば、必要な情報はひと通り揃います。ここでつまずく人は多いですが、一度通れば他の設定もぐっと理解しやすくなります。

APIエンドポイントの構造を理解する

Marketing CloudのREST APIは、用途ごとにエンドポイントが分かれています。たとえば「データの読み書き」「メールの配信」「コンテンツの操作」など、それぞれ別のURLを使うイメージです。

一見すると数が多くて混乱しますが、焦らなくて大丈夫。まずは「自分たちが何をやりたいのか」を明確にすること。それさえ整理できれば、必要なエンドポイントも自然と絞れてきます。

送受信時のデータフォーマットとエラー処理

APIでは、主にJSON形式でデータをやりとりします。構文ミスや項目の抜けなどがあると、リクエストがエラーで返されることも。慣れるまでは、失敗がつきものです。

でも安心してください。レスポンスには原因がちゃんと書かれているので、落ち着いて読み解けば対応はできます。むしろ、「どう直すか」を考える過程が、API理解の近道だったりもします。

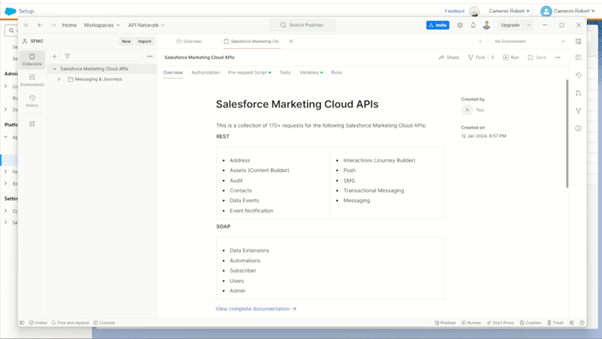

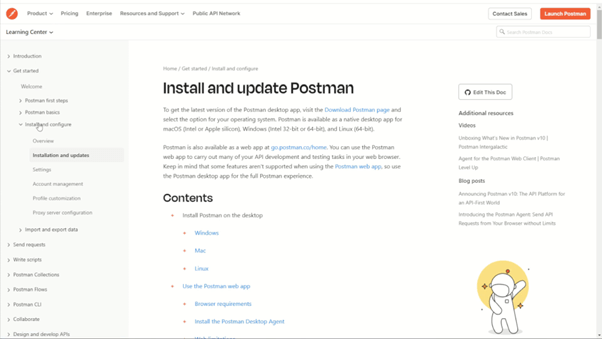

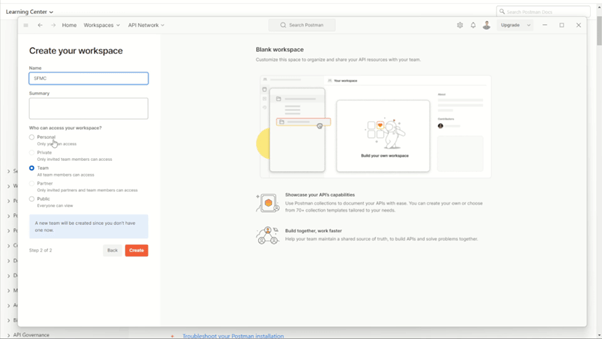

動作確認に使えるテストツール・環境

「設定したけど、これで本当に合ってるのかな?」。そんなときに心強いのがPostmanやTalend API Testerなどのテストツールです。ブラウザ上でリクエストを送り、レスポンス内容を確認できるので、間違っていてもすぐに気づけます。

本番環境で動かす前に、こうしたツールで一通りの動作確認を済ませておけば、あとで慌てることもありません。作業の正確性も、自信も、どちらも手に入れられるはずです。

よくあるAPI連携の落とし穴と対策

Marketing CloudのREST APIはとても強力ですが、思った通りに動かせるようになるまでは、いくつか壁があります。

ここでは、実際の連携現場でよく起こるつまずきポイントと、その対策を紹介します。

Journey Builderとの連携で起きやすいトラブルとは

REST APIを使ってJourney Builderと連携しようとすると、意外と細かい制約にひっかかることがあります。たとえば、外部からトリガーを飛ばしても、Journeyの設定が「受け付ける準備」になっていないと反応してくれなかったり。

意外と忘れがちなのが、エントリーソースの設定や待機時間の存在。

テストのつもりが、裏で条件に引っかかって動いていなかった、というケースも少なくありません。思い通りに動かないときは、まず設計の前提を一つずつ見直してみるのが近道です。

Automation Studioとの組み合わせで注意すべき仕様制限

Automation Studioとの連携では、「意外な順序の制限」に戸惑うことがあります。たとえば、外部からAPIでファイルを取り込んだ直後にインポートアクティビティを実行しようとしても、うまくいかないことがあります。

原因は、処理の順番がシビアだから。APIの処理が完了する前に次の工程が動いてしまうと、空のファイルを読み込んでしまったり、処理自体がスキップされてしまったり。ここでは、処理完了を待つための工夫や、実行タイミングをあらかじめ設計しておくことがポイントになります。

データ更新のタイミングとレイテンシの設計ポイント

API連携では、どのタイミングでデータが更新されるかを把握しておかないと、思わぬズレが起こることがあります。たとえば、配信前に最新データを取り込んだつもりでも、実際には反映が間に合っていなかったというようなケースです。

こうしたズレは、データの更新頻度やネットワークの混雑状況によっても変わってきます。レイテンシ(遅延)を前提にした設計にしておくことで、「想定通りに動かなかった」を減らせます。

自社に最適な連携方式を選ぶための3つの判断軸

Marketing CloudのREST APIを使えば、さまざまな外部システムと連携できます。でも、何でもできるからこそ、「自社にとっての最適解」を見極める視点が欠かせません。

ここでは、現場で判断に迷ったときに役立つ3つの考え方を紹介します。

どの業務フローを自動化・効率化したいのかを明確にする

連携を検討する際、まず考えるべきなのは「そもそも何を楽にしたいのか?」という視点です。

配信リストの更新?通知の自動化?それとも、社内のデータベースとの連携?

ゴールがあいまいなまま進めてしまうと、あとから「これ、本当に必要だった?」となりがちです。

理想は、現場の業務フローを洗い出し、その中で「繰り返しが多い」「ミスが起きやすい」部分に目を向けること。そこにこそ、API連携の効果が出やすいからです。

開発リソースや技術スキルに応じた実装可否を見極める

API連携は便利な反面、開発や設定には一定のスキルが求められます。

社内にAPI経験者がいるのか、外注を前提にするのか。工数や学習コストも含めて、無理のない設計を考える必要があります。

「使えそうだけど、メンテが追いつかない」となってしまうと、本末転倒。多少手間がかかっても、シンプルで保守しやすい構成の方が、長く使える仕組みになりやすいものです。

保守・運用まで見据えた連携の「持続性」を評価する

構築当初はうまくいっていても、実際に運用が始まると、担当者の異動やルール変更で状況はどんどん変わります。

誰が見ても理解できる設計になっているか、設定の内容がドキュメント化されているか。このあたりを軽視すると、あとで引き継ぎに苦労する場面が出てきます。

連携の仕組みは、作って終わりではありません。長く安定して使い続けるためには、「誰が運用しても回るかどうか」まで含めて、設計の質が問われます。

まとめ

Marketing CloudのREST APIは、ただの技術的な手段ではなく、業務の在り方そのものを変える可能性を秘めたツールです。配信の自動化、外部ツールとのリアルタイム連携、そしてミスのない運用体制。どれも、仕組みとしてきちんと設計すれば、日々の業務を大きく前進させてくれます。

一方で、API連携には注意すべきポイントもあります。設定ミスによるエラー、連携先との仕様のズレ、メンテナンス負荷の見落とし——。だからこそ、事前にどこをどう連携したいのか、誰が運用を引き継ぐのかまで含めて考えることが大切です。

「なんとなく便利そう」ではなく、「これなら自社でも回せる」と確信が持てる設計を目指す。それが、Marketing CloudのAPIを活用するうえで、もっとも確実で後悔のない選択と言えるはずです。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら