Marketing Cloudのリードナーチャリングとは?営業と連携して商談化率を高める設計ポイントを分かりやすく解説

目次

- 1. Marketing Cloudでリードナーチャリングを設計する3つの視点

- 1.1 マーケと営業の連携を前提とした設計思想を持つ

- 1.2 スコアリングだけに頼らず“情報の質”で判断する

- 1.3 リードの動きに合わせたシナリオとタイミング設計

- 2. 営業との連携がうまくいかない3つの壁

- 2.1 部門間でKPIや評価指標がズレている

- 2.2 ホットリードの基準が曖昧なまま引き渡している

- 2.3 営業が「見て動ける」形でリード情報を共有できていない

- 3. Marketing Cloudの機能を営業連携に活かすための実践アイデア

- 3.1 スコアリング+通知設計で営業に自動アラートを送る

- 3.2 メール・LINEなどチャネル別の活用で反応を可視化する

- 3.3 失注・休眠リードに合わせた再アプローチ設計

- 4. まとめ

Marketing Cloudを導入したものの、「期待していた成果が出ない」「営業との連携がうまくいかない」と感じていませんか?リードの数は増えているのに商談につながらない――その背景には、リードナーチャリング設計の見直しが必要なサインが隠れています。

本記事では、営業企画マネージャーやマーケティング担当者が直面しやすい悩みに寄り添いながら、Marketing Cloudを活用した効果的なリードナーチャリングの設計と、営業連携による商談化率アップのポイントをわかりやすく解説します。

“仕組み”で成果を引き寄せるために、どんな視点が求められるのか。今こそ立ち止まって考えてみましょう。

Marketing Cloudでリードナーチャリングを設計する3つの視点

Marketing Cloudには、リード情報を収集し、育て、営業へと引き渡す仕組みが揃っています。しかし、ツールを使いこなす以前に、「どんな設計思想でナーチャリングを構築するのか」が最も重要です。

このセクションでは、リードを“商談化”へと導くために欠かせない3つの視点をご紹介します。

マーケと営業の連携を前提とした設計思想を持つ

リードナーチャリングは、マーケ部門だけで完結させるべきものではありません。いくら優れたシナリオやコンテンツを用意しても、その後の営業アクションにつながらなければ、ビジネス成果には結びつかないからです。

そこで大切なのが、設計段階から“営業と連携する”ことを前提に考えるという姿勢です。

たとえば、どのスコアを超えたら営業に通知するのか、どんな行動履歴がホットリードの指標になるのかを、マーケと営業であらかじめすり合わせておく。こうした“認識の土台”を作ることが、運用トラブルの防止にもつながります。

スコアリングだけに頼らず“情報の質”で判断する

スコアリングは便利な仕組みですが、それだけでは見落としてしまうこともあります。たとえば、資料ダウンロードやメルマガの開封など、行動スコアが高くても、実は“情報収集フェーズ”にすぎず、商談化にはまだ早いというケースも少なくありません。

逆に、スコアはそこまで高くないけれど、自社の製品ページをじっくり閲覧していたり、料金ページを複数回チェックしていたりするリードは、見込み度が高い可能性があります。

Marketing Cloudでは、ページビューやクリックの履歴など詳細な行動ログを取得できます。それを営業にそのまま渡すのではなく、「なぜこのリードを送るのか」「どんな行動があったのか」を一言添えるだけでも、営業の受け止め方は大きく変わるはずです。

リードの動きに合わせたシナリオとタイミング設計

ナーチャリング設計において、最も差が出るのが“タイミング”です。どれだけ魅力的なコンテンツを送っても、タイミングがズレていれば相手の心には響きません。

一斉配信ではなく、リードの行動に応じてパーソナライズされたシナリオを動的に出し分けることが理想です。

Marketing Cloudでは、ユーザーの属性や行動に応じた分岐シナリオを柔軟に設計できます。たとえば「製品Aのページを3回以上見たユーザーには比較資料を送付」「料金ページ閲覧後は営業からフォローコール」といった流れを自動化すれば、営業が“今動くべき”リードに集中できる環境が整います。

営業との連携がうまくいかない3つの壁

Marketing Cloudを活用しても、「営業が動いてくれない」「せっかくのリードが放置されている」と感じたことはありませんか?その背景には、単なる“連携ミス”ではなく、組織や運用の中に根深く残る“壁”が存在しています。

このセクションでは、ナーチャリングから営業連携への橋渡しを阻む3つの要因をひも解いていきます。

部門間でKPIや評価指標がズレている

まず最初の壁は、マーケと営業の評価軸の違いです。マーケはリード獲得数や開封率などの指標を重視しがちですが、営業が追っているのは商談数や受注額です。

Marketing Cloudの活用においても、このズレを前提とした設計は非常に重要です。たとえば、ホットリードの定義を営業とすり合わせたうえで、「●件のホットリードを営業に引き渡す」といった共通のKPIを設定することで、部門間の目線を揃えることができます。

さらに、営業が追っている数値にマーケが関与する仕組み(例:送客リードの商談化率など)を入れると、責任の範囲が明確になり、両者の協力体制が自然と強まります。

ホットリードの基準が曖昧なまま引き渡している

「このリード、スコア高いので渡しました」――営業がそれを見て「だから何?」と感じるのは、よくある現象です。ホットリードという言葉は浸透していても、その基準が明確でなければ、営業側は動きようがありません。

スコアだけでなく、「なぜこのリードが今注目すべきなのか」という具体的な文脈を添えて引き渡すことが重要です。

たとえば、「3日間で製品紹介ページを5回閲覧」「料金表ページに直近で2回アクセス」といった行動データがあれば、営業は確度の高さを直感的に把握できます。

また、ホットリードの基準そのものを営業と共に見直す運用も有効です。「資料ダウンロードだけでは動かない」「電話対応を嫌がる層には別チャネルで」など、現場の実感値をナーチャリング設計に反映することで、引き渡し精度は大きく向上します。

営業が「見て動ける」形でリード情報を共有できていない

「営業には渡しているのに、全然動いてくれない」その原因は、リード情報の“渡し方”にあるかもしれません。多くの現場では、CSVのリストやスコアデータのみを営業に送って終わり、という運用が散見されます。

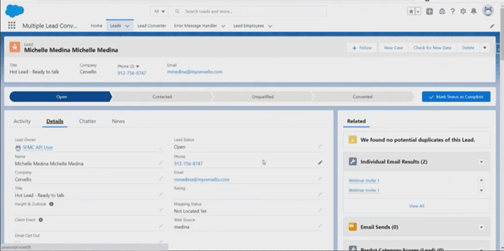

Marketing CloudとSales Cloudを連携させれば、営業が普段使用しているインターフェースに、必要なリード情報を自動で通知・表示することが可能になります。「誰が」「どんな行動をして」「いま連絡すべき理由は何か」が一目で分かる画面設計にすることで、営業の動き出しが格段に早くなります。

営業が“見たくなる”“見てすぐ動ける”リード情報の提供こそ、マーケ側が設計で一番気を配るべき部分です。ツール連携だけでなく、営業との対話を通じて「使いやすさ」を一緒に作り上げていく視点が不可欠です。

Marketing Cloudの機能を営業連携に活かすための実践アイデア

Marketing Cloudには、リードナーチャリングを支える豊富な機能がそろっています。しかし、どんなに高機能なツールでも、導入するだけでは成果にはつながりません。重要なのは、機能を“営業が動きやすい形”で活用する設計です。

ここでは、実際に現場で役立つ3つのアイデアを紹介します。

スコアリング+通知設計で営業に自動アラートを送る

営業にとって、「なぜ今、この人に連絡すべきなのか」が分かる通知は、動くための合図になります。逆に、意味のない通知が毎日のように飛んでくると、慣れてしまって見向きもされなくなります。

Marketing Cloudでは、特定の行動をトリガーにしてアラートを飛ばす設計が可能です。「価格ページを連続で閲覧」「比較資料をDL」「直近のメールを開封してクリックまでした」といった“今動いたほうがいい”サインに反応できるようにするのが理想です。さらに、SlackやTeamsに通知を飛ばせば、営業が外出先でも確認できます。

アラートが“業務を中断させる邪魔な存在”になるのか、“迷わず動けるヒント”になるのかは、設計次第。

だからこそ、“動いてほしい行動”だけを厳選して、信頼される通知に育てていきましょう。

メール・LINEなどチャネル別の活用で反応を可視化する

「最近メールの反応が鈍いな…」そんな時こそ、他のチャネルを試してみるタイミングかもしれません。Marketing Cloudなら、メールに加えてLINEやSMS、プッシュ通知も活用できます。

たとえば、LINEはフランクにコミュニケーションできる分、距離の縮まり方が早いことも。資料請求後のお礼や、セミナー参加者へのリマインドをLINEで送ると、意外なほどすんなり反応が返ってくることもあります。

チャネルごとの反応履歴を見ていると、「この人はLINEでしか動かない」「メールは見てるけどクリックしない」といったパターンが浮かび上がってきます。

失注・休眠リードに合わせた再アプローチ設計

「もう失注したから…」「しばらく動きがないから…」と、つい後回しにしてしまうリード。でも、それって本当に“終わった人”なんでしょうか?

実際には「時期が合わなかっただけ」「社内で検討が止まっていた」というケースも多く、ある日ふと、再び関心を持ち始めることがあります。そうしたリードに、“待ってました”と言わんばかりにフォローできたら強いですよね。

Marketing Cloudなら、「失注から3ヶ月後に導入事例を送る」「再度サービスページを見たら営業にアラート」など、再アプローチのきっかけを仕込んでおくことができます。

忙しい営業が“忘れていた相手”に自然ともう一度アクションできる――そんな仕組みを、最初から仕込んでおくと、じわじわ効いてきます。

まとめ

Marketing Cloudを活用したリードナーチャリングの設計は、「リードを集める」「メールを送る」といった単発の施策にとどまりません。本質的に求められるのは、マーケと営業が同じ視点に立ち、リードを“商談へ導く仕組み”を共につくることです。

実務に落とし込むには、社内の体制調整や運用のチューニングが必要ですが、決して一朝一夕でできるものではありません。とはいえ、今ある仕組みを少し見直すだけでも、「あれ、営業が動いてくれた」「今まで放置されてたリードが商談につながった」という変化が確実に起こります。

ぜひ今回の記事を参考に、貴社に合ったナーチャリング設計と営業連携のあり方を再構築してみてください。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら