病床機能報告とは 概要や活用方法を分かりやすく解説

#分析 #病床機能報告 #2025年 #地域包括 #病床機能

目次

- 1. 病床機能報告とは

- 2. 病床機能報告制度の背景

- 3. 病床機能報告がオープンデータである理由

- 4. 病床機能報告の具体的な報告内容 ~カテゴリ~

- 4.1 1.高度急性期機能

- 4.2 2.急性期機能

- 4.3 3.回復期機能

- 4.4 4.慢性期機能

- 5. その他の具体的な項目

- 5.1 構造設備・人員配置に関する項目

- 5.2 具体的な医療の内容に関する項目

- 6. 病床機能報告データの活用方法

- 6.1 【企業】医療商材の営業を効率化する

- 6.2 【企業】病院検索システムを拡充する

- 6.3 【企業】在宅医療の研修プログラムを提供する

- 6.4 【企業】ベビー用品の需要が高い地域を選定する

- 6.5 【病院】経営改善のための戦略を策定する

- 6.6 【患者】医療体制が整った地域かを判断する

- 6.7 病床機能報告データ活用は手間がかかる?

- 7. まとめ

地域医療において、医療提供体制の現状と将来的な需要との差を埋めるためには、地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握・分析する必要があります。そこで、厚生労働省が策定したのが2014年10月から始まった「病床機能報告制度」です。

病床機能報告制度では、医療機関が有する病床の医療機能を自ら選択し、各都道府県に報告します。その報告された病床機能報告データは、厚生労働省によってオープンデータとして公開されています。

この記事では、病床機能報告データをビジネスに生かしたいと検討されている方に向けて、病床機能報告制度の概要や導入の背景、目的、報告項目と集計データの活用方法などを分かりやすく解説します。

病床機能報告とは

病床機能報告制度とは、各地域において適切な医療や介護を確保させるために2014年から始まった制度です。「病床」とは入院用ベッドのことで、20床以上有すれば病院、19床以下であれば診療所またはクリニックと呼びます。病院および有床の診療所(クリニック)は、病床機能を各都道府県に報告しなければいけません(一部例外もあります)。

病床機能報告には、病床の状況、手術件数、医療機器の台数、職員数など、さまざまなデータが存在しており、これらを使って、現状の把握や分析を行い、その情報をもとにその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化や連携を進めていくことを目的としています。病床機能報告の結果については、医療機能や供給量を把握するための目安として、医療機関相互の合意形成の場においても活用されます。

病床機能報告制度の背景

高齢化社会が進む中、それに比例して医療・介護サービスの需要も高まりをみせています。

ところが、医師不足、医療機関の地域的偏りなどもあいまって、医療資源が一部地域で不足しているのが現状です。

医療資源とは、医療に関する財源・人材・設備を指します。医療ニーズに見合った適切な医療資源の振り分けが、急務課題として挙げられています。

そこで、地域医療構想(注2)の下、患者の状態に合った病床で適切な医療が受けられるように医療機能の分化、病院間の連携を促進させる必要があります。限りある医療資源を有効活用することで現況の課題を解決し、来たる2025年問題(注3)へ対処すべく、病床機能報告制度は策定されました。

📌注2:地域医療構想

年々深刻化している高齢化社会に対処すべく、地域の医療関係者間で協議を行い、医療機能の分化と連携を促進し、効率的な医療提供体制を実現するための取り組みです。地域医療構想では、超高齢化が予想される2025年までに構想区域における課題を解決することを目標としています。

📌注3:2025年問題

団塊の世代(1947~1949年生まれ、約800万人)が75歳以上の後期高齢者になることで、介護・医療費などの諸問題の急増が見込まれる事態のことです。世帯数の見込みは、約1,840万世帯と言われています。また、社会保障給付費も増加する見込みです。

病床機能報告がオープンデータである理由

都道府県に報告された病床機能報告データは、オープンデータとして厚生労働省のホームページに公表されます。全国民が情報を閲覧・分析できるように公表されている理由は、以下の2つです。

- 地域の医療機関や住民などが、医療提供体制の現状と将来像を共通認識できる

- 医療機関の取り組みや協議によって、医療機能の分化・連携が促進される

理想的な医療提供体制を実現するためには、国や地方公共団体が患者個人に対して医療資源を振り分けるのではなく、患者自身が適切な医療資源を選択する必要があります。

選択するためには情報を知る必要があり、病床機能報告が公開(オープン)になっていることが、情報を「知る」ことにつながっているのです。

公表内容が気になる方は、厚生労働省のホームページをチェックしてみましょう。

病床機能報告の具体的な報告内容 ~カテゴリ~

報告内容として定められている医療機能は、患者の状態に見合った病床で、より良質な医療サービスを受けられる体制作りを実現するために以下の4カテゴリに分類されています。

1.高度急性期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

2.急性期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

3.回復期機能

急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能(ADLの向上や、在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する回復期リハビリテーション機能)

4.慢性期機能

長期にわたって療養が必要な患者を入院させる機能(重度の意識障害、筋ジストロフィー患者、難病患者などはこの分類です)

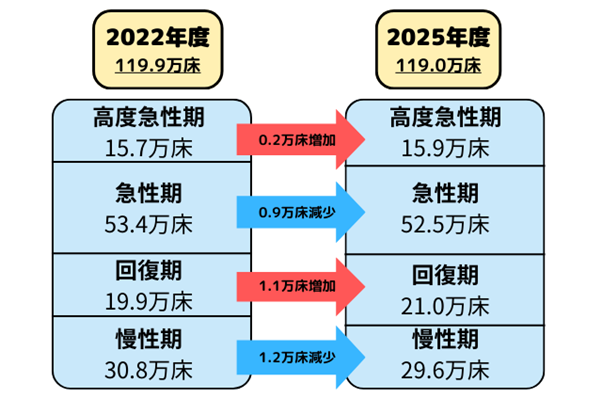

これら4つの医療機能に対して、医療機関は都道府県に報告を行い、都道府県は2025年の必要量を定めます。2022年度の病床機能報告における、2022年(現状)と2025年(見込み)の病床数の差は、以下のとおりです。

※急性期とは、発症後急激に健康が失われていく状態を指し、「かかりつけ医」の制度が推奨される状態を指します。

その他の具体的な項目

構造設備・人員配置に関する項目

- 許可病床数、稼働病床数

- 看護師数、准看護師数、看護補助者数、助産師数等

- 主とする診療科

- 算定する入院基本料・特定入院料

- 高額医療機器の保有状況

- 退院調整部門の設置・勤務人数

- 新規入棟患者数、在棟患者延べ数、退棟患者等

具体的な医療の内容に関する項目

レセプト情報をもとにした医療内容

幅広い手術の実施

手術件数(臓器別)、全身麻酔の手術件数、人工心肺を用いた手術、胸腔鏡下手術件数、腹腔鏡下手術件数

がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況

悪性腫瘍手術件数、病理組織標本作製、術中迅速病理組織標本作製、放射線治療件数、化学療法件数、がん患者指導管理料、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤、肝動脈内注入超急性期脳卒中加算、脳血管内手術、経皮的冠動脈形成術、分娩件数等

重症患者への対応状況

ハイリスク分娩管理加算、ハイリスク妊産婦共同管理料、救急搬送診療料、観血的肺動脈圧測定、持続緩徐式血液濾過、大動脈バルーンパンピング法、経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植込型補助人工心臓、頭蓋内圧持続測定、血漿交換療法、吸着式血液浄化法、血球成分除去療法、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合

救急医療の実施状況

院内トリアージ実施料、夜間休日救急搬送医学管理料、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、救命のための気管内挿管、体表面ペーシング法/食道ペーシング法、非開胸的心マッサージ、カウンターショック、心膜穿刺、食道圧迫止血チューブ挿入法、休日又は夜間に受診した患者延べ数(うち診察後、直ちに入院となった患者延べ数)、救急車の受入件数

急性期後の支援・在宅復帰への支援の状況

退院支援加算、救急・在宅等支援(療養)病床初期加算/有床診療所一般病床初期加算、地域連携診療計画加算、退院時共同指導料、介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料、退院前訪問指導料

全身管理の状況

中心静脈注射、呼吸心拍監視、酸素吸入、観血的動脈圧測定、ドレーン法、胸腔若しくは腹腔洗浄、人工呼吸、人工腎臓、腹膜灌流、経管栄養カテーテル交換法

疾患に応じたリハビリテーション・早期からのリハビリテーションの実施状況

疾患別リハビリテーション料、早期リハビリテーション加算、初期加算、摂食機能療法、リハビリテーション充実加算、休日リハビリテーション提供体制加算、入院時訪問指導加算、リハビリテーションを実施した患者の割合、平均リハ単位数/1患者1日当たり、1年間の総退院患者数

長期療養患者の受入状況・重度の障害児等の受入状況

療養病棟入院基本料、褥瘡評価実施加算、重度褥瘡処置、重傷皮膚潰瘍管理加算、難病等特別入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、強度行動障害入院医療管理加算

病床機能報告データの活用方法

病床機能報告データは、医療施設の自己申告ではあるものの見込みや予想ではなく、結果のデータです。

厚生労働省が実施しているため、データの信頼度は高く、全国の医療機関から集められた膨大なデータ数を誇るため、医療機関の現状および今後の展望の把握・分析に有益な情報と言えるでしょう。企業・病院・患者の三者における病床機能報告データの活用方法を紹介します。

【企業】医療商材の営業を効率化する

自社の医療商材(入院ベット、点滴用の器具、針、医療用毛布等)が、どの病院にマッチングするかを分析することで、効率的な営業活動が可能です。

例えば、2025年時点の医療機能として、慢性期を選択している医療機関が多い市区町村であれば、入院ベッドの高い売上が見込めるでしょう。特に、現状と2025年時点の医療機能に差がある医療機関は、それまでに設備を整えていく必要があるため、医療商材を購入する確率が高まります。

【企業】病院検索システムを拡充する

病院検索システムを提供する企業では、病床機能報告データを用いて、より具体的な条件設定で病院を絞り込むサービスが展開できます。病院(病棟)の設備や医療機能で絞り込んだ病院を地図上に表示するなど、利用者の病院選定に有益なシステムが提案可能です。

【企業】在宅医療の研修プログラムを提供する

退院時に在宅医療を必要とする患者数が多い地域の医療機関に対して、在宅医療の研修プログラムを提供できます。日本財団「人生の最期の迎え方に関する全国調査結果」によると、人生の最後は自宅で迎えたいと答えた人の割合が約6割にものぼりました。

在宅医療の高い需要を満たすためには、訪問看護ができる医師の確保が重要です。病床機能報告データを、在宅医療が必要とされている地域であることのエビデンスとして使用することで、研修プログラムを受講してもらえる確率が高まるでしょう。

【企業】ベビー用品の需要が高い地域を選定する

ベビー用品を取り扱う企業であれば、病床機能報告データの「分娩件数」を活用して、製品の需要が高い地域を選定できます。一般的には自宅に近い病院で出産する方が多いため、分娩件数とその地域に住む子育て世代の数は比例すると言えるでしょう。

自宅と病院が近ければ、通院の負担が最小限で済む上に、陣痛や破水が起きた際にすぐに産婦人科へ行けます。分娩件数が多い地域には、子育て世代が多く住んでいるので、ベビー用品の需要が高い地域と言えます。

【病院】経営改善のための戦略を策定する

近隣の病院が、何を強みとしているか、また何を強みにしていくつもりなのか、を分析することで、競合を避け、ひいては医療資源の適材配置に寄与することが可能です。

例えば、東京都千代田区にある急性期の病院に在籍していると仮定して、近隣病院の強みを分析してみましょう。まずは、病床機能報告データを千代田区・急性期でフィルタリングし、新規入院患者数(年間)の降順で並び替えます(図1)。

新規入棟患者数(年間)が多い病院は、競合となる近隣病院に対して、患者の需要を満たしている病院です。病棟部門の職員数を見ると、看護師の数が常勤・非常勤を合わせて20人以上が在籍しており、患者のサポート体制が充実しているという一つの強みを導き出せました。

一方で、作業療法士や言語聴覚士、理学療法士などはほとんど在籍していないため、該当する職員の増員が、改善すべき要素と言えます。

図1:令和5年度病床機能報告 関東地方(東京都-神奈川県)

【患者】医療体制が整った地域かを判断する

救急搬送を積極的に行っている地域かどうかを分析することで、転居する際の地域選定に役立ちます。万が一救急搬送が必要になった際に、体制が整った医療機関に迅速に搬送してもらえるかを判断できます。特に、ご家族に持病がある方や高齢の方がいる場合、緊急事態への備えが欠かせません。

病床機能報告データ活用は手間がかかる?

病床機能報告データはそのままだとあまり使えません。

ある程度の情報把握はできても、具体的な考察や分析、改善策や戦略を考えるためには、データのひも付けやグラフで表すなどの加工・見える化が必要になります。

データを扱う際には、

①蓄積データの確からしさが担保する必要があり、

②データ活用の取り組み内容やスケジュール、目的を明確にする必要があります。

データ抽出や加工に時間を要してしまうなどの課題はデータに基づいた迅速な意思決定とアクションを行うための大きな壁となります。費用は掛かりますが、データ管理や環境構築等、加工や見える化といったデータ活用を外部に委託するというのもおすすめです。

【病床機能報告データ提供サービス】

>>詳しくはこちら

まとめ

2025年に団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)になることにより、介護・医療費の増大、現役世代の社会保険料の増大、慢性的な人材不足などの諸問題が危惧されています。それに対処すべく制定されたのが「病床機能報告制度」です。

医療にまつわる諸問題は、もはや現代社会と切っても切り離せない重要課題となっています。高齢化社会の抱える医療問題を解決するために、病床機能報告データを活用してみてください。

<医療系オープンデータ>

弊社では、医療系オープンデータとして

・医療機関マスタ(医科、歯科、薬局)

・DPCデータ

・病床機能報告データ

をご用意しております。

【医療機関マスタ】

厚労省のオープンデータ「コード内容別医療機関一覧表」をもとに作成した医療機関マスタをご提供しています。ご興味のお持ちの方は、お気軽に下記フォームよりお問合せ下さい。

無料版は医療機関(病院・クリニック等)、医薬・医療機器のメーカー・販売会社の方限定です。

>>無料版の詳細はこちら!

有料版は、二次医療圏や経営体情報、緯度経度など詳細情報を付与したデータです。カスタマイズも可能です。

>>有料版の詳細はこちら

【DPCデータ提供サービス】

>>詳しくはこちら

【病床機能報告データ提供サービス】

>>詳しくはこちら

<無料オンラインセミナー開催中!>

弊社ではSalesforceやBIツール、MA、オープンデータなどの活用方法に関する無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら