Marketing CloudのKPI設計とは ROI分析や成果可視化を分かりやすく解説

#Marketing Cloud #KPI設計 #ROI分析 #可視化

目次

Marketing Cloudを導入しても、思ったように成果が見えない。そんな悩みを感じたことはありませんか?

施策は動かしているのに、社内からは「効果が分からない」と言われてしまう…。マーケティング統括者にとっては、実に悩ましい状況です。

本記事では、KPI設計とROI分析を通じて、マーケティング活動の“見える化”と改善の道筋を明確にします。単なる機能紹介ではなく、実務でありがちなつまずきや、部門間連携のリアルな視点まで含めて解説していきます。

ROIを可視化するために設計すべき3つのKPI指標とは

「ROIを上げろ」と言われても、何をどう測ればいいのか分からない——。数字に追われる日々の中で、そんなもやもやを抱えている方も多いのではないでしょうか。

Marketing Cloudを導入しても、肝心の「何を成果とするか」が定まっていなければ、せっかくのツールも力を発揮しきれません。

ここではまず、可視化に不可欠な3つのKPI指標を紹介します。

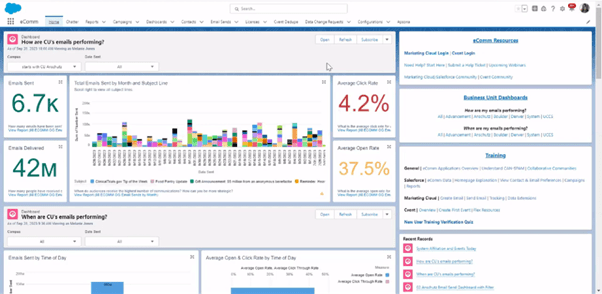

エンゲージメント系KPI(例:開封率・CTRなど)

メールを送って終わり、では意味がありません。どれだけ開封され、クリックされているかといった「反応の質」は、エンゲージメントKPIで見えてきます。数字そのものに一喜一憂する必要はありませんが、平均値や過去実績との比較によって、改善のヒントは確実に得られるはずです。

開封率やCTR(クリック率)といった数字を通して、ユーザーがどこに興味を持っているのかが可視化されるのです。たとえば件名の一言を変えるだけで開封率が10%上がった、という事例も珍しくありません。小さな変化に気づけるのが、エンゲージメント指標の価値だといえるでしょう。

Marketing Cloudを使えば、こうした指標をリアルタイムで確認でき、施策改善のスピードも格段に上がります。ダッシュボードやA/Bテスト機能と連携させることで、仮説検証のサイクルをより高速に回すことも可能になります。

収益貢献系KPI(例:CVR・LTVなど)

反応が良くても、結果につながっていなければ意味がありません。CVR(コンバージョン率)やLTV(顧客生涯価値)は、売上や利益とどう直結しているかを把握するうえで欠かせない指標です。

数字は時に厳しい現実を突きつけますが、それこそが改善のスタートライン。感覚や経験に頼らず、明確な数値で施策の「強さ」を測ることができます。

特に施策の優先順位を決める場面では、この収益視点が判断を支えてくれます。たとえば「開封率は低いが、成約率は高い」というシナリオでは、あえて少数精鋭のターゲットに絞り込む戦略も有効になるかもしれません。数字が意思決定を支える、それがKPIの本質です。

Marketing Cloudなら、これらの数値も一元的に管理でき、説得力あるレポート作成にも役立つはずです。上層部への説明資料や月次報告でも、感覚ではなく「見える数字」で語れるようになります。

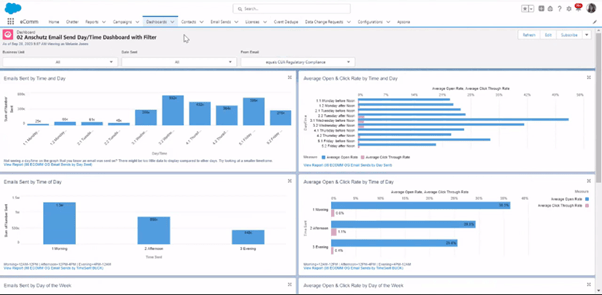

パイプライン・進捗指標(例:商談化率・SQL数)

マーケティングの仕事はリード獲得だけでは終わりません。営業につなぐまでの「育成プロセス」も重要なミッションです。

特にBtoB領域では、1件の成約に至るまでの道のりが長く、複数の接点やコンテンツが関与するのが一般的。その中で、どのタイミングで何をすべきかの判断を助けてくれるのが進捗系KPIです。

SQL(Sales Qualified Lead)数や商談化率といった指標は、マーケと営業の橋渡しがどれだけ機能しているかを測るうえで非常に有効。特に「リードは渡しているが営業が動かない」といったすれ違いを可視化できるのは、大きなメリットです。

Marketing Cloudを活用すれば、こうしたパイプライン指標も可視化され、全体最適の判断につながっていくはずです。さらに、Salesforce Sales Cloudとの連携を活用すれば、リードの進捗状況を営業とリアルタイムで共有することも可能になります。

KPI設計から成果検証まで、ROI分析を成功に導く3ステップ

「KPIは設定したけど、そこから何をすればいいのか分からない」。そんな声をよく耳にします。

見える化した数字を前に、次の一手が思いつかず手が止まってしまう…これは多くの企業が抱えるリアルな課題です。実はROI分析が機能するかどうかは、KPIをどう定義し、どう改善につなげるかの“流れ”にかかっています。

ここではその全体像を3つのステップに分けて整理します。

目的と成果の整合をとる「戦略設計」

まず必要なのは、「何をもって成功とするか」を言語化することです。施策単体ではなく、全体の目的に照らしてKPIを設計することで、ブレのない指標が生まれます。

たとえば「ブランド認知向上」が目的なら、クリック数よりもインプレッションの質を重視すべきかもしれません。

戦略設計が曖昧なままだと、KPIもふわっとした内容になりがちです。「とりあえず開封率を追う」「なんとなくCVRを見ておく」では、何をどう判断すべきかの軸が持てません。

だからこそ、「何を変えたいのか」「どこをゴールに据えるのか」を最初に明確にしておくことがROI分析の出発点になります。

Marketing Cloudを活用する場合でも、設計思想があいまいだと、機能はあっても“使いきれない”という状況に陥りやすいのが実情です。KPIの前に目的をクリアにする。この一手間が、後々の成果を左右します。

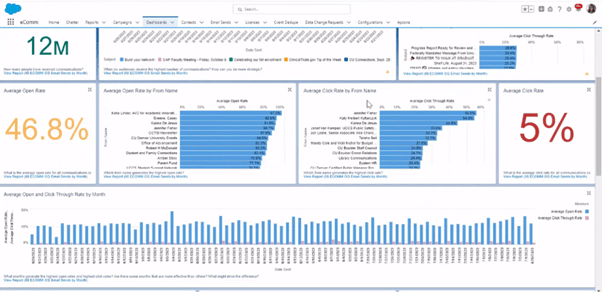

可視化と共有を前提とした「KPI定義」

定義の曖昧なKPIでは、組織内で共通認識が生まれません。「何を、どう計測し、誰が見るのか?」を明確にし、Marketing Cloudのダッシュボードに落とし込んでいくプロセスが重要です。特に複数部門が関与する場合は、同じ言葉で違う意味を捉えないよう注意が必要。

たとえば「CV数」という表現一つとっても、「フォーム送信件数」を指すのか「成約数」なのかが部門によって異なるケースがあります。これを放置すると、数値の解釈がずれたまま施策が進行してしまい、結果的にROIも見誤ることになります。

Marketing Cloudでは、カスタムレポートやビューの共有機能を使って「同じものを、同じ視点で見る」環境を作ることが可能です。KPIの“定義づけ”は、単なる用語集ではなく、組織の共通言語を整える作業と捉えるべきでしょう。

分析からアクションへとつなげる「改善フロー」

数字を見ただけで満足してしまうケース、意外と多いですよね。でも大切なのは、その先の改善です。Marketing Cloudで得られたデータを分析し、何を続けて、何をやめるかの判断をする。その繰り返しこそがROI向上につながります。

たとえば、CTRは高いけれどCVRが低い場合、「クリック後の導線に問題があるのでは?」と仮説を立て、LPの内容やCTAを見直すといったアクションにつなげられます。数字は“答え”ではなく、“問いを立てるための材料”として扱う意識が必要です。

また、改善のアクションを「誰が」「いつまでに」「どんな基準で」行うかも明確にしておかないと、数字だけが積み上がって変化につながりません。KPIから次の行動へ橋をかける。この視点をチーム全体で共有しておくことが、分析を「結果」ではなく「原動力」に変える鍵になります。

実務で失敗しないために押さえるべき2つの落とし穴

「KPIも設計して、ROI分析にも着手した。なのに成果につながらない…」そんな壁にぶつかるケースは少なくありません。

全体の流れは整っているはずなのに、なぜか現場で噛み合わない。そう感じたことがあるなら、見落とされがちな“根本的なズレ”があるのかもしれません。

ここでは特に陥りやすい2つの落とし穴に注目し、回避のヒントをお伝えします。

指標が詳細すぎて「伝わらない」

KPIを丁寧に設計しすぎて、逆に誰にも理解されない——。実務ではそんな本末転倒が起こりがちです。細かな数値設定や専門用語の羅列は、報告資料としては正確でも、部門をまたいだ共有には不向きです。

たとえば「ROAS」や「MQL」など、マーケティング部門では常識でも、他部門には通じないこともあります。結果、「データはあるけど意味が分からない」「なぜその数字が重要なのか伝わらない」といった摩擦が生まれやすくなります。

KPIの役割は「正確に測ること」だけでなく、「チームで同じ方向を見ること」。共通の目的に向かって動くための“コンパス”であるはずが、使い手によって見え方がバラバラになってしまえば、意思決定も空中分解してしまいます。

伝わるKPIを設計するには、指標の数をむやみに増やさず、「誰が見ても直感的に理解できるか?」という視点を持つことが大切です。Marketing Cloudのレポート機能を活用すれば、関係者ごとに最適な形式でデータを可視化できるため、チーム全体での理解度も上がります。

「部門間で目的がズレている」ことで機能しない

マーケ部門ではクリック数、営業部門では商談件数を重視しているといった“評価軸のズレ”は、実はよくある問題です。それぞれの部門が異なるKPIで動いていると、施策全体のROIが見えなくなってしまいます。

さらに厄介なのは、「どちらも間違っていない」という点。各部門が自部門の成果を正当に評価しようとしているがゆえに、目的がかみ合わない状態になっているのです。このままでは、「マーケはリードばかり集めて意味がない」「営業はフォローが遅い」など、不毛な責任の押し付け合いに陥ってしまいかねません。

KPIが機能するためには、まず前提となる“共通の成功イメージ”を持つことが重要です。「この施策で最終的に何を達成するのか?」「営業にどんな状態のリードを渡すのが理想か?」といった問いを、部門をまたいですり合わせておく必要があります。

Marketing Cloudは多機能ですが、目的がバラバラではその力を最大限に活かすことはできません。KPI設計の初期段階で、営業やカスタマーサクセスなど他部門としっかり会話を持ち、共有言語を作ることが、施策の成功率を大きく高めてくれるでしょう。

まとめ

KPIとROI分析は、Marketing Cloudの価値を引き出す“起点”とも言える存在です。ただツールを使うだけでは、マーケティングの全体最適にはつながりません。どれほど高機能なツールでも、設計と運用の軸が定まっていなければ、成果につながる活用は難しいものです。

ここまで紹介してきた視点を最後に整理し、自社の取り組みにどう活かすかを振り返ってみましょう。何を測り、どのように可視化し、どのタイミングで改善に活かすのか——その一連の流れがあって初めて、数字は「意味のあるデータ」として機能します。

特にBtoB領域では、施策の成果が現れるまでに時間がかかることも多く、短期的な指標だけでは判断を誤るリスクもあります。そんなときにKPI設計とROI分析がしっかりできていれば、「いまどこに課題があるのか」「どの段階で改善が必要か」を冷静に見極められるようになります。

Marketing Cloudの力を本当に活かすには、指標設計を“レポートのため”ではなく“意思決定のため”に変えること。その意識ひとつで、チームの動きも、施策の精度も大きく変わってきます。まだ手探りで進めている方も、今回の内容をひとつの道しるべにして、自社なりのKPI設計とROI改善の道筋を描いていただければと思います。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら