病床機能報告とは何か?活用方法や分析方法とともにご紹介します!

#分析 #病床機能報告 #2025年 #地域包括 #病床機能

地域医療において、医療提供体制の現状と将来的な需要との差を埋めるためには、地域の医療機関が担っている病床機能の現状を把握・分析する必要があります。そこで、厚生労働省が策定したのが「病床機能報告制度」です。

病床機能報告制度では、医療機関が有する病床の医療機能を自ら選択し、各都道府県に報告します。その報告された病床機能報告データは、厚生労働省によってオープンデータとして公開されています。

この記事では、病床機能報告データをビジネスに生かしたいと検討されている方に向けて、病床機能報告制度の概要やデータの活用方法をわかりやすく解説します。

病床機能報告とは何か

2014年(平成26年)より、地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握し、分析を行うために「病床機能報告制度」が始まりました。

病床機能報告制度では、医療機関が有している病床が担っている医療機能の現状と今後について、病棟単位で都道府県に報告することが義務付けられています。また、医療機能の報告に加えて、病棟が備えている設備やスタッフの配置、医療行為についても報告対象に含まれます。

報告を行う対象の医療機関は、一般病床または療養病床を有する病院(注1)および診療所(注1)です。

注1:「病院」は20床以上の病床を有するものとし、「診療所」は病床を有さないもの、または19床以下の病床を有するものと定義されています。

病床機能報告制度の背景

高齢化社会が進む中、それに比例して医療・介護サービスの需要も高まりをみせています。

ところが、医師不足、医療機関の地域的偏りなどもあいまって、医療資源が一部地域で不足しているのが現状です。医療ニーズに見合った適切な医療資源の振り分けが、急務課題として挙げられています。

そこで、地域医療構想(注2)の下、患者の状態に合った病床で適切な医療が受けられるように医療機能の分化、病院間の連携を促進させる必要があります。限りある医療資源を有効活用することで現況の課題を解決し、来たる2025年問題注3へ対処すべく、病床機能報告制度は策定されました。

注2:地域医療構想

年々深刻化している高齢化社会に対処すべく、地域の医療関係者間で協議を行い、病床機能の分化と連携を促進し、効率的な医療提供体制を実現するための取組みです。地域医療構想では、超高齢化が予想される2025年までに構想区域における課題を解決することを目標としています。

る傾向を打開するために、「かかりつけ医」を推奨し、医療機関ごとの地域連携を目的としています。

注3:2025年問題

団塊の世代(1947~1949年生まれ、約800万人)が75歳以上の後期高齢者になることで、介護・医療費などの諸問題の急増が見込まれる事態のことです。世帯数の見込みは、約1,840万世帯と言われています。また、2025年の社会保障給付費は増加する見込みです。

病床機能報告がオープンデータである理由

都道府県に報告された病床機能報告データは、厚生労働省の元に渡り、オープンデータとして厚生労働省のホームページに公表されます。全国民が情報を閲覧・分析できるように公表されている理由は、以下の2つです。

- 地域の医療機関や住民などが、医療提供体制の現状と将来像を共通認識できる

- 医療機関の取り組みや協議によって、医療機能の分化・連携が促進される

理想的な医療提供体制を実現するためには、国や地方公共団体が患者個人に対して医療資源を振り分けるのではなく、患者自身が適切な医療資源を選択する必要があります。

選択するためには情報を知る必要があり、病床機能報告が公開(オープン)になっていることが、情報を「知る」ことにつながっているのです。

どのような形式で公表されているのか気になる方は、厚生労働省のホームページをチェックしてみましょう。

病床機能報告の具体的な報告内容 ~カテゴリ~

報告内容として定められている医療機能は、患者の状態に見合った病床で、より良質な医療サービスを受けられる体制作りを実現するために以下の4カテゴリに分類されています。

1.高度急性期

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

2.急性期

急性期の患者に対し、医療を提供する機能

※急性期とは、発症後急激に健康が失われていく状態を指し、「かかりつけ医」の制度が推奨される状態を指します。

3.回復期

急性期を脱した患者に対し、在宅復帰に向けたケアを提供する機能(ADLの向上や、在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供します)

4.慢性期

長期に渡って治療が必要な患者を入院させる機能(重度の意識障害、筋ジストロフィー患者、難病患者などはこの分類です)

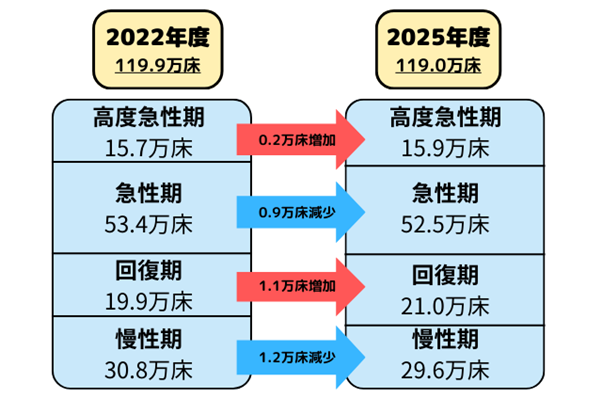

これら4つの医療機能に対して、医療機関は都道府県に報告を行い、都道府県は2025年の必要量を定めます。2022年度の病床機能報告における、2022年(現状)と2025年(見込み)の病床数の差は、以下のとおりです。

病床機能報告データの活用方法

病床機能報告データは、医療施設の自己申告ではあるものの見込みや予想ではなく、結果のデータです。

厚生労働省が実施しているため、データの信頼度は高く、全国の医療機関から集められた膨大なサンプル数を誇るため、医療機関の現状および今後の展望の把握・分析に有益な情報と言えるでしょう。企業・病院・患者の三者における病床機能報告データの活用方法を紹介します。

1.企業視点での分析

自社の医療商材(入院ベット、点滴用の器具、針、医療用毛布等)が、どの病院にマッチングするかを分析することで、効率的な営業活動が可能です。

例えば、2025年時点の病床機能として、慢性期を選択している医療機関が多い市区町村であれば、入院ベッドの高い売上が見込めるでしょう。特に、現状と2025年時点の病床機能に差がある医療機関は、それまでに設備を整えていく必要があるため、医療機関が購入してくれる確率が高まります。

また、病院検索システムを提供する企業では、病床機能報告データを用いて、より具体的な条件設定で病院を絞り込むサービスが展開できます。病院(病棟)の設備や医療機能で絞り込んだ病院を地図上に表示するなど、利用者の病院選定に有益なシステムが提案可能です。

さらに、退院時に在宅医療を必要とする患者数が多い地域の医療機関に対して、在宅医療の研修プログラムを提供できます。日本財団「人生の最期の迎え方に関する全国調査結果」によると、人生の最後は自宅で迎えたいと答えた人の割合が約6割にものぼりました。

在宅医療の高い需要を満たすためには、訪問看護ができる医師の確保が重要です。病床機能報告データを、在宅医療が必要とされている地域であることのエビデンスとして使用することで、研修プログラムを受講してもらえる確率が高まるでしょう。

2.病院視点での分析

近隣の病院が、何を強みとしているか、また何を強みにしていくつもりなのか、を分析することで、競合を避け、ひいては医療資源の適材配置に寄与することが可能です。

病院もボランティア経営ではないため、利益を生み出さなければならず、またそれが病院存続の必須条件でもあるため、競合を避けることも戦略の一つとして重要ではないでしょうか。

3.患者視点での分析

救急搬送の地域連携の受入を頻繁に行っている地域かどうかを分析することで、万が一救急搬送が必要になった際に、体制が整った医療機関に迅速に搬送してもらえるかを判断することが可能です。特に、ご家族に持病があったり高齢の方がいらっしゃったりする場合、緊急事態への備えが欠かせません。

まとめ

2025年に団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)になることにより、介護・医療費の増大、現役世代の社会保険料の増大、慢性的な人材不足などの諸問題が危惧されています。それに対処すべく制定されたのが「病床機能報告制度」でした。

医療にまつわる諸問題は、もはや現代社会と切っても切り離せない重要課題となっています。高齢化社会の抱える医療問題を解決するために、病床機能報告データを活用してみてください。

<医療系オープンデータ>

弊社では医療系オープンデータをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

また、活用しやすいよう加工した【DPCデータ】や【病床機能報告データ】を提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>DPCデータ提供サービスについてはこちら

>>病床機能報告データ提供サービスについてはこちら

全国の医療機関(医科・歯科・薬局)マスタを無料または有料で提供いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>医療機関マスタの詳細こちら!

>>医療機関マスタ提供に関するQ&Aはこちら