Power BIのインポートとDirect Queryの違いとは データの取りこみ方の違いを分かりやすく解説

#Power BI #違い #Direct Query #インポート

目次

- 1. まず押さえておきたい「インポート」「Direct Query」「ライブ接続」の違い

- 1.1 判断の基準は「自由度」「リアルタイム性」「運用体制」

- 2. インポート方式:柔軟な分析が可能な基本スタイル

- 2.1 インポートの仕組みとメリット

- 2.2 デメリット(更新回数の制限/大規模データには不向き)

- 2.3 向くケース(経営会議用レポート・複雑な指標分析)

- 3. Direct Query方式:最新データを扱う強力な選択肢

- 3.1 Direct Queryの仕組みとメリット

- 3.2 デメリット(処理の重さ/関数制約)

- 3.3 パフォーマンス改善のポイント(ビュー・集計・SQL側最適化)

- 3.4 向くケース(在庫管理/販売ダッシュボードなど)

- 4. ライブ接続方式:データ一貫性とガバナンスを最優先

- 4.1 ライブ接続の仕組みとメリット

- 4.2 デメリット(モデリングの自由度が制限される)

- 4.3 向くケース(全社共通データモデル・セキュリティ重視の環境)

- 5. 設定手順の要点と注意点

- 5.1 Direct Queryの設定手順

- 5.2 ライブ接続の設定手順

- 5.3 よくあるトラブルと解決のヒント

- 6. まとめ:最適な接続方式を選ぶためのステップ

- 6.1 選び方チェックリスト

- 6.2 小規模PoCで試す重要性

- 6.3 専門家に相談した方が良いケース

Power BIを使ってレポートやダッシュボードを作成する際、最初に直面するのが「データをどのように取り込むか」という選択です。

インポート、Direct Query、ライブ接続 いずれもPower BIの代表的な接続方式ですが、それぞれに特徴や適したシーンがあります。「更新が遅い」「レポートが重い」「関数が使えない」などの悩みは、多くの場合この接続方式の選択が影響しています。

そこで本記事では、Power BIの接続方式を比較し、違いやメリット・デメリットを整理しながら、実務でどう選択すべきかを解説します。

まず押さえておきたい「インポート」「Direct Query」「ライブ接続」の違い

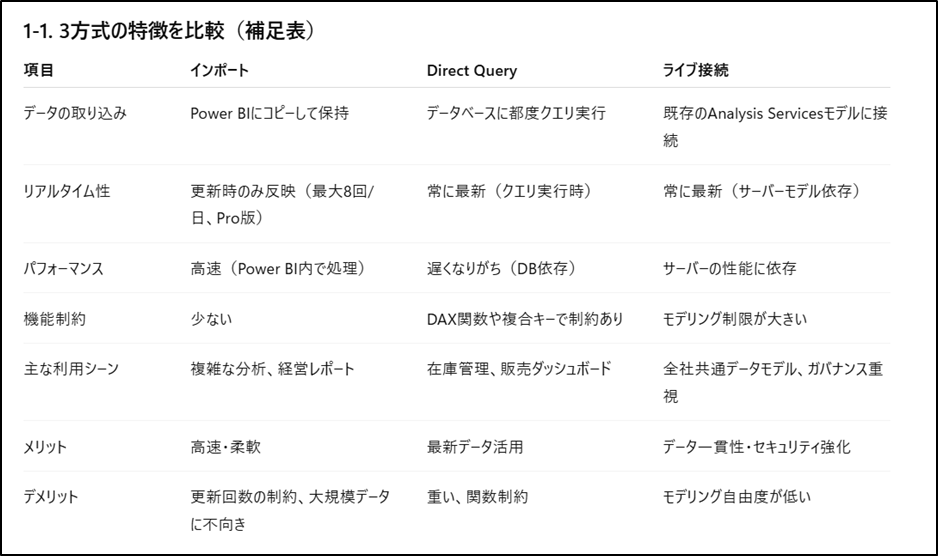

Power BIでデータを扱う方法は、大きく 「インポート」「Direct Query」「ライブ接続」 の3つに分かれます。

一見すると似ているようですが、データの保存先や更新の仕組み、操作できる自由度などが大きく異なります。

たとえば、

- 「サクサク操作できるけど更新回数に制限がある」インポート方式

- 「常に最新のデータが見られるけど、レポートが重くなりがち」なDirect Query

- 「全社的に統一されたデータモデルを活用できるけど、自由なカスタマイズは難しい」ライブ接続

といったように、それぞれに強みと弱みが存在します。

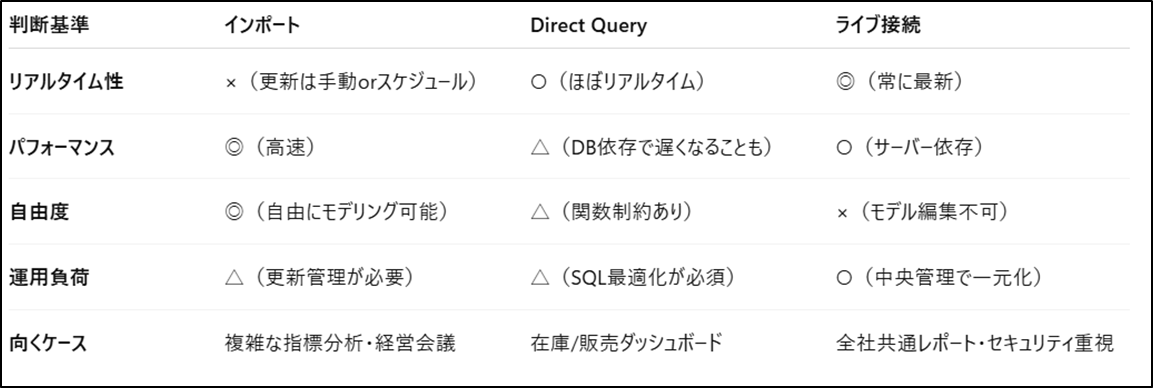

まずは3方式の全体像を整理した表を見てみましょう。

判断の基準は「自由度」「リアルタイム性」「運用体制」

3方式を比較すると、選択の基準は大きく以下の3点に集約されます。

- 自由度:どこまでDAXやモデリングを駆使して分析をしたいか

- リアルタイム性:最新データをどのタイミングで反映させたいか

- 運用体制:データ基盤やサーバーの管理を誰が担うのか

つまり、「どんな分析をしたいのか」「どのくらい最新データが必要か」「どの部門が基盤を管理するか」によって、選ぶべき方式が変わります。

インポート方式:柔軟な分析が可能な基本スタイル

Power BIで最もよく使われる接続方式が「インポート方式」です。

これは、外部データベースやクラウドサービスからデータをPower BIにコピーして保持する方法で、データがPower BIの内部(メモリ上)に保存されます。

一度取り込んでしまえばPower BI上で自由に操作できるため、ユーザーにとって「軽快で扱いやすい」のが大きな特徴です。

インポートの仕組みとメリット

インポート方式では、接続元からデータを取得した後、Power BIが内部にデータを保持し、分析用に最適化された形(列指向データベース:VertiPaq)に変換します。

これにより、複雑な計算やDAX関数を利用しても高速に処理が行われます。

主なメリット

- 高速に動作(データはPower BI内に保持されるためDBアクセス不要)

- DAX関数やカスタム計算がほぼ制約なしで使える

- 大量のデータをまとめて圧縮して保持できる(効率的なメモリ管理)

- オフライン環境でもレポートを操作できる

特に、「レポートをサクサク操作したい」「高度なDAX計算を駆使したい」という場合には、インポート方式が最も適しています。

デメリット(更新回数の制限/大規模データには不向き)

便利な一方で、インポート方式には以下のような制約があります。

- データ更新はスケジュール依存

- 大規模データは非効率

Power BI Service(Proライセンス)では1日8回まで、Premiumでは最大48回までの更新しかできません。リアルタイム分析には不向きです。

数億件規模のデータをインポートしようとすると、処理が非常に重くなり、ファイルサイズ制限(1GB/データセット)がネックになることもあります。

つまり、最新データを常時追いたいケースや、データ量が膨大なケースには向いていません。

向くケース(経営会議用レポート・複雑な指標分析)

インポート方式が最も効果を発揮するのは、次のようなケースです。

- 経営会議や定例報告用に作成する「スナップショット型のレポート」

- 複雑な指標やKPIを自由に組み合わせて分析する場面

- レポートを軽快に操作したい利用者向けのダッシュボード

まとめると:「多少のデータ更新の遅れは許容できるけれど、高速な操作性や柔軟な分析を優先したい」という場合は、インポート方式が最適です。

Direct Query方式:最新データを扱う強力な選択肢

Direct Queryの仕組みとメリット

Direct Queryは、データをPower BI内に取り込まず、ユーザーがレポートを操作するたびにデータベースに直接クエリを送信して結果を返す方式です。

そのため、常に最新データを反映できる点が最大の強みです。

- リアルタイム性:在庫数や売上速報など、変化が激しい業務データを即時に反映。

- 容量制約を回避:大規模データでもPower BIにインポートせず利用できるため、ストレージを圧迫しない。

- セキュリティ・ガバナンス:データが常に元のDB側で管理されるため、権限やRLS(行レベルセキュリティ)を活用しやすい。

「鮮度の高いデータをそのまま活用したい」ケースでは非常に有効です。

デメリット(処理の重さ/関数制約)

ただしDirect Queryは万能ではありません。実務では次のような課題に直面しがちです。

- 処理が重い:毎回データベースにクエリを送信するため、ネットワークやDB性能に依存する。レポートが遅いと感じる原因になりやすい。

- DAX関数の制約:DATEADDなど一部の時間知能関数は利用不可。集計やフィルタリングの自由度が落ちる。

つまり「リアルタイム性」と「分析自由度」はトレードオフの関係にあるのです。

パフォーマンス改善のポイント(ビュー・集計・SQL側最適化)

Direct Queryを実用レベルで使うには、データベース側の設計と最適化が必須 です。

代表的な改善ポイントをまとめます。

- ビューを活用:分析に必要な列・行だけを切り出した専用ビューを作成し、クエリ処理を軽量化。

- 事前集計テーブル:売上日次や在庫日次など、粒度を落としたテーブルをDB側で用意しておく。

- SQL最適化:インデックス設計や結合条件の見直しでレスポンスを高速化。

「Power BI側で頑張る」のではなく、DB設計をBI利用に合わせて最適化するのが鉄則です。

向くケース(在庫管理/販売ダッシュボードなど)

Direct Queryは次のようなケースで特に効果を発揮します。

- 在庫管理システム:在庫数が分単位で変動する場合、常に最新状態を把握できる。

- 販売ダッシュボード:売上速報を経営層に提示する際、更新待ちなしで最新データを提供できる。

- セキュリティ重視の環境:データをPower BIに複製せず、DB内のアクセス制御をそのまま利用可能。

逆に「複雑なKPI計算」や「重い分析処理」をする場合にはインポート方式の方が適しています。

ライブ接続方式:データ一貫性とガバナンスを最優先

ライブ接続の仕組みとメリット

ライブ接続は、Power BIからAnalysis Services(Azure Analysis Services または SQL Server Analysis Services、通称 SSAS)に直接接続し、モデルをそのまま利用する方式です。

データモデリングはすべてSSAS側で行い、Power BIは「ビューア」としての役割に徹します。

メリット

- 一貫性:全ユーザーが同じデータモデルを利用するため、定義の違いによるレポート不一致が防げる。

- ガバナンス強化:RLS(行レベルセキュリティ)や権限管理をDB側に一元化できる。

- 運用負荷軽減:モデルの更新や管理をSSAS側に集約できるため、個々のレポート制作者は分析に専念可能。

特に全社共通レポートや監査・統制が重視される環境に適しています。

デメリット(モデリングの自由度が制限される)

一方で、ライブ接続方式には制約もあります。

- 新規列やメジャーを自由に作れない(すべてSSAS側で事前定義が必要)

- ローカルでのモデル編集不可(インポートやDirect Queryのように自由に加工できない)

- インフラ依存:SSASのパフォーマンスや設計に大きく左右される

つまり、「自由なモデリング」よりも「標準化と統制」を重視するケースに限られるのです。

向くケース(全社共通データモデル・セキュリティ重視の環境)

ライブ接続方式が適しているのは次のような場面です。

- 全社共通データモデル:経営層・各部門が同じ数字を参照したいとき

- セキュリティ重視の環境:部署や役職ごとに閲覧範囲を制御する必要があるとき(RLS必須)

- 大規模組織での標準化:IT部門が一元的にデータモデルを管理し、各部門はレポート作成に専念

設定手順の要点と注意点

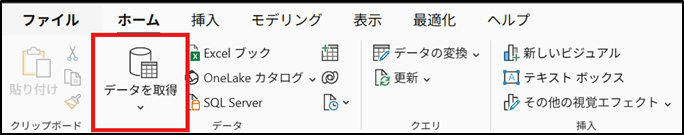

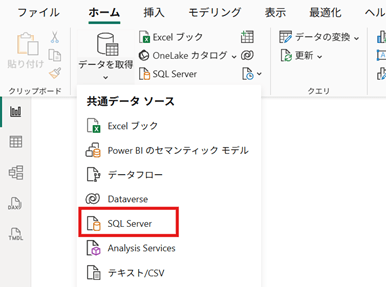

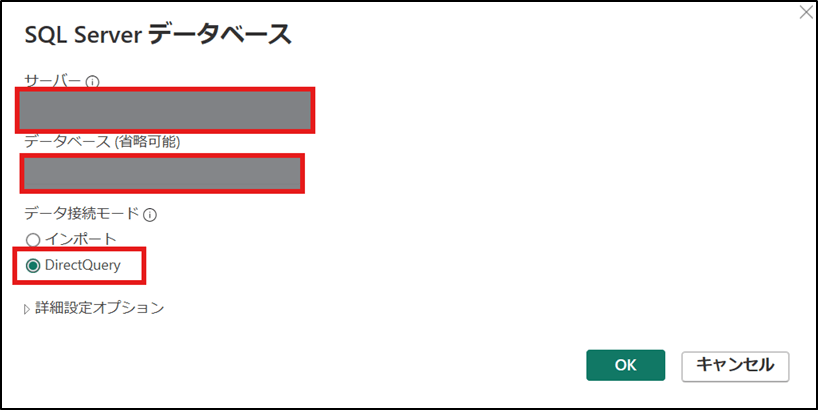

Direct Queryの設定手順

Direct Queryを利用する場合、データベースとの接続をリアルタイムで行うため、最初の設定が非常に重要です。

基本の流れ(Power BI Desktop)

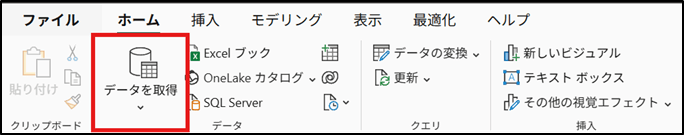

- [ホーム] → [データの取得] をクリック

- SQL Server などの接続先を選択

- 認証情報を入力し、接続方式で「DirectQuery」を選択

この時点で、Power BIのデータモデリングは制約を受けるので、分析対象に必要な列やテーブルを正しく選ぶことがポイントです。

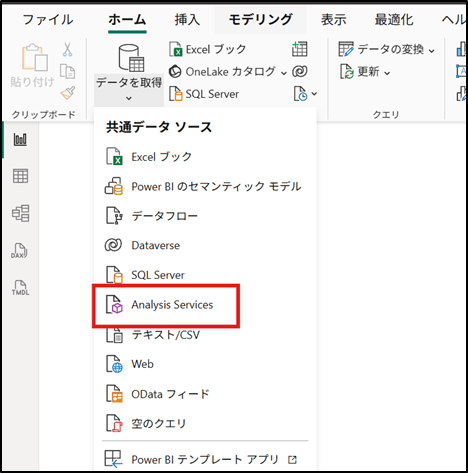

ライブ接続の設定手順

ライブ接続は、Analysis Servicesに接続してモデルを直接利用します。

設定手順(Power BI Desktop)

- [ホーム] → [データの取得]

- 「Analysis Services データベース」を選択

接続後はモデリング機能が制限されるため、必要なメジャーや列はすべてAnalysis Services側で事前に準備しておく必要があります。

よくあるトラブルと解決のヒント

接続方式ごとに、よくあるトラブルが存在します。

Direct Queryのよくある課題

- 認証エラー → SQL ServerやRedshiftなど、接続先のファイアウォールや認証設定を確認

- レポートが遅い → 不要な列を削除、SQLビューを活用して事前集計

ライブ接続のよくある課題

- 新しい列やメジャーが作れない → SSASモデル側に追加して再公開

- 権限不足で接続できない → RLSやロール設定をIT部門に依頼

まとめ:最適な接続方式を選ぶためのステップ

Power BIの「インポート」「Direct Query」「ライブ接続」は、それぞれ一長一短があります。

選び方を誤ると「レポートが遅い」「必要な分析ができない」といったトラブルにつながるため、以下の観点で整理しておきましょう。

選び方チェックリスト

小規模PoCで試す重要性

理論だけで判断せず、まずは PoC(概念実証) を行うことが大切です。

小規模なデータセットで「実際にどれくらい遅いのか」「どこまで関数が使えるのか」を試してから本番設計に進むと、後戻りを防げます。

専門家に相談した方が良いケース

以下に当てはまる場合は、データ基盤やBIに精通した専門家に相談することをおすすめします。

- 数千万件以上の大規模データを扱う

- 複数システムを統合して分析する必要がある

- RLS(行レベルセキュリティ)や監査対応を強化したい

Power BIの接続方式は「インポート」「Direct Query」「ライブ接続」の3種類があり、それぞれに強みと弱みがあります。重要なのは、 リアルタイム性を優先するのか、自由な分析を優先するのか、ガバナンスを優先するのか を明確にすることです。

記事で紹介したチェックリストや改善策を参考にしながら、小規模なPoCで試し、必要に応じて専門家へ相談することで、自社のデータ分析に最適なアプローチを選択できるはずです。Power BIの接続方式を正しく理解し、目的に合った方法を選ぶことが、データ活用の成果を最大化する第一歩となります。

<Power BIハンズオンセミナー>

弊社ではPower BIをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

<Power BIの導入支援>

弊社ではPower BIの導入支援を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>Power BIの導入支援の詳細はこちら

<PowerBIの入門書を発売中!>

弊社ではPower BIの導入から基本的な使い方・活用方法の基礎などをわかりやすく解説した書籍も販売しています。

>>目次も公開中!書籍の詳細はこちら