Contact Builderのデータモデル設計とは|属性グループの使い分けと構成パターンを分かりやすく解説

#Marketing Cloud #Contact Builder #データモデル設計

目次

- 1. Contact Builderのデータモデルとは?まずは全体像と基本構造をおさえよう

- 1.1 Contact Builderの役割と、なぜ“設計”が重要なのか

- 1.2 データエクステンションと属性グループの違いとは

- 1.3 リレーションとカーディナリティの基本をおさらい

- 2. 属性グループの使い分け方|接触チャネル別の構成パターンを解説

- 2.1 チャネル別(メール/LINE/Web)のデータ構造の違い

- 2.2 代表的な3つの設計パターン(ユニファイド型/チャネル分離型など)

- 2.3 目的から逆算した属性グループ設計の考え方

- 3. Contact Builderの設計でありがちなミスとその回避ポイント

- 3.1 リレーション設定のミスでジャーニーが動かない?

- 3.2 属性の重複や冗長管理で混乱を招くケース

- 3.3 “作りながら考える”設計で迷子になる理由

- 4. Contact Builder設計の進め方|初心者でも迷わない3ステップ

- 4.1 まずはチャネルと施策ごとのデータ整理から始める

- 4.2 “今必要な情報”と“将来使う情報”を分けて考える

- 4.3 完璧主義を捨て、拡張性のある構造を意識する

- 5. まとめ

Marketing CloudのContact Builderを使っているものの、「属性グループの構成ってこれでいいのかな…」と感じたことはありませんか?データエクステンションのつなぎ方やグループの作り方が曖昧なままだと、後から手直しが発生したり、施策の展開に支障が出ることもあります。

この記事では、Contact Builderにおけるデータモデル設計の基本から、チャネルごとの属性グループの使い分け方、初心者がやりがちな設計ミスの回避ポイントまで、実務に役立つ視点でわかりやすく解説していきます。

Contact Builderのデータモデルとは?まずは全体像と基本構造をおさえよう

まずは、Contact Builderがどんな役割を持ち、なぜデータモデルの設計が重要なのかを確認しておきましょう。全体構造を理解しておくことで、あとから起こりがちな「つなぎ方が分からない」「データが活用できない」といった問題を未然に防げます。

Contact Builderの役割と、なぜ“設計”が重要なのか

Contact Builderは、Marketing Cloudにおけるデータ統合のハブとなる機能です。メールやLINE、SMS、Webといった複数の接触チャネルに散在する情報を、「1人の顧客」として統一的に管理するための土台を作るのが、この機能の目的です。

このとき重要になるのが、事前のデータ設計。構造があいまいなまま進めてしまうと、後から「特定のチャネルの情報しか取得できない」「顧客の行動履歴が一元化できない」といった問題に直面することになります。だからこそ、設計段階で“何を、どうつなぐか”をしっかり考える必要があるのです。

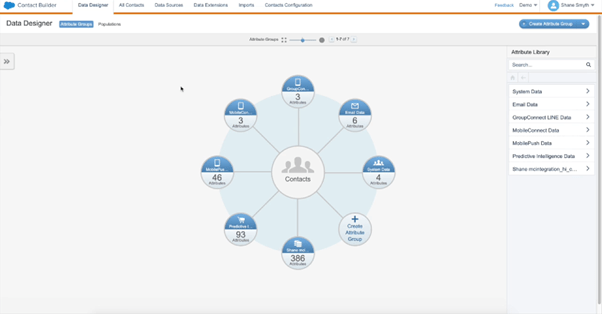

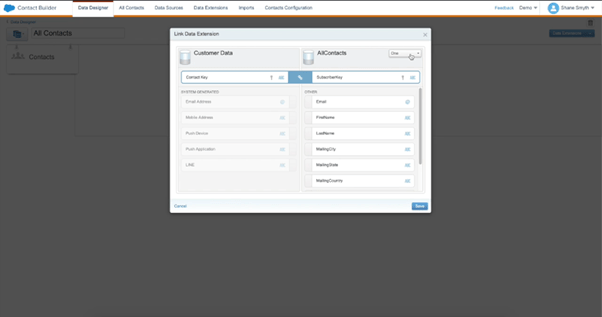

データエクステンションと属性グループの違いとは

Contact Builderで登場する用語の中でも、混同しやすいのが「データエクステンション(DE)」と「属性グループ」です。簡単に言えば、DEは“データの入れ物”、属性グループは“DE同士を意味のある単位で束ねたもの”と考えるとわかりやすいでしょう。

たとえば、「メール配信履歴」「LINE登録状況」「Web来訪履歴」など、チャネルごとのデータはそれぞれ別のDEとして存在します。それらを「この顧客に関する情報」としてひとつの枠でまとめ、リレーションでつなぐことで、1人の顧客像が浮かび上がる——それが属性グループの役割です。

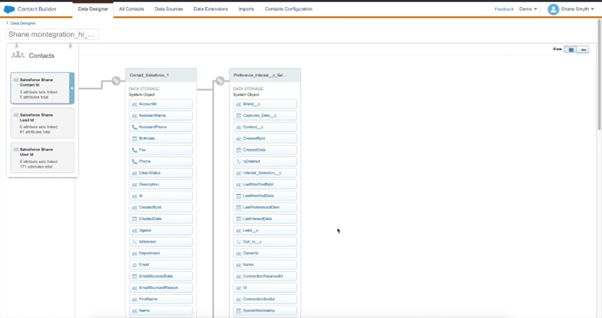

リレーションとカーディナリティの基本をおさらい

リレーションとは、異なるDE同士を「どの項目で」「どんな関係性で」つなぐかを定義する設計要素です。ここで設定されるのが「カーディナリティ(対応関係)」です。

たとえば、1人の顧客に対して「複数回のメール配信履歴がある」なら、「1対多(1:多)」という関係になります。逆に、「1人の顧客は1つのプロフィール情報しか持たない」なら、「1対1(1:1)」の関係になります。

この設定を誤ると、Journey Builderなどの機能で顧客判定がうまく動かなくなることもあるため、構造だけでなく“関係の意味”まで理解しておくことが大切です。

属性グループの使い分け方|接触チャネル別の構成パターンを解説

Contact Builderを使いこなすうえで悩ましいのが、「属性グループをどう構成すればいいのか?」という点です。特に、メールやLINE、Webなど複数チャネルを扱う場合、それぞれのデータをどのようにまとめるかによって、設計の柔軟性も管理のしやすさも大きく変わります。

ここでは、チャネル別の構成視点と、実際によく使われる設計パターンを紹介します。

チャネル別(メール/LINE/Web)のデータ構造の違い

接触チャネルごとに収集できるデータの粒度や性質は異なります。たとえば、メールでは「開封」「クリック」などの履歴データが中心ですが、LINEでは「友だち追加」「ブロック」「属性アンケート」などが主に使われます。Webでは「ページ閲覧履歴」や「コンバージョン計測」などが一般的です。

それぞれのチャネルで取得できる情報が違う以上、属性グループの構成も“ひとまとめ”ではなく、“チャネルごとの特性に合わせて分けて管理する”という視点が必要になります。

代表的な3つの設計パターン(ユニファイド型/チャネル分離型など)

実務でよく採用される属性グループの構成には、以下のようなパターンがあります。

- ユニファイド型:すべてのチャネルデータを1つの属性グループに統合。管理はしやすいが、構造が複雑になりやすい。

- チャネル分離型:チャネルごとに属性グループを分ける。構造はシンプルだが、顧客全体像の把握にはひと工夫が必要。

- ハイブリッド型:チャネル別に分けつつ、必要な情報だけ統合ビューで扱う。運用負荷と拡張性のバランスを取りたい場合に有効。

自社の運用体制や今後の拡張性を考慮して、どの型がフィットするかを検討することがポイントです。

目的から逆算した属性グループ設計の考え方

設計の際に陥りがちなのが、「とりあえず項目を並べてつなげる」こと。これでは、あとから「何のためにこのデータが必要だったのか」が曖昧になりがちです。

大切なのは、“施策の目的”を先に定めること。「LINEでリテンション施策を行いたい」「Web来訪後のリターゲティングを強化したい」など、具体的なゴールから逆算して、必要な情報と構成を決めていくと、設計に迷いがなくなります。

Contact Builderの設計でありがちなミスとその回避ポイント

設計の基本を押さえていても、実際の運用では思わぬ落とし穴にはまりがちです。特に初心者のうちは、「正しくつないだはずなのにデータが反映されない」「ジャーニーが止まってしまう」といったトラブルに戸惑うケースも少なくありません。

ここでは、よくある3つのミスと、その回避ポイントを解説します。

リレーション設定のミスでジャーニーが動かない?

もっとも多いトラブルが、リレーションの「カーディナリティ」や「結合条件」の誤設定です。たとえば、1対多であるべき関係を1対1にしてしまうと、複数件の履歴が正しく参照できなくなります。結果として、想定していた判定がうまく動かず、ジャーニーが途中で止まってしまうことも。

設定時は、データ構造そのものの“関係性”を図で描き出すくらいの丁寧さが必要です。

属性の重複や冗長管理で混乱を招くケース

似たような属性が複数のDEに存在していて、どれを参照すべきか分からない——そんな状態になっていませんか?

たとえば「氏名」や「性別」などの基本情報が、複数のチャネルごとに別々で管理されていると、更新の整合性が取れず、結果的に情報が信用できない状態になります。

このようなケースでは、共通情報を持つ“マスターデータ”を別DEとして設け、そこから各チャネルへ参照する設計が有効です。

“作りながら考える”設計で迷子になる理由

最初に全体像を描かず、目の前の施策に合わせてその都度DEを増やしていくと、気づけば「なぜこうつないだのか分からない」状態になりがちです。

こうした“場当たり的な設計”は、短期的にはスピードが出ますが、長期的には手戻りや設計の崩壊につながります。最小構成でもいいので、まずはシンプルなモデルを紙や図で描いてみること。それだけで、設計のブレはかなり防げます。

Contact Builder設計の進め方|初心者でも迷わない3ステップ

「属性グループの構成は分かったけど、結局どうやって設計を始めればいいの?」

そんな声に応えるべく、ここでは初心者が迷わずに設計を進めるための3ステップを紹介します。複雑な構成をいきなり目指す必要はありません。まずは“設計の軸”をつかむことが何より大切です。

まずはチャネルと施策ごとのデータ整理から始める

最初のステップは、「どのチャネルで、どんな施策を行うのか」を棚卸しすることです。メールならステップ配信、LINEなら誕生日クーポン、Webなら来訪履歴に基づくリターゲティングなど、チャネルごとの施策を洗い出すことで、必要なデータが自然と見えてきます。

ここで無理にすべてを網羅しようとせず、“まず何を実現したいか”を明確にするのがコツです。

“今必要な情報”と“将来使う情報”を分けて考える

よくある失敗の一つが、「とりあえず全部の項目を詰め込んでしまう」こと。そうすると、構造が複雑になり、運用中に迷子になる可能性が高まります。

設計時は、「今すぐ使う情報」と「今後活用する可能性がある情報」を明確に分けましょう。使うタイミングが未定の項目は、あえて後から追加する設計にしておくと、保守性がぐっと上がります。

完璧主義を捨て、拡張性のある構造を意識する

初心者ほど「きれいに作らなきゃ」「正解を探さなきゃ」と完璧を求めがちです。しかし、Marketing Cloudの設計は運用とともに育てていくもの。最初から完璧を目指すよりも、シンプルな設計で始めて、あとから拡張できる構造を意識しましょう。

たとえば、「汎用属性グループ+チャネル別の補足DE」という構成にしておけば、施策が増えても設計の軸はブレません。

まとめ

Contact Builderのデータ設計は、一見すると難しく感じられるかもしれませんが、大切なのは「顧客視点で、必要な情報を整理すること」に尽きます。属性グループの構成も、チャネルの違いや施策の目的に合わせて無理なく設計すれば、運用しながらでも改善していけます。

完璧な構成を最初から目指すよりも、“シンプルで拡張性のある設計”を意識してスタートすること。それが、マーケティング施策の柔軟な展開につながるはずです。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら