Marketing Cloudのデータ保持とは アーカイブ管理や運用上の注意点を分かりやすく解説

#注意点 #Marketing Cloud #データ保持 #アーカイブ管理

目次

- 1. Marketing Cloudのデータ保持ルールで押さえるべき3つの基本

- 1.1 保持期間の初期設定と自動削除の仕組み

- 1.2 エンゲージメントデータ180日ルールのインパクト

- 1.3 保持設定のON/OFFで変わる運用リスク

- 2. アーカイブ管理の設計において重要な判断軸とは

- 2.1 保持ポリシー変更が必要なタイミング

- 2.2 データエクスポートの自動化とその限界

- 2.3 ガバナンス視点で考えるアーカイブ体制の作り方

- 3. 長期運用で注意したい3つの落とし穴

- 3.1 設定変更の影響がすぐに反映されないケース

- 3.2 社内連携がないまま起こる削除トラブル

- 3.3 Salesforceの仕様変更に伴う不意のポリシー更新

- 4. まとめ

Marketing Cloudを使えば、メールの配信や顧客エンゲージメントの可視化など、日々のマーケティング業務を効率よく進めることができます。ただ、その裏で意外と見落とされがちなのが、「データはいつまで残るのか?」という視点です。

本記事では、Marketing Cloudにおける“知らないと損をする”データ保持の仕組みやアーカイブ管理の基本を、ガバナンス視点でわかりやすく解説します。設定ひとつで大きく変わる運用リスクと向き合いながら、安心できる管理体制を築くためのヒントをお届けします。

Marketing Cloudのデータ保持ルールで押さえるべき3つの基本

Marketing Cloudには、最初から“見えないルール”が組み込まれています。それは、ある日突然、必要なデータが「跡形もなく消えていた」なんて事態も起こり得るほど静かで強力なもの。運用が軌道に乗ったタイミングほど、この落とし穴は深くなります。

ここでは、保持ポリシーの仕様、削除のタイミング、そして設定によって変わる影響範囲を3つの視点から整理します。知っているかどうかで、運用リスクは大きく変わります。

保持期間の初期設定と自動削除の仕組み

Marketing Cloudを導入しても、「データをいつまで保持するか」を細かく設定しない企業は少なくありません。しかし、無設定=無制限ではありません。デフォルトで180日間という明確な“賞味期限”が、あなたのデータには存在しています。

たとえば、メールの送信結果やエンゲージメント履歴。これらは一定期間を過ぎると、自動的に削除され、手元に戻る手段は原則なし。知らずに放置すれば、大切な検証データが静かに姿を消していきます。

実際に、ある地方メーカーのマーケティングチームでは、「昨年のクリスマス施策の結果を比較したい」と思ったとき、既に開封率データが消えていてレポートが作れなかったという事態が起こりました。設定を見直せば防げたことが、半年後には取り返しがつかなくなるのです。

「必要なときに見つからない」というのは、実務で最もストレスになる瞬間です。

エンゲージメントデータ180日ルールのインパクト

特に2025年から適用が本格化するエンゲージメントデータ180日ルールは、全ユーザーに影響します。メールの開封やクリックといった行動ログも、半年でアクセス不能になる可能性があるのです。

この仕様は、Salesforceから“こっそり”通知されるだけで、運用担当が気づかないまま半年分のデータが消えていたということも珍しくありません。マーケ施策を四半期・半期で評価する体制ほど、この制限は深刻です。

たとえば、あるBtoB企業では、営業チームから「昨年のセミナー案内メールの反応率を確認したい」と依頼されたときに、すでに開封ログが失われていたというケースがありました。以降は、「開封率の集計は四半期ごとに行う」「保持延長が必要なデータエクステンションはマーケと共に設定する」といった運用ルールが追加されました。

「そんなの聞いてない」。そう感じた方は、今すぐ自社の設定を確認すべきタイミングかもしれません。

保持設定のON/OFFで変わる運用リスク

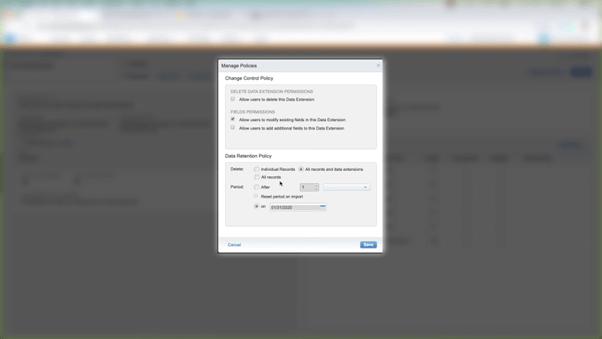

もう一つ忘れてはならないのが、「保持ポリシーの設定そのもの」。Marketing Cloudでは、各データエクステンションに対して保持設定のON/OFFを切り替えられますが、これが運用に与える影響は小さくありません。

設定をONにすれば自動削除が働きますが、保持期間の設定ミスで想定より早く消えてしまうことも。一方でOFFのままなら、意図せぬ長期保存でプライバシー規制違反の火種になることもあります。

たとえば、法務部門との連携が取れていなかった企業では、**「保持ポリシーをOFFにしていたこと自体が監査で指摘された」**という事例もあります。「削除されて困る」か「消えずに困る」か——設定一つで、そのどちらも起こり得るのがMarketing Cloudの怖さです。

この設定は“トグル”ではなく“方針”そのもの。運用ルールと合わせて、ガバナンス責任者が自らチェックし、全社に周知すべき重要項目です。

アーカイブ管理の設計において重要な判断軸とは

データ保持の次に直面するのが、「必要なデータをどう残すか?」というアーカイブの問題です。単純に削除か保存か、という二択では済まされず、運用方針や法的要件を踏まえた“設計力”が問われます。

ここでは、保持ポリシーの変更判断、アーカイブの自動化、そしてガバナンス視点での設計方針まで、判断軸となる3つの視点を解説します。

保持ポリシー変更が必要なタイミング

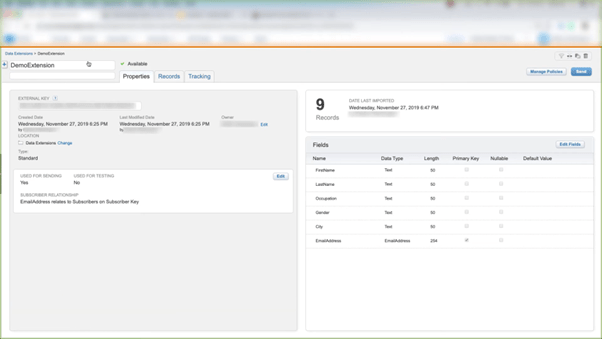

保持ポリシーは、一度決めたら終わりではありません。むしろ運用が進むほど、「今の設定で十分か?」「新たなデータ種別が増えたのでは?」という見直しが必要になります。

たとえば、新たにSMS配信やモバイル通知を導入した場合、それに伴うログデータも保持対象となります。にもかかわらず、既存の180日ルールをそのまま適用していれば、新しいチャネルの成果が振り返れないという事態も起こりえます。

また、部門ごとに保持期間のニーズが異なることもよくあります。マーケティング部門は「3か月あれば十分」と言っても、営業部門は「1年分は残してほしい」と主張するかもしれません。

実際に、あるITサービス企業では、部門間で保持方針の統一が取れておらず、営業資料の閲覧ログが180日で消去され、外部ベンダーとの契約更新に支障が出たというトラブルもありました。以降は、年次でポリシーを棚卸しする「データ設計見直し会議」が制度化されたそうです。

設定の見直しは、“誰のためのデータか”を明確にする良い機会でもあります。

データエクスポートの自動化とその限界

Marketing Cloudでは、保持期限が迫ったデータを外部にエクスポートして保存することができます。さらに、Automation Studioを使えば、エクスポート処理の定期実行も自動化可能です。

一見スマートなこの仕組みですが、実際には注意点も多いです。たとえば、「どこに保存するのか」「誰がアクセスできるのか」「どれくらいの頻度で確認するのか」などを決めずに導入すると、データを“溜めるだけ”の仕組みになりがちです。

しかも、Marketing CloudのエクスポートはCSVファイルでの出力が主流で、保持できる情報に制限があります。メールコンテンツの詳細やキャンペーンの文脈などは、データベースだけでは再現しきれません。

ある通販企業では、キャンペーンごとの訴求ポイントがファイル出力時に残らず、「何のメールだったか分からないログが山ほどある」状態になってしまいました。そこで、メールタイトルやCTA情報をあらかじめ付与するよう項目をカスタマイズし、再利用性を高めるよう改善されたとのことです。

つまり、自動化はあくまで“最低限の備え”にすぎないのです。本当に活かしたい情報を残すには、出力する項目の選定や、保存後の活用方法まで見越した設計が求められます。

ガバナンス視点で考えるアーカイブ体制の作り方

アーカイブの目的は単なる「削除回避」ではありません。誰が、いつ、どんなデータを、どこに残すかを可視化することで、データ運用全体を統制できるようにするのが本質です。

理想的には、「保存期間」「出力項目」「保存先」「閲覧権限」「削除ルール」までをドキュメント化し、各部門と合意をとる体制が望まれます。これにより、「担当者が変わっても同じ基準で運用できる」「社内監査・外部監査で説明責任を果たせる」といったメリットが生まれます。

某金融系企業では、これらを明文化した「アーカイブ運用ガイドライン」を整備し、四半期に一度の運用棚卸し+リスクレビュー会議を実施しています。担当者の属人化を防ぎつつ、リスクを可視化し、経営層への説明責任もクリアにしている好例といえるでしょう。

ガバナンスを担う立場だからこそ、「何を残すか」だけでなく、「なぜ残すのか」「誰のために残すのか」を問い直す必要があるのです。

長期運用で注意したい3つの落とし穴

Marketing Cloudの運用が長くなるほど、「最初は気づかなかったけど、あとで問題になった」という場面が増えてきます。仕様変更、社内の体制変更、運用ルールの形骸化……。どれも避けられない変化ですが、そこに落とし穴が潜んでいるのです。

ここでは、よくある3つのトラブルパターンを通じて、長期運用における注意点を整理していきます。

設定変更の影響がすぐに反映されないケース

「保持期間を延ばした」「ポリシー設定をONにした」——そう思っていても、実は変更が反映されるまでタイムラグがある場合があります。

たとえば、Marketing Cloudでは、既にデータが蓄積されているデータエクステンションに対して保持設定を後から有効化しても、その変更が既存データに適用されないことがあります。また、スケジュールされた自動削除ジョブの設定タイミングによっては、変更後でも“予定通り”削除されてしまうという事態も起こりえます。

実際に、ある不動産テック企業では、保持日数を「90日→365日」に変更したつもりが反映されておらず、レポート作成直前に自動削除が実行され、重要な成果比較データを失うトラブルが発生しました。以降は、設定変更後に一度シミュレーション実行で削除対象を確認するプロセスを組み込んだそうです。

「設定したつもり」が「実は効いていなかった」というパターンは現実にあります。ポリシー変更後は、必ずログやジョブの状態を確認し、実際にどこまで反映されているかをチェックすることが欠かせません。

社内連携がないまま起こる削除トラブル

データの削除は、単なる“技術的な操作”ではありません。他部門の業務やレポート作成、顧客対応にまで影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、マーケティング部門が「使わないから」と削除したキャンペーン履歴が、実はカスタマーサポート部門での問い合わせ対応に活用されていた、というケースもあります。社内での情報共有がなかったことで、関係部門の業務に支障が出てしまったのです。

実際に、ある人材系企業では、リード獲得施策の履歴が削除された結果、営業チームが過去接触済みリードに二重提案してしまい、クレームにつながったという苦い経験がありました。現在では、削除予定リストをSlackで共有し、影響範囲を事前確認するフローを追加しています。

Marketing Cloudのデータは見えづらい部分が多いため、部門ごとの使い方が分断されがちです。だからこそ、削除や設定変更を行う前に、関係部署との連携を取る運用ルールが重要になります。

「消す前に確認する」。このひと手間が、後々の信頼を守る鍵になります。

Salesforceの仕様変更に伴う不意のポリシー更新

Salesforce製品は進化が速く、Marketing Cloudも例外ではありません。年に数回行われるバージョンアップによって、保持ポリシーやデータの扱い方に関する仕様が突如変更されることがあります。

たとえば、2025年の「180日エンゲージメント保持ルール」も、ユーザーにとっては突然の変更でした。しかも、通知は管理画面の小さなアラートや、英語のドキュメントだけで済まされるケースもあり、見逃していたという声も少なくありません。

実際に、ある外資系企業では、ルール変更を知らずに従来の1年保管前提で施策を組んでしまい、重要なエンゲージメントデータがごっそり消えていたという深刻なケースがありました。以後は、グローバルリリースノートの日本語要約を月次で情報システム部門から全社に共有する運用が定着しています。

このような仕様変更は、「気づいたら消えていた」「必要な設定が初期化されていた」といったリスクを生みます。対応が後手に回れば、取り返しのつかない損失になることもあるでしょう。

ガバナンスを担う立場としては、定期的にSalesforceのリリースノートをチェックし、社内にも注意喚起を促す仕組みを作っておく必要があります。情報をつかんだ者が、組織の未来を守ることになるのです。

まとめ

Marketing Cloudのデータ保持やアーカイブの仕組みは、ただの「設定項目」ではありません。そこには、マーケティング成果を最大化するための基盤づくりや、コンプライアンスを守るための責任が宿っています。

保持ポリシーの仕様を正しく理解し、不要な削除や不本意な長期保存を避ける。そのうえで、アーカイブ体制を整備し、部門をまたいだ合意形成と運用の持続性を高めていくことが求められます。

現場でありがちな「気づかなかった」「聞いていない」といった行き違いをなくすためには、ガバナンス視点での全体設計が欠かせません。保持期間を決めることも、エクスポートを自動化することも、それ自体が目的ではないのです。

本当に重要なのは、「自社にとって、どのデータが、いつまで必要か」を言語化し、実行に落とし込むこと。そして、その判断が変化していく組織や市場環境に応じて、柔軟に見直せる状態を維持することです。

Marketing Cloudを“ただ使う”から、“戦略的に活かす”フェーズへ。データ保持とアーカイブの設計は、その第一歩にほかなりません。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら