Marketing CloudのA/Bテストとは 最適化手法や設計ステップを分かりやすく解説

目次

- 1. A/Bテストで変わる3つの成果指標

- 1.1 開封率に効く件名・送信タイミングの最適化

- 1.2 クリック率を左右するCTAとレイアウトの工夫

- 1.3 コンバージョン改善に向けたシナリオ分岐とJourney設計

- 2. Marketing Cloudで実践するA/Bテスト設計の基本

- 2.1 テスト対象の選定と変数の種類(件名・本文・送信時間など)

- 2.2 テストパターンの作成と対象セグメントの設定

- 2.3 サンプルサイズ・有意差の考え方と勝者の決定基準

- 3. 成果が伸び悩む原因と、ありがちなA/Bテストの落とし穴

- 3.1 「なんとなくのテスト」になっていないか

- 3.2 数値の差に惑わされない統計的な判断軸

- 3.3 テストばかりで改善につながらない原因とは

- 4. AI×A/Bテストで実現するパーソナライズ最適化

- 4.1 Einstein機能によるテスト自動化と予測配信

- 4.2 AI活用でテスト設計のスピードと精度を両立する方法

- 4.3 「人が設計すべき領域」と「AIに任せる領域」の見極め

- 5. まとめ

Salesforce Marketing Cloudを使いこなしているつもりでも、A/Bテストとなると「何をどう試せばいいのか…」と迷うこと、ありませんか?

本記事では、マーケティング成果を高めるための“意味あるA/Bテスト”の設計と運用のポイントを、具体例とともに解説していきます。施策に自信を持てるようになるヒントを、ここで見つけてください。

A/Bテストで変わる3つの成果指標

「どちらが正解か」を見極めるためのA/Bテスト。でも、本当に大事なのはその先です。結果をどう読み取り、次の施策に活かすか。そこにテストの価値が宿ります。

ここでは特に影響の大きい3つの指標をピックアップし、成果につながる改善の糸口を探っていきましょう。

開封率に効く件名・送信タイミングの最適化

メール施策の第一歩は「開封されること」。どれだけ内容を練り込んでも、読まれなければ意味がありません。そこで注目すべきなのが、件名と送信タイミングの掛け合わせです。

たとえば、「緊急」「残りわずか」といったワードを加えるだけで、開封率が5〜10%変わることも珍しくないんです。配信時間も重要で、BtoCなら平日夜や休日の昼間、BtoBなら朝の出社前後に反応が集まりやすい傾向があります。

クリック率を左右するCTAとレイアウトの工夫

開封されたあとの勝負は、いかに行動してもらうか。つまり、クリック率の世界です。CTAの文言はただのボタンではなく、読者への“問いかけ”や“誘導”と捉えましょう。

「詳細はこちら」では響かない層に、「今すぐ無料で試す」「限定特典はこちら」など、明確なメリットを提示すると反応が変わってきます。

コンバージョン改善に向けたシナリオ分岐とJourney設計

クリックのその先で成果を分けるのが、ユーザー体験の「設計力」です。Journey Builderを使えば、開封・未開封・クリック済みなどのアクションごとに、その後の流れを自在に分岐させることができます。

たとえば、開封だけした層には翌日リマインド、クリック済だけど未CVの層には特典付きメールで背中を押す──そんな緻密な設計が、結果に大きな差を生み出します。

Marketing Cloudで実践するA/Bテスト設計の基本

Salesforce Marketing Cloudでは、A/Bテストを手軽に行える機能が豊富に揃っています。

ですが、ただ機能を使うだけでは効果的なテストにはなりません。

ここでは、成果につながるテスト設計の基本を、3つのステップに分けて解説していきます。

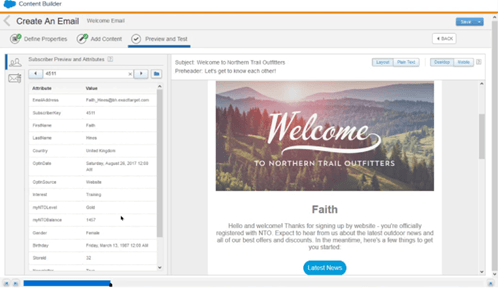

テスト対象の選定と変数の種類(件名・本文・送信時間など)

最初のステップは、「何をテストするか」を明確にすること。ここを曖昧にしたままだと、結果が出ても次に活かせなくなります。Marketing Cloudでは、件名・本文・画像・CTAボタン・送信時間など、さまざまな変数を設定できます。

開封率を上げたいなら件名、クリック率を高めたいならCTAやデザインの見直し、といった具合に目的と連動させて選ぶのが鉄則です。

迷ったら、まず件名から始めるのが無難かもしれません。

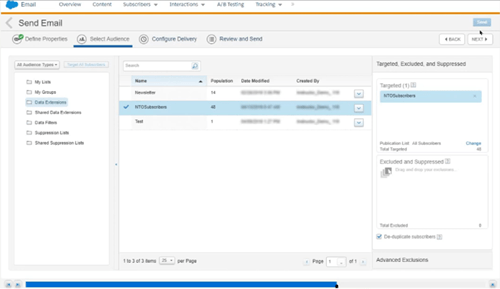

テストパターンの作成と対象セグメントの設定

次に重要なのが、パターンの作成と誰に送るかの設計です。

たとえば「件名Aと件名B」でテストするなら、それ以外の条件はすべて統一しなければ意味がありません。

Marketing Cloudでは対象セグメントを細かく設定できるため、年齢や地域、過去の行動データをもとにターゲットを絞り込むことが可能です。

また、テスト対象は配信全体の10〜20%程度にとどめ、勝者を決定してから残りに送るという“分割配信方式”も効果的。

いきなり全体に送るより、失敗のリスクを抑えながら効果検証できます。

サンプルサイズ・有意差の考え方と勝者の決定基準

最後に気をつけたいのが、数字の見方です。

クリック率が0.2%違ったとして、それが本当に意味のある差なのかを判断するには、「統計的有意性」を考慮する必要があります。Marketing Cloudでは、十分なサンプル数を確保しないと結果がブレやすく、信頼性に欠ける恐れがあります。

目安として、開封率であれば少なくとも数千通は欲しいところ。

また、勝者を選ぶ基準は「単純な数値の高さ」だけでなく、「次に活かせる仮説が見えるか」も含めて判断していくのが理想です。

成果が伸び悩む原因と、ありがちなA/Bテストの落とし穴

A/Bテストを実施しているのに、なぜか成果につながらない。そんな経験、ありませんか?

実は、ちょっとした設計ミスや思い込みが原因で、テストが“機能していない”ケースは少なくありません。

ここでは、ありがちな落とし穴とその回避ポイントを整理していきます。

「なんとなくのテスト」になっていないか

「とりあえず件名を変えてみた」「時間を少しずらして配信してみた」。このような“なんとなく”のテストは、マーケティング現場で意外と多く見かけます。

テストには必ず「狙い」と「仮説」をセットで持ちましょう。

「開封率が低い理由は件名が弱いのでは?」といった問いからスタートすれば、結果をもとに次の一手が打ちやすくなります。

数値の差に惑わされない統計的な判断軸

たとえば件名Aの開封率が20.3%、件名Bが21.1%。この差、果たして“勝者”と呼べるのでしょうか。

数値の見た目だけに引っ張られると、判断を誤る恐れがあります。サンプル数が少なければ偶然の可能性もあり、再現性が低いまま方針を決めてしまうリスクも否定できません。

統計的有意性を意識し、「どの程度の差なら意味があるのか」「何通配信すれば信頼できるのか」をあらかじめ設計に組み込んでおくことが大切です。

テストばかりで改善につながらない原因とは

A/Bテストを“目的化”してしまうケースも、成果が出づらい理由のひとつです。

テストを重ねること自体に満足してしまい、本来の目標──売上向上、CV改善、LTV強化など──と結びつかないまま、時間とリソースだけが浪費されてしまうことも。

施策ごとに「何のために」「どの指標を伸ばしたいのか」を明確にし、テストはあくまでその手段として機能させる。この視点がブレてしまうと、どれだけテストしても“やった感”だけが残る形になりかねません。

AI×A/Bテストで実現するパーソナライズ最適化

A/Bテストは人の手で設計・分析するもの、という常識が変わりつつあります。

Salesforce Marketing Cloudでは、AI(Einstein)を活用することで、より少ない工数でより高精度なテスト運用が可能になります。ここでは、AIがどのようにテストを最適化してくれるのか、その具体的な使いどころに迫ります。

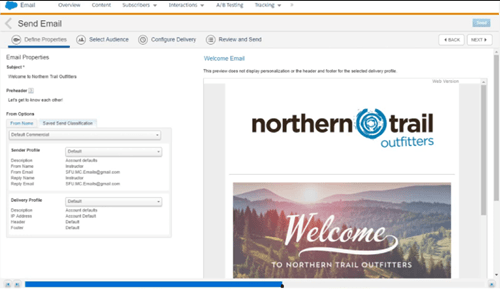

Einstein機能によるテスト自動化と予測配信

Marketing Cloudに搭載されているEinsteinは、単なる分析ツールではありません。件名や配信時間ごとの反応データを学習し、「この顧客にはこのタイミング」「この件名が効果的」といったパターンを予測してくれます。

たとえば、各顧客にとって最も開封されやすい時間にメールを自動配信する「送信タイミング最適化」機能などは、手作業では到底できないレベルの精度と効率を実現します。

AI活用でテスト設計のスピードと精度を両立する方法

AIが介入することで、仮説検証のサイクルを一気に加速できます。

これまでは「件名を2種類作って」「送って」「集計して」といったステップを都度手動でこなす必要がありましたが、Einsteinを使えば自動でテストを回し、反応の良いパターンを選定してくれます。

工数をかけずに成果を伸ばす──そんな理想的な状態に一歩近づけるのが、AIの強みです。

「人が設計すべき領域」と「AIに任せる領域」の見極め

とはいえ、すべてをAIに任せればいいわけではありません。

たとえば「どの変数をテストすべきか」「その先のKPIをどこに設定するか」といった戦略設計は、やはり人の視点が必要です。

AIはあくまで“意思決定の補助輪”。大枠の方針をマーケター自身が決めたうえで、その実行と最適化をAIに委ねる──このバランス感覚が、今後ますます重要になってきます。

まとめ

A/Bテストは、Marketing Cloudを活用するうえで欠かせない最適化の手段です。

ただ実施するだけで終わるのではなく、「なぜそのテストを行うのか」「どう改善につなげるか」という視点を持つことで、成果は確実に変わってきます。

件名や配信時間といった基本的な変数に加え、Journey設計やAI活用まで視野に入れることで、テストの再現性と効率は格段に向上します。

一方で、“なんとなく”や“数値の罠”といった落とし穴も存在するため、設計段階から目的を明確にすることが成功の鍵です。

すでにA/Bテストを取り入れている企業も、今一度その設計と運用を見直すことで、成果がもう一段階引き上がるかもしれません。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら