医療機関コードとは?構造・仕組み・オープンデータ活用までわかりやすく解説

#病院マスタ #レセプト #処方箋 #医療機関CD #医療機関コード

目次

- 1. 医療機関コードとは|背景と概要

- 1.1 医療データ活用の課題と医療機関コードの必要性

- 1.2 医療機関コード誕生の背景

- 1.3 医療オープンデータとの関係性

- 2. 医療機関コードの仕組みと構成

- 2.1 保険医療機関制度と医療機関コードの関係

- 2.2 10桁コードの構造と意味

- 2.3 運用プロセスとコード発行の流れ

- 3. 医療機関コードの目的とメリット

- 3.1 レセプト業務・診療報酬の効率化

- 3.2 コードの意味を理解する利点

- 4. 医療機関コードの運用上の注意点とリスク

- 4.1 変更・再発行のリスク管理

- 4.2 7桁表記との混同に注意

- 4.3 データクレンジングと定期更新の重要性

- 5. 医療機関コードの活用事例と応用シーン

- 5.1 製薬・医療機器メーカーにおける活用

- 5.2 自治体・行政データでの活用

- 5.3 システム・アプリ開発での応用

- 6. 医療機関コードの入手とデータ整備方法

- 6.1 地方厚生局が公開するオープンデータを活用

- 6.2 データのクレンジングと正規化処理の実務ポイント

- 6.3 フロッグウェルが提供する医療機関マスタとは

- 6.4 フロッグウェルの医療機関マスタを活用する利点

- 7. まとめと今後の展望

- 7.1 医療機関コードがもたらすデータ連携の標準化

- 7.2 DXとオープンデータ活用の未来

- 7.3 ビジネスと社会の両軸で進むデータ活用

- 7.4 結び|医療データ活用の第一歩として

医療業界では近年、オープンデータの整備と利活用が急速に進んでいます。

とくに行政・製薬・IT企業の間では、全国の医療機関情報を一元的に扱うための“共通ルール”が求められるようになりました。その中心にあるのが、医療機関コードです。

医療機関コードは、病院や診療所、薬局などを一意に識別するための番号で、医療行政・統計・システム連携のすべてにおいて基盤となる仕組みです。

一見すると単なる管理番号のように見えますが、実際には「医療データをつなぐための言語」として、医療DXの土台を支えています。

本記事では、医療機関コードの構造・仕組み・発行ルール・活用事例を体系的に解説します。

また、オープンデータとして入手・整備・活用する際の実務的なポイントや注意点についても詳しく紹介します。

これから医療データ分析や地域医療の見える化を進めたい方、または医療オープンデータの活用を検討している企業担当者にとって、「医療機関コードとは何か」を正しく理解することが、医療データ活用の第一歩となります。

医療機関コードとは|背景と概要

医療データ活用の課題と医療機関コードの必要性

今、行政や企業の間で「医療オープンデータ活用」が大きな注目を集めています。

全国には、厚生労働省の医療施設調査(令和5年)によると、約18万の病院・診療所・歯科クリニック・薬局(保険医療機関・保険薬局)が存在し、日々膨大な診療情報が生まれています。

一方で、これらのデータを統一的に扱う仕組みがなければ、重複や混乱が生じ、正確な統計や地域医療の分析が困難になります。

こうした課題を解決する“共通ルール”として機能しているのが、医療機関コードです。

このコードは、保険診療を行うすべての医療機関・薬局に対して付与される番号で、国や自治体、企業が行うデータ分析・可視化・システム連携の基盤となっています。

医療機関コードは単なる管理番号ではなく、医療をデータでつなぐための“識別コード”として活用されています。

医療機関コード誕生の背景

医療機関コードの制度は、戦後の医療保険制度の整備とともに確立されました。

日本では「国民皆保険制度」により、すべての国民が医療保険に加入することが義務づけられています。そのため、保険診療を行う医療機関や薬局は、地方厚生局から指定を受け、正式には「保険医療機関コード」と呼ばれる 医療機関コード が付与されます。

医療機関コードは、診療報酬請求、審査支払機関での処理、医療費統計など、日本の医療行政のあらゆる場面で活用されています。このコードが存在しなければ、医療機関名の表記ゆれや類似施設の識別が難しくなり、膨大なデータを扱う現場では処理ミスや遅延が頻発してしまいます。

医療オープンデータとの関係性

医療機関コードは、オープンデータの中でも「キー情報」にあたります。

各地方厚生局が公開している「コード内容別医療機関一覧表」を通じて、医療機関名・所在地・電話番号・診療区分などを誰でも取得できます。これを活用することで、たとえば以下のような分析や開発が可能になります。

- 医療機関の地域分布や人口あたり病院数の可視化

- 医療リソースの偏在分析(都市部・地方間の比較)

- 医療関連企業における営業リストや商圏分析の自動化

このように、医療機関コードは単なる行政データではなく、「医療データを横断的に結びつけるためのハブ」 として多方面に利用されています。

医療機関コードの仕組みと構成

保険医療機関制度と医療機関コードの関係

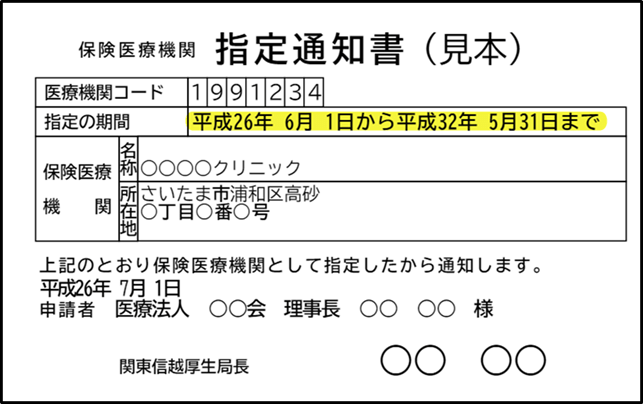

日本の保険医療制度では、保険診療を行うすべての病院・診療所・歯科診療所・薬局が、地方厚生局の指定を受けて「保険医療機関」として登録されます。その際に発行する「保険医療機関指定通知書」には、施設を一意に識別するための 医療機関コード が記載されます。

この医療機関コードは、診療報酬の請求(レセプト)や審査支払機関での処理、医療費統計など、医療行政のあらゆる場面で活用されています。

つまり医療機関コードは、保険医療機関制度を支える「共通言語」であり、行政・保険者・医療機関の間で統一された番号体系を用いることで、国全体で一貫した医療データの流れを実現しているのです。

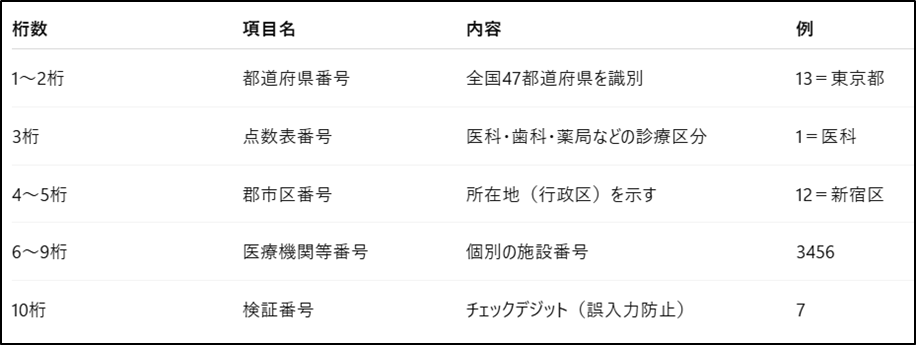

10桁コードの構造と意味

医療機関コードは 10桁 の数字で構成され、それぞれの桁に意味があります。

たとえば「1311234567」というコードであれば、次のように読み解けます。

- 都道府県番号(13):東京都

- 点数表番号(1):医科

- 郡市区番号(12):新宿区

- 医療機関等番号(3456):個別の医療機関を識別

- 検証番号(7):エラー検知のためのチェックデジット

このように、医療機関コードには「どの地域の、どの診療区分の、どの施設か」という情報が組み込まれています。

構造が明確であるため、システム上の管理や地域単位での統計分析にも向いています。

運用プロセスとコード発行の流れ

医療機関コードは、新たに保険医療機関や保険薬局の指定を受けた際に発行されます。

開設者の変更や所在地の移転、法人形態の変更などが発生した場合には、再申請が必要となり、場合によっては新しいコードが付与されることもあります。ただし、すべての変更で新規発行となるわけではなく、内容によっては既存のコードが引き継がれるケースもあります。

このように、コードの更新有無には一定のルールがあり、データを扱う企業や行政担当者にとっては重要な確認ポイントです。

もしコード変更の履歴を追跡せずに分析を行うと、同一医療機関を別施設として誤集計するリスクが生じます。そのため、運用現場ではコードの履歴管理と定期的な更新フローの整備が欠かせません。

医療機関コードの目的とメリット

レセプト業務・診療報酬の効率化

保険診療を行う医療機関では、診療内容に応じて報酬を請求するための事務手続きが発生します。この業務を支える重要な仕組みが「レセプト(診療報酬明細書)」です。

医療機関コードの最大の目的は、このレセプト業務における診療報酬請求の効率化にあります。

レセプト業務では、患者ごとに発行する診療報酬明細書を保険者へ提出しますが、医療機関コードを活用することで以下のような利点が得られます。

- 医療機関ごとのレセプトを自動で識別し集約できる

- 薬局と処方元の医療機関を突合・照合できる

- データの整合性を高め、返戻や誤支払いを防止できる

このように、医療機関コードは診療報酬業務の基盤であり、医療機関・保険者・行政の三者が共通フォーマットで業務を進めるための土台となっています。

コードの意味を理解する利点

医療機関コードの仕組みを理解することは、単なる識別以上の価値をもたらします。

企業や研究機関がコードの意味を把握しておくことで、以下のような実務的メリットが得られます。

- 医療機関を「地域×診療区分」で瞬時に特定できる

- 分析や営業リスト作成時の分類軸として活用できる

- 不正データや重複レコードを自動的に検知できる

特にBIツールやCRMに医療機関データを統合する場合、この10桁構造を理解しておくことで、クレンジングや加工が圧倒的にスムーズになります。

医療機関コードの運用上の注意点とリスク

変更・再発行のリスク管理

医療機関コードは固定ではなく、開設者変更・所在地移転・法人改組などのタイミングで再発行される可能性があります。そのため、データベース運用では「同一医療機関が別コードを持つ」ケースがしばしば発生します。

このような場合、単純なマスタ突合では同一施設を重複カウントしてしまうため、履歴管理(旧コード・新コードの紐付け) が極めて重要です。

また、月途中での変更があった場合には、同月内に複数コードが併存することもあります。分析時には「期間指定の整合性」も必ず確認する必要があります。

7桁表記との混同に注意

実務では、医療機関コードを「10桁」ではなく「7桁」で扱うケースもあります。

これは都道府県番号と点数表番号を省略した形式ですが、都道府県をまたぐと同一番号が存在するため、誤集計のリスクがあります。

企業の分析環境では、常に「10桁形式を標準」とし、ETL処理(データの抽出・変換・読み込みの一連の処理)などで上位3桁を自動補完する仕組みを整えておくことが推奨されます。

データクレンジングと定期更新の重要性

医療機関マスタを自社で保有する場合、定期的なクレンジングと更新が欠かせません。

地方厚生局が毎月公開するオープンデータをもとに差分更新を行うことで、閉院や新規開設を即時に反映できます。

クレンジングの主なポイントは次のとおりです。

- 住所の全角/半角・表記ゆれの統一

- 医療機関名における法人格表記のゆれの統一

- 電話番号・郵便番号の正規化

(例:「医療法人社団 ◯◯会」と「医療法人 社団◯◯会」など、“同じ法人格なのに表記の書き方が異なる”ケースの整理)

※法人格そのものを変更するわけではありません

これらの整備が不十分だと、BIやAI分析でのマッチング精度が低下します。

医療機関コードの活用事例と応用シーン

製薬・医療機器メーカーにおける活用

製薬企業や医療機器メーカーでは、医療機関コードを「営業・取引データの統合キー」として利用しています。

全国の医療機関データを一意に管理することで、以下のような業務効率化が実現します。

- 販売データを地域別・診療科別に可視化

- 取引先リストの重複削除と表記統一

- 営業エリア別のカバレッジ分析(=営業担当がどこをどれだけカバーできているかを把握する分析)

- 医療機関ごとの導入実績やアプローチ履歴(=過去にどのような営業活動を行ったかの記録)の一元管理

こうした活用により、データドリブン(=データに基づいて意思決定する)な営業活動(SFA/CRM連携)が可能になります。

自治体・行政データでの活用

自治体・行政では、医療機関コードを活用して地域医療計画や保健行政を設計しています。

医療圏ごとの病床数・診療科目・患者数をコード単位で分析することで、過不足のある医療資源を可視化し、将来的な医療需要を見通すことができます。

たとえば、ある県では医療機関コードを活用して「過疎地域における内科(総合診療)の不足エリア」 を特定し、在宅医療の強化や出張診療の配置、オンライン診療の導入を進めています。このように、医療機関コードは政策立案や地域課題解決にも貢献しています。

システム・アプリ開発での応用

民間企業の開発現場でも、医療機関コードは広く利用されています。たとえば「医療機関検索アプリ」「地域医療連携システム」「診療データ分析ツール」などでは、医療機関コードをベースに施設情報を正確に紐づけています。

- 医療情報ネットAPIと連携して診療時間・診療科目を表示

- Googleマップ連携で距離順・口コミ順に並び替え

- 医療圏単位でのアクセスランキングを自動算出

これにより、「近くで今診てもらえる医療機関をすぐ探せる」「口コミや診療時間が正確に見られる」など、ユーザーが目的の情報に迷わずたどり着けるようになり、使いやすさが向上します。また、行政の緊急時対応にも活用されています。

災害時や感染症拡大時には、特定地域内で稼働中の医療機関を迅速に把握 できるため、支援配置や広報に役立ちます。

医療機関コードの入手とデータ整備方法

地方厚生局が公開するオープンデータを活用

保険医療機関や保険薬局の情報は、厚生労働省の地方支分部局である「地方厚生局」の公式サイトで公開されています。各地方厚生局では「コード内容別医療機関一覧表」として、都道府県ごと・診療区分ごとにファイルを提供しています。

ここで公開されているのは、保険適用の医療機関・薬局に関する情報であり、10桁の医療機関コードがそのまま掲載されているわけではありません。

実際には、医療機関コードの末尾7桁に相当する “記号+番号” が付与された形式 で公開されており、10桁コードとして利用する場合には、上位3桁(都道府県番号+点数表番号)を別途補完する必要があります。

この一覧表には以下のような情報が含まれます。

- 医療機関名

- 所在地・郵便番号・電話番号

- 医療機関番号(7桁)

- 管理者名・開設者指名

- 勤務医数や診療科名

いずれも 無料で入手可能 であり、誰でも利用できます。ただし、そのまま業務利用するにはいくつかのハードルがあります。

たとえば、これらのデータは 都道府県ごと・診療区分ごとに個別ファイルとして提供されているため、全国の情報を一つのデータとして扱うには、複数ファイルをまとめて統合する前処理 が必要になります。

また、ファイル内には

- 不要な空白行・空白セル

- 医療機関名称や住所の表記ゆれ(例:全角/半角、スペース違い、法人格の書き方違い)

- 電話番号や郵便番号の形式違い

などが含まれており、そのままでは整合性の取れた分析が行いにくい構造になっています。そのため、企業が分析目的で活用する場合には、データのクレンジングと正規化(形式の揃え込み)が不可欠です。

データのクレンジングと正規化処理の実務ポイント

全国レベルの医療機関データを整備する際には、次のような工程を踏むケースが多く見られます(あくまで一例)。

- 都道府県別ファイルの集約

- 不要行・空白セルの削除

- 表記ゆれ・文字コードの統一

- 医療機関番号から10桁コードへ再構築(必要な場合)

- 更新管理と差分の追跡

地方厚生局の公開データは都道府県単位で分割されているため、必要な都道府県のファイルを1つのフォルダに整理し、そこから自動で読み込む処理を組む ことがよくあります。

(例:Pythonでフォルダ内のすべてのCSVを縦方向に結合する)

公開ファイルには空白行や空白セルが含まれるため、

ExcelやPandasで 空白行の削除・無効データの除去 を行います。

医療機関名称・法人格・住所には、全角/半角、スペースの有無、法人格の書き方など、表記ゆれが多く存在するため、正規化処理で揃えます。

地方厚生局の一覧に掲載されているのは、医療機関番号(末尾7桁相当)+記号です。

10桁コードが必要なシステムでは、都道府県番号 + 点数表番号(上位3桁)を別途付与して再構築する ケースがあります。

※ただし、都道府県によっては7桁+記号ではない形式もあるため、自治体ごとの仕様に合わせて処理を調整する必要があります。

毎月の公開データを履歴として保存し、新規追加・削除・名称変更などの差分を記録しておくと、長期的に安定したデータ運用ができます。

上記のような

- ファイル集約

- クレンジング

- 正規化

- コード再構築

- 差分追跡

といった 一連の処理を「自動更新パイプライン」として構築しておくと、地方厚生局が毎月発表するオープンデータの更新にもスムーズに対応できます。特にBIツールやSalesforceなどのCRMでデータを活用する企業では、自動更新パイプラインの有無が運用効率に大きく影響します。

フロッグウェルが提供する医療機関マスタとは

フロッグウェルでは、厚生労働省が公開する保険医療機関・保険薬局のオープンデータをもとに、分析で扱いやすい形式へ再構成した「医療機関マスタ」を独自整備しています。

医療機関区分(医科・歯科・薬局)ごとにファイルを整理し、企業の分析・システム開発でそのまま利用できるように加工済みデータとして提供しています。

フロッグウェルの医療機関マスタを活用する利点

こうした課題を踏まえ、フロッグウェルでは厚生労働省のオープンデータを再構成し、分析しやすい形式に整えた「医療機関マスタ」 を提供しています。

特徴を整理すると以下の通りです。

- 全国の保険医療機関データを、医科・歯科・薬局の区分ごとに整理したマスタを提供

- 医科・歯科・薬局別のCSVファイル構成

- 1行=1医療機関(レコード構造)で扱いやすい

- 医療機関コードを10桁形式で一意管理

- 緯度経度や二次医療圏などの付加情報をカスタマイズ可能

これにより、煩雑な前処理を省き、分析・可視化・システム開発に即活用できる状態でデータを入手できます。

たとえば以下のような利活用シーンが想定されます。

- 営業支援システムにおける医療機関管理の自動化

- BIツールでの商圏分析・地域別売上集計

- 地図アプリ上での医療圏・診療科マッピング

特にDX推進や地域医療連携を担う組織にとって、「加工済みデータを即活用できる」ことは大きな価値です。

まとめと今後の展望

医療機関コードがもたらすデータ連携の標準化

医療機関コードは、保険診療事務のために生まれた仕組みですが、現在ではその役割が大きく広がっています。

行政、製薬企業、ITベンダー、スタートアップがそれぞれの目的でコードを活用し、医療・健康データの利活用を推進する“共通インフラ”として機能しています。特に近年は、DPCデータ、病床機能報告、地域医療計画など多様なオープンデータとの掛け合わせが進み、「医療資源をデータで最適化する」動きが加速しています。

DXとオープンデータ活用の未来

今後の医療DXでは、医療機関コードを基盤とした 「データ連携の標準化」 がより重要になります。

従来は企業ごとにデータを管理し、社内で完結する “個別最適のデータ運用” が中心でした。

しかし、近年は

- 複数企業・医療機関・行政が共通データを活用する

- 異なるシステム間でデータを相互にやり取りする

といった “組織間連携を前提としたデータ活用” へ移行しつつあります。そのためにはまず、各組織が保有するデータを共通形式へ整備し、企業間で整合性の取れたデータ基盤を整えることが不可欠です。

こうした取り組みが進むことで、次のような新しい展開が期待されます。

- オープンデータ × 生成AI による地域医療課題の自動分析

- 医療機関コードを基盤にしたヘルスケアアプリ間のデータ連携

- 医療圏単位での医療アクセスの可視化・シミュレーション

これらは単なる技術トレンドではなく、「医療をより公平に届けるための社会的インフラ」を支える取り組みでもあります。

ビジネスと社会の両軸で進むデータ活用

医療機関コードは、行政のための制度的ツールにとどまりません。

民間企業の営業・マーケティング・R&D部門が、このデータを活用することで新しい価値を生み出す時代です。

- 製薬会社による市場動向分析

- 医療機器メーカーの導入率モニタリング

- コンサル企業による医療圏別のDX支援提案

こうした動きの中心に「コードによる統一的な医療データ構造」が存在します。

オープンデータをどう扱うかが、今後の競争優位を左右する要素になるでしょう。

結び|医療データ活用の第一歩として

医療機関コードは、医療業界・行政・企業のあらゆる活動を支える基本情報です。

正しく理解し、整備・活用できれば、組織はデータを通じて医療の未来を描くことができます。フロッグウェルでは、医療機関マスタをはじめ、DPCデータ、病床機能報告データなど、医療オープンデータを加工・提供しています。

医療オープンデータの活用を通じて、より多くの組織が医療DXの第一歩を踏み出せるよう、引き続き支援を行ってまいります。

<医療データを活用したい方へ>

医療機関コードは、保険医療機関・保険薬局の指定を受けた証として、地方厚生局から付与される10桁のコードです。

医療機関を一意に特定できる医療機関コードがあることで、診療報酬に関する請求業務の効率改善に大きく貢献します。医療機関コードとそれに紐づく情報の利用をご検討の方は、ぜひ弊社が提供する医療機関マスタをご活用ください。

【医療機関マスタ】

厚生労働省の医療オープンデータ「コード内容別医療機関一覧表」をもとに作成した医療機関マスタをご提供しています。ご興味のお持ちの方は、お気軽に下記フォームよりお問合せ下さい。

>>無料版の詳細はこちら!

無料版は医療機関(病院・クリニック等)、医薬・医療機器のメーカー・販売会社の方限定です。

>>有料版の詳細はこちら

有料版は、二次医療圏や経営体情報、緯度経度など詳細情報を付与したデータです。カスタマイズも可能です。

【DPCデータ提供サービス】

>>詳しくはこちら

【病床機能報告データ提供サービス】

>>詳しくはこちら

<無料オンラインセミナー開催中!>

弊社ではSalesforceやBIツール、MA、オープンデータなどの活用方法に関する無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら