DPC制度とは 概要や仕組み、計算方法を分かりやすく解説

目次

- 1. DPCとは

- 2. DPC制度とは

- 2.1 DPC制度における診断群分類

- 3. DPC制度導入の背景とは

- 4. DPC制度の仕組み

- 4.1 日本における診療報酬の算定方式

- 4.2 DPC制度で定められた包括評価方式

- 4.3 医科点数表でみるDPCの包括項目

- 4.4 DPC制度が適用される患者は?

- 5. DPC制度を導入するメリット

- 5.1 患者側のメリット

- 5.2 病院側のメリット

- 6. DPC制度による診療報酬額を決める要素

- 6.1 DPCコードとは

- 7. DPCにおける診断群分類とは

- 7.1 医療機関別係数とは

- 8. DPC制度を評価する「DPCデータ」とは

- 8.1 DPCデータの内容

- 9. DPCデータのメリット・デメリット

- 10. DPCデータの2つの入手方法

- 10.1 厚生労働省の公開データ

- 10.2 フロッグウェルの提供データ

- 11. DPCデータの活用事例

- 12. DPCデータの主な活用方法3選

- 12.1 DPC対象病院をターゲットとした営業リスト作成

- 12.2 自院の強み・弱みを知る

- 12.3 近隣病院との比較を行う

- 13. DPC制度(DPC/PDPS)に関するまとめ

国は、国民の医療費が年々増加している一因として、患者ごとの入院期間に着目しました。病院側が患者を必要以上に長く入院させ、不必要な医療費を搾取することがないように、定められた仕組みが「DPC制度」です。

DPCとは、入院中の医療費を包括して計算する算定方式のことを指します。2003年に導入されてから、現在では多くの中規模以上の急性期病院で採用されています。DPC対象病院が行った診療情報は「DPCデータ」として公開されており、誰でも二次利用が可能です。

この記事では、「DPC制度・DPCコード・診断群分類・DPCデータ」を詳しく理解したい方に向けてわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

DPCとは

DPCは、Diagnosis(診断) Procedure(手順) Combination(組み合わせ)の略であり、患者が診断された傷病名に基づいて分類(診断群分類)し、その診断群分類ごとに厚生労働省が定めた1日当たりの定額で医療費を計算する方式です。

DPC制度とは

DPC制度(DPC/PDPS)とは、診断群分類に基づく1日当たりの包括支払制度を指します。DPC制度が適用される入院患者の診療報酬額は、診断群分類ごとに設定された包括評価部分と診療行為ごとに設定された出来高評価部分の合算値です。

診断群分類とは、18の主要診断群に属する約500種類の基礎疾患を元に重症度、年齢、手術・処置の有無などにより分類された約5,000種類の診断群のことです。

DPC制度における診断群分類

診断群分類とは、米国で開発された「DRG:Diagnosis Related Group」を応用したものです。

DRGは、病院医療における診療サービスを改善するための取組みのことを指し、診療プロセスを詳細に評価し改善していくという品質管理(Quality Control)の手法を目的として、開発されました。また、臨床的な判断に加えて、人為的資源や物的資源など医療資源の必要度に応じて、各患者を統計上意味のある分野に整理する方法が開発されました。

この考え方を基に、各国がそれぞれの国の実態に即した形で疾患の分類を作成しました。

日本ではDPC/PDPS制度を導入するにあたり、独自の臨床的な類似性と資源消費の均質性に基づいた患者の分類を作成しました。それが「診断群分類」です。

DPC制度導入の背景とは

DPC制度は、急性期入院医療を対象として、2003年に導入されました。DPC制度の導入目的の一つに、医療費の適正化が挙げられます。

DPC制度の導入前は、入院患者に行った全ての診療行為ごとに医療費を請求できました。個々の患者に応じた診療ができる一方で、検査や処置の数(量)が、診療費の増減に関係するため、収益を上げるために過剰な検査や処置を行う病院もありました。

結果として、病院や担当医によって診療内容や入院期間にばらつきが出てしまい、日本全体の医療費を押し上げる傾向にありました。

そこで、政府はDPC制度を導入し、傷病名から標準的な診療行為をひとまとめにした包括点数を定めることで、医療費のばらつきを改善しました。

包括評価方式の特徴は下記のとおりです。

- DPC制度を導入している医療機関で「入院」のみ、DPC方式での算定可能

- 手術や指導料、リハビリなどの一部は出来高方式で医療費が計算されます

- 自由診療や歯科・口腔外科、精神科の診療は、DPC方式の対象外です

DPC制度の仕組み

DPC制度では、入院に関する診療報酬の算定方式が追加になりました。従来の方式と対比しながら、DPC制度の内容を詳しく見ていきましょう。

日本における診療報酬の算定方式

現在の日本における医療費(診療報酬)の算定方式には、「出来高方式」と「包括評価方式」の2種類があります。これらの算定方式を理解する上で、まずは診療の対価である医療費が計算される仕組みを見ていきましょう。

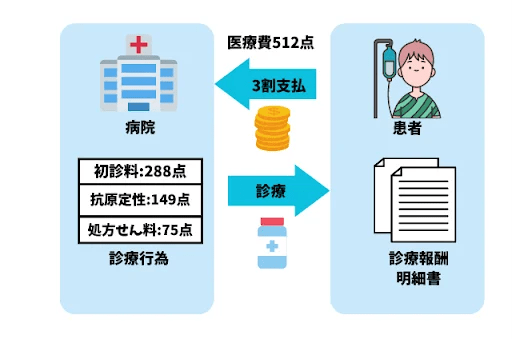

図1:診療報酬の算定の仕組み

診療行為ごとに厚生労働大臣の定める点数が決まっています。医療費は、点数の合算値を1点10円で換算して算出される仕組みです。算出された医療費は、患者に請求されます。

図1の例でみると、「インフルエンザ疑い」という傷病名で診療を受けた場合、次の診療行為ごとの点数の合算値「512点=5120円」が総医療費となるわけです。この総医療費のうち、7歳〜69歳の方は3割を自己負担額として病院に支払い、差額の7割は健康保険証に記録されている保険者に病院が請求しています。

- 初診料:288点

- インフルエンザウイルス抗原定性:149点

- 処方せん料:75点

このように、診療行為ごとの単純な合算で医療費を計算する方式が「出来高方式」です。医療費の算定方式は基本的には「出来高方式」ですが、「入院」の場合に限り「包括評価方式」での算定方式を取る場合があります。

DPC制度で定められた包括評価方式

包括評価方式は、標準的な医療行為の包括分と手術料やリハビリなどの出来高分を合算して医療費を計算する方式です。

「出来高方式」と「包括評価方式」は、以下の図で表せます(図2)。

図2:出来高方式と包括評価方式の違い

包括評価方式には次のような特徴があります。

- DPC制度を導入している医療機関の入院患者にのみ、包括評価方式で算定ができる

- 一部の診療行為(手術や指導料、リハビリ等)は出来高方式で医療費が算定される

- 自由診療や歯科・口腔外科、精神科の診療は、包括評価方式の対象外になる

包括評価部分の範囲は、いわゆるホスピタルフィーと呼ばれる要素を基部としており、入院医療に必要となる基本的費用、つまり施設使用料などが該当します。一方の出来高評価部分の範囲は、ドクターフィー的要素、つまり医師個人の技量に直結する、手術料や指導料などが該当するのが特徴です。

包括評価方式による医療費算出式は以下のとおりです。

「標準的な医療行為をひとまとめにした診断群分類(定額)× 入院日数 × 医療機関別係数」

ただし、診断群分類に含まれない一部の診療行為は「出来高方式」で算定します。

医科点数表でみるDPCの包括項目

医科点数表において、包括評価される項目と出来高評価される項目は、以下のとおりです。

| 医科点数表の項目 | 包括評価 | 出来高評価 | |

| 入院料等 | 入院基本料 | 全て | |

| 入院基本料等加算 | 病棟全体で算定される加算等 | 患者ごとに算定される加算等 | |

| 特定入院料 | 入院基本料との差額を加算 | ||

| 医学管理等 | 手術前医学管理料 手術後医学管理料 |

||

| 在宅医療 | 全て | ||

| 検査 | 右記以外全て | 心臓カテーテル検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料(血液採取を除く | |

| 画像診断 | 右記以外全て | 画像診断管理加算 動脈造影カテーテル法(主要血管) |

|

| 投薬 | 全て | ||

| 注射 | 右記以外全て | 無菌製剤処理料 | |

| リハビリテーション 精神科専門療法 |

薬剤料 | 左記以外全て | |

| 処置 | 右記以外全て(1,000点未満処置) | 1,000点以上処置 慢性腎不全で定期的に実施する人工腎臓及び腹膜灌流に係る費用 |

|

| 手術 麻酔 放射線治療 |

全て | ||

| 病理診断 | 右記以外全て | 術中迅速病理組織標本作製 病理診断・判断 |

|

| 薬剤料 | 右記以外全て | HIV治療薬 血液凝固因子製剤等(血友病等に対する) |

|

DPC制度が適用される患者は?

DPC制度の対象となる患者は、DPC対象病院(令和6年6月1日時点、1,786病院、約48万床)の一般病床入院患者のうち、「診断群分類点数表」にある診断群区分(令和6年6月時点、2,477分類)に該当する患者です。(手術等の内容によっては、一部対象外となる患者もいます)

DPC制度を導入するメリット

DPC制度が患者や病院にもたらしたメリットについて、見ていきましょう。

患者側のメリット

患者にとっての最も大きなメリットは、医療費が安くなる点です。従来の出来高算定方式では、病院側が行った診療行為の数だけ医療費は高額になりました。

DPC制度が導入されたことで診断群分類ごとの定額制になったため、診療行為の数に比例して医療費は高額になりません。また、病院側の過剰な投薬や入院期間の引き延ばしを避けられるのもメリットの一つです。

病院側のメリット

病院側のメリットとしては、医療の質向上と収入増加が見込める点が挙げられます。DPC制度導入後の診療報酬額には、医療機関別係数という数値が大きく影響します。厚生労働省から高い評価を受けた病院は、医療機関別係数が高くなり、得られる診療報酬額も上がる仕組みです。

これにより、DPC制度を導入している病院は高い報酬を得るために院内の体制を見直し、改善していくため、医療の質が高まります。医療の質が高まれば、来院する患者数も増えるので、収入増加という相乗効果が期待できます。

DPC制度による診療報酬額を決める要素

DPC制度で定められた診療報酬額には、診断群分類(DPCコード)と医療機関別係数が大きく影響します。診療報酬額の算出時に使用するDPCコードと医療機関別係数について、詳しく見ていきましょう。

DPCコードとは

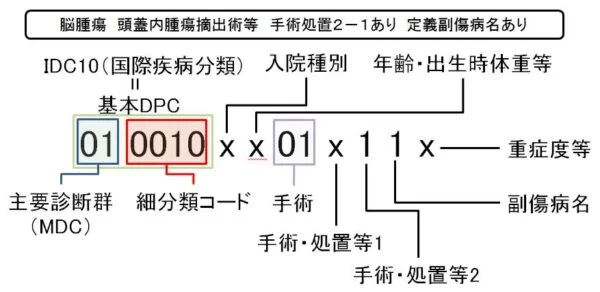

診断群分類ごとに14桁で構成されるDPCコードと呼ばれるものがあります。包括評価方式における診断群分類ごとの包括点数は、DPCコードごとに3段階の点数が設定されています。具体的には、入院期間Ⅰ、入院期間Ⅱ、入院期間Ⅲの各期間に対して1日当たりの点数が設定されているのが特徴です。

通常、入院期間の短縮を図るため、Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの段階的に点数が下がっていくよう設定されており、平均在院日数より長期になると病院の収益が下がる仕組みになっています。DPCコードのそれぞれの桁の意味について、見ていきましょう。

1~6桁目:基本DPC

最初の6桁は「基本DPC」と呼ばれ、ICD-10 (国際疾病分類)に対応している傷病名に基づく分類コードです。そのうち上2桁は、全18種類に分類された疾患名からなる主要診断群(MDC:Major Diagnostic Category)となり、残る4桁が入院期間中にもっとも医療資源を投入した傷病名の細分類コードとなります。

7桁目:入院種別、8桁目:年齢・出生時体重等

7桁目は入院種別となりますが2006年以降廃止となったため、「x」が表示されます。「x」は該当する項目がない場合に使用します。8桁目は、年齢、出産時の体重、JCS(意識障害の分類)が医療資源の投入量に影響を与える場合などに使用されます。

9、10桁目:手術等サブ分類

9、10桁目が手術についてです。99が手術なし、97が手術あり、01~06が定義テーブルによる手術となります。

11、12桁目:手術・処置1、2

11、12桁目がそれぞれ手術・処置等1、2に該当します。補助手術や化学療法、放射線療法等の有無や種類で分類されます。

13桁目:副傷病の有無、14桁目:重症度等

13桁目が副傷病の有無についてです。入院時、入院後に発症した副傷病を表します。14桁目が重症度等を表し、13桁目までで表現できなかった医療資源投入量に影響を与えるような重症度を表すコードとなります。

例えば、「010010xx01x11x」というDPCコードからは、以下の情報が読み取れます。

基本DPC「010010」:脳腫瘍

手術等サブ分類「01」:頭蓋内腫瘍摘出術当等

手術・処置2「1」:あり

副傷病の有無「1」:あり

DPCにおける診断群分類とは

診断群分類とは、患者の臨床的類似性と医療資源の均一性に着目し、まず18の主要診断群(MDC:Major Diagnostic Category)に分類します。それらに属する505の基礎疾患をもとに重症度、年齢、手術・処置の有無、定義副傷病名などで振り分けし、4955の診断群に分類したものです。

元々は、米国で使用されている「DRG:Diagnosis Related Group」に基づいて、日本独自に開発されました。DPCがDRGと明確に異なるのは、分類が「診断」だけに対してではなく、「診断と診療行為の組み合わせ」に対して行われる点です。

18の主要診断群(MDC)は下記のとおりです。

MDC02:眼科系疾患

MDC03:耳鼻咽喉科系疾患

MDC04:呼吸器系疾患

MDC05:循環器系疾患

MDC06:消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患

MDC07:筋骨格系疾患

MDC08:皮膚・皮下組織の疾患

MDC09:乳房の疾患

MDC10:内分泌・栄養・代謝に関する疾患

MDC11:腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患

MDC12:女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩

MDC13:血液・造血器・免疫臓器の疾患

MDC14:新生児疾患、先天性奇形

MDC15:小児疾患

MDC16:外傷・熱傷・中毒

MDC17:精神疾患

MDC18:その他

医療機関別係数とは

包括評価方式における診療報酬額の計算要素である医療機関係数は「基礎係数」「機能評価係数I」「機能評価係数II」「激変緩和係数」の和で計算されます。

同様の診断群分類であっても医療機関別係数が高い病院ほど、1日当たりの診療報酬額は高くなるのが特徴です。

医療機関別係数は、下記の45種類で構成されます。

基礎係数

診療機能で3つの医療機関群に分類し、医療機関群ごとに評価する係数です。直近の診療実績に基づいて評価されます。

基機能評価係数I

次のような医療機関の設備・体制・特性を評価する係数です。

- 病院の体制の評価

- 看護配置の評価

- 地域特性の評価

機能評価係数II

DPC導入病院の医療機関が担うべき役割や機能を評価する係数です。

機能評価係数IIは、「保険診療係数」「効率性係数」「救急医療係数」「地域医療係数」の4つの係数から成り立っていて、次のような内容が評価されます。

- 適切なDPCレセプト(診療報酬の算定情報)が作成できたか

- 病院情報を公開する取り組みを行ったか

- 保険診療の質的改善に取り組んでいるか

- 在院日数短縮の努力をしているか

- 地域医療に貢献しているか

救急補正係数

救急医療入院における入院初期の医療資源投入の乖離を補正するための係数です。

激変緩和係数

医療費は2年に1度の診療報酬改定で見直しが行われ、診療報酬改定がある年度については、診療報酬改定等に伴う個別医療機関別係数の大幅な変動が起きないようにするための調整用の係数です。

厚生労働省から高い評価を受けた病院は、医療機関別係数も高くなるため、それに伴い高い診療報酬を得られるという仕組みになっています。これにより、DPC制度を導入している医療機関は院内の体制を見直し、改善していくため、日本全体の入院医療の質が向上します。

DPC制度を評価する「DPCデータ」とは

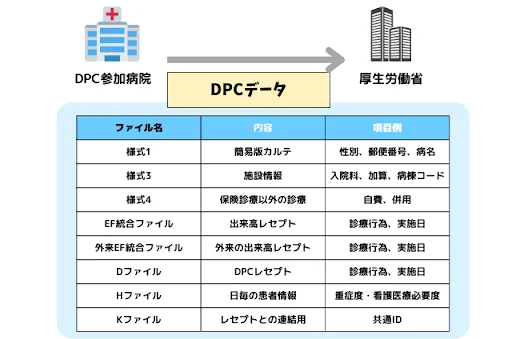

厚生労働省は、「DPC導入の影響評価」と「今後のDPC制度の見直し」を目的として、患者の診療情報が記録されたDPCデータの提出を全国のDPC参加病院に求めています。厚生労働省に集約されたDPCデータは、毎年1回データベース化し、ホームページで公開されているため、誰でも二次利用が可能です。

医療提供レベルによって医療機関ごとに値が異なる「医療機関別係数」の判断材料にも、DPCデータは活用されています。

DPCデータの内容

全国のDPC制度参加病院から厚生労働省に提出されるDPCデータは、次のようなファイル構成をしています(図3)。

図3:DPCデータのファイル構成

- 様式1

- 様式3

- 様式4

- EF統合ファイル

- 外来EF統合ファイル

- Dファイル

- Hファイル

- Kファイル

「DPC版カルテ」「DPC版退院サマリ」という別名があり、患者の基本情報、病名、手術、重症度指標などが含まれます。

医療機関の施設情報が含まれます。病床数や算定可能な入院基本料・加算等が月単位で記入されます。

保険診療以外の各入院の情報が記入されます。

入院における診療報酬の算定情報です。

外来における診療報酬の算定情報です。

DPCにおける診療報酬の算定情報(DPCレセプト)です。

重症度・看護医療必要度に基づいて作成された日ごとの患者情報です。

生年月日、カナ氏名、性別より決定した共通IDが記載されます。

DPCデータのメリット・デメリット

DPC方式で算定された入院患者や施設の情報が集約されたDPCデータは、企業や病院にとって経営戦略に繋げるための貴重な資料です。DPCデータのメリット・デメリットを紹介します。

<メリット>

- 基本的な診療録情報とレセプト情報が長期にわたって時系列で記録されている

- データ形式が容易であるため、単純から複雑な分析まで幅広く利用できる

<デメリット>

- DPC対象外病院の情報を含んでいない

- 患者の詳細な症状等の情報を含まない

DPCデータでは、患者が「いつ」「どんな治療を」「どの程度」行ったかを時系列で把握できるため、診療経緯の可視化が可能です。そのため、同じ病気に対して、日本の平均的な診療内容と特定の病院の診療内容を容易に比較できます。

一方で、詳細な症状の情報を含んでいないため、臨床研究に利用するには、追加情報が必要です。

DPCデータの2つの入手方法

DPC方式で算定された患者情報が記載されたDPCデータは、日本の急性期医療の実態を把握するのに有用な情報です。DPCデータの入手方法として2つご紹介します。

厚生労働省の公開データ

全国のDPC参加病院から提出されたDPCデータは、厚生労働省がデータベース化し、毎年1回公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128164.html

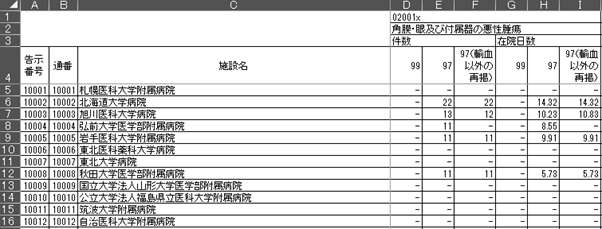

図4:令和4年度のDPCデータ一覧の一部

各データは、診療群分類ごとに分かれており、医療機関ごとの指標もファイルを開かないと分からず、直接分析するのには向いていません。

フロッグウェルの提供データ

フロッグウェルが提供するDPCデータ(疾患別手術別集計のみ)を用いることで、加工の手間が省けます。さらに、フロッグウェルが提供している医療機関マスタを使用すれば、医療機関に関する詳細な情報とDPCデータを紐付けることも可能です。

フロッグウェルは、次の2種類のDPCデータを提供しています。

1.DPC詳細データ

詳しくはお問合せください。

2.機能評価係数

ID、告示番号、FRGコード、都道府県、医療機関名、年度、医療機関群、データ提出係数、保険診療係数、効率性係数、複雑性係数、カバー率係数、救急医療係数、地域医療係数、体制評価係数、定量評価係数(小児)、定量評価係数(小児以外)、後発医薬品係数、重症度係数、機能評価係数Ⅱ合計

DPCデータをご希望の方は、こちらからお問い合わせください。

DPCデータ

※データ分析や活用のアドバイスもこちらから受け付けています。

まずは、どのようなデータか確認したいという方は、こちらからサンプルを取得してみてください。

DPCデータ(無料サンプル)

DPCデータの活用事例

全国にはDPCデータ分析ソフトを導入し、ベンチマーク分析(※)を行う急性期病院が存在します。急性期病院が診療実績を容易に比較できるサービスに「病院情報局」があります。(※1)

※他社の事例を基準として自社の経営戦略や商品を比較・評価し、方針や製品の改善に活用する手法

病院ごとの実績や特徴を詳細に把握できるので、自院の経営改善に役立ちます。無料会員とプレミアム会員を設けており、プレミアム会員になると、過去年度データや時系列分析チャート、ポジション分析チャートの表示も可能です。

※1参考:株式会社ケアレビュー「病院情報局」

DPCデータの主な活用方法3選

最後に、DPCデータはどのように活用できるのか、詳しく見ていきましょう。

DPC対象病院をターゲットとした営業リスト作成

DPCデータの「医療圏別MDC患者数」から、自社サービスの売上向上が見込める営業リストが作成できます。医療圏別MDC患者数には、主要診断群ごとの患者数が都道府県・二次医療圏・三次医療圏別に集計されています。

自社サービスに関連がある主要診断群の患者数が多い地域に絞って営業をかけることで、高い営業利益が見込めるでしょう。

自院の強み・弱みを知る

DPCデータの「平均在院日数」を用いると、自院は全国的に平均在院日数が短いのか、長いのかが分析でき、それにより病床の回転率を把握できます。

また、「MDC別・医療機関別件数」を用いると、自院が得意とする疾患は、全国でどの程度の症例数を診療しているのかが分かります。これらの分析は、地域における自院の戦略の策定や、地域医療の課題の特定に役立つでしょう。

近隣病院との比較を行う

「他院よりの紹介の有無」を用いると、他院からの紹介状によって入院した患者数が分かり、医療機関ごとの需要の高さを解析できます。さらに、「医療圏別MDC患者数」を分母に、自院の患者数を分子にすることで、二次医療圏内において自院の疾病のシェアはどれくらいを占めているのかが分かります。

これによって、得意としている疾病のシェアが低い場合には、他院からの紹介によって患者が受診してくるための対策を講じるなど、医療機関にとっての経営戦略を立てることが可能です。

DPC制度(DPC/PDPS)に関するまとめ

DPC制度(DPC/PDPS)とは、診断群分類(DPC)に基づく1日当たりの包括支払制度です。DPC制度によって定められた包括評価方式では、診断群分類ごとの包括評価部分と出来高評価部分の合算値が診療報酬額になります。

DPCデータをぜひ病院の経営改善のための施策策定や企業における営業活動に活用してみてください。

<医療系オープンデータ>

弊社では、医療系オープンデータとして

・医療機関マスタ(医科、歯科、薬局)

・DPCデータ

・病床機能報告データ

をご用意しております。

【医療機関マスタ】

厚労省のオープンデータ「コード内容別医療機関一覧表」をもとに作成した医療機関マスタをご提供しています。ご興味のお持ちの方は、お気軽に下記フォームよりお問合せ下さい。

>>無料版の詳細はこちら!

無料版は医療機関(病院・クリニック等)、医薬・医療機器のメーカー・販売会社の方限定です。

>>有料版の詳細はこちら

有料版は、二次医療圏や経営体情報、緯度経度など詳細情報を付与したデータです。カスタマイズも可能です。

【DPCデータ提供サービス】

>>詳しくはこちら

【病床機能報告データ提供サービス】

>>詳しくはこちら

<無料オンラインセミナー開催中!>

弊社ではSalesforceやBIツール、MA、オープンデータなどの活用方法に関する無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら