Analytics Builderとは 使用方法とノーコードで実現する分析ダッシュボード活用術を分かりやすく解説

#Marketing Cloud #使用方法 #Analytics Builder #ノーコード

目次

Marketing Cloudを使ったデータ分析。頭では「こう見せたい」と分かっているのに、ツール選びや実装の壁にぶつかること、ありませんか?特に、BIツールを日常的に扱ってきた担当者ほど、「もっと柔軟に、もっと早く作れたら…」と感じる場面が多いはずです。

この記事では、Salesforceの「Analytics Builder」を活用し、ノーコードでマーケティングデータを可視化・運用する方法を解説します。さらに、BI経験者が見落としがちな判断ポイントや、相性のよい可視化ツールの選び方まで、実務に即した視点で深掘りしていきます。

ノーコードで変わるMarketing Cloudの分析3ステップ

Marketing Cloudの膨大なデータ。現場感覚で「こう分析したい」と考えていても、SQLや外部ツールとの連携でつまずいた経験がある方は少なくないでしょう。従来のBI環境では、スピードと柔軟性を両立するのが難しいのが現実でした。ですが今、ノーコードでも“実戦的なダッシュボード”を構築できる環境が整いつつあります。BIリテラシーのある担当者であれば、むしろこうしたツールのほうがスピーディに価値を出せるかもしれません。ここでは、現場ですぐ再現できる3ステップの流れをご紹介します。

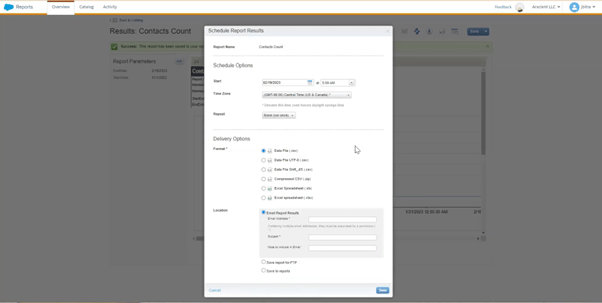

データ整備〜可視化までの現実的な流れ

最初の壁は、「分析に使える形でデータが整っていない」という点です。これはどの企業でもありがちな課題。Analytics Builderでは、複雑なETL処理なしに、GUIベースで必要なデータセットを作成できるのが大きな特長です。

SQLが書けなくても使える点は、マーケティング担当者にとって大きな武器。さらに、チャートやグラフもウィザード形式で作成可能です。手順をなぞるだけで、見たい情報を視覚的に整理できます。ただし、「綺麗に見える」ことと「意味が伝わる」ことは別。誰のどんな意思決定を後押しするための可視化か。その軸を外さないことが、“使われるダッシュボード”の条件です。

分析ダッシュボード構築の判断軸

Analytics Builderと汎用的な分析ツールをどう使い分けるべきか——この問いに悩む方は多いです。

検討すべき視点は3つあります。まず「どのくらいの粒度で見たいか」、次に「どれだけの頻度で更新が必要か」、そして「誰が日常的に使うのか」。たとえば、現場で日々の数値変化を見るならAnalytics Builderで完結できますが、より複雑な指標設計や多軸分析が必要なら外部BIの併用が視野に入ります。

“分析すること”が目的になっていないか。そんな問いかけを持ちながら設計することが、失敗しないダッシュボード構築につながります。

ノーコードBIツールの最適な使い方

ノーコードは「誰でも作れる」魔法の道具…ではありません。実際には、“意味あるダッシュボード”をつくるには、データ構造の理解や業務背景への深い洞察が必要です。

Analytics BuilderはSalesforceとの親和性が高く、オブジェクトのつながりを把握している人ほど強みを発揮します。LTVやメール開封率、チャネル別パフォーマンスなどをどう組み合わせ、どう読み解くか。これがBI経験者の腕の見せ所です。

ノーコードは「使い手の力量」が如実に現れるツールです。だからこそ、知識がある人にとっては、これ以上ない武器にもなります。

失敗しないBIツール選びのための判断ポイント3つ

可視化ツールは、機能が多い=使いやすいとは限りません。むしろ大切なのは、「誰が、どう使うか」がイメージできることです。特にノーコード型の分析基盤は、部門をまたいだ連携や日常的な活用を前提に選定する必要があります。

ここでは、Marketing Cloudと併用する可視化プラットフォームを選ぶ際に、意外と見落とされがちな3つの判断軸を紹介します。

既存環境との親和性

どれほど高機能でも、自社のマーケティング基盤と連携できなければ意味がありません。Marketing Cloudとのデータ接続が標準でサポートされているかどうか。ここは必ずチェックしておきたいポイントです。

たとえば、Datorama(Marketing Cloud Intelligence)やTableauなどは、Salesforce系サービスとの親和性が高く、手間なく連携可能。一方、汎用型の可視化ツールは、API連携や中間ETLが必要になるケースもあり、想定以上の構築コストが発生することもあります。

マーケターでも使いこなせる設計か

分析プラットフォームは、担当者が使えても、チーム全体が使いこなせなければ定着しません。マーケターが自ら数字を見て判断できる環境を作るには、直感的なUIとわかりやすいナビゲーションが不可欠です。

ノーコード型はこの点で有利ですが、逆に“機能が豊富すぎて迷う”という落とし穴も。実際に触ってみて、操作の流れが業務とフィットするかどうか。導入前にトライアルでの確認はマストです。

導入〜活用フェーズの壁

「とりあえず入れたけど、誰も使わなくなった」。BIツールの失敗あるあるです。これは、活用フェーズを設計せずにツールだけ導入してしまった結果です。

たとえば、KPIレビュー会議の資料にダッシュボードを取り込む、Slackで週次レポートを配信する——そうした“触れる仕組み”を先に作っておくことで、自然とデータが組織に根づいていきます。

可視化の肝は、設計ではなく“運用設計”にある。ここを意識するだけで、活用率は大きく変わってきます。

ノーコードBIツールおすすめ3選と活用シーン

可視化ツールはたくさんありますが、「Marketing Cloudと親和性が高く」「ノーコードで操作でき」「日常業務に根づきやすい」ものに絞ると、候補は意外と限られてきます。

ここでは、実務に役立ちやすい分析ダッシュボード系ツールを3つピックアップし、それぞれの強みと活用シーンを紹介します。

Marketing Cloud連携に強いツール

まずは、Salesforceとの統合度が高い「Datorama(Marketing Cloud Intelligence)」。ログイン情報だけで自動連携でき、API設定も不要。導入のハードルが圧倒的に低いのが強みです。

次に「Tableau」。自由な可視化と詳細なドリルダウン機能を備えつつ、ノーコードに近い操作性で多くのユーザーに支持されています。柔軟性と定着率を両立したい場合にぴったりです。

最後は「Looker Studio(旧Data Studio)」。Googleサービスとの連携性が高く、無料で始められる点が魅力。ダッシュボード初心者の入り口としてもおすすめです。

意思決定を支える“使われる”ダッシュボードとは

良いダッシュボードは、「なんとなく眺めるもの」ではなく、「意思決定の根拠になるもの」です。

たとえば、リード数や開封率を表示するだけでなく、「どのチャネルが改善傾向か」「前回キャンペーンと比較してどうか」まで見せる工夫が必要です。可視化は“ストーリー”として伝わって初めて力を持ちます。

また、誰でも操作できるフィルター機能や、要点が直感的に伝わるレイアウトも重要です。「見やすい」だけでなく「読み取れる」。それが使われ続ける条件です。

導入後に活きる体制と運用のコツ

ツールの導入だけで終わってしまう組織は、少なくありません。成功の鍵は「ダッシュボードが日常の中にあること」。つまり、“使う仕組み”を一緒に作ることです。

定例MTGでの活用、レポートの自動配信、チャット通知でのリマインド——そうした工夫の積み重ねが、データ文化を自然に根づかせます。

BIの知見がある方こそ、この運用設計の重要性を痛感しているはずです。“作って終わり”にならないよう、初期段階から“どう使われるか”を設計しておきましょう。

まとめ

ノーコード分析ツールは、Marketing Cloudの膨大なデータを“誰でも扱える資産”へと変えてくれます。Analytics BuilderのようにSalesforceに最適化された基盤を活かせば、これまで外注や専門部署に頼っていた可視化業務も、現場主導で進めることが可能になります。とはいえ、ツール導入はあくまでスタート地点です。「誰が、どんな判断に使うのか」。この視点を持ち続けることが、使われ続けるダッシュボードを育てる第一歩です。

“綺麗なグラフ”ではなく、“意味ある可視化”を目指して。この記事で紹介した考え方や選定基準が、あなたの現場での判断に少しでも役立てば幸いです。

<Marketing Cloud>

弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!

>>セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。

お気軽にお問い合わせください!

>>お問い合わせはこちら